- Сахарная голова

- TeaTerra

- Сахарная голова – оригинальный продукт из сахара

- Кто может подсказать, как приготовить сахарную голову? Говорят, такие были много-много лет назад в продаже.

- Кто может подсказать, как приготовить сахарную голову? Говорят, такие были много-много лет назад в продаже.

- «Сахарные головы» в Pоссийской империи и в Иране.

Сахарная голова

Мне удалось увидеть «преданье старины глубокой» — сахарную голову, которую очень обожала моя бабка, как привет из своего детства. Ведь в мое детство, сахарная голова уже стала редкостью и мать, по-моему, смогла ее купить всего лишь два или три раза. Сахарная голова — это отливка в форме конуса с закругленной, заглаженной, вершиной. Сахар — весьма прочный материал и, если он застынет, то разбивать его нужно будет взрывом. С ростом технологий научились колоть и пилить его на заводах, прессовать кубики из сахарного песка, а в 19 веке применяли такие формы, из которых довольно легко можно было бы вынуть отливку. К слову — сахарный песок получить намного сложнее, чем отлить сахарную голову — там требуется сложное оборудование, а здесь только чан для варки, да и все — самогон сделать сложнее — нужен змеевик.

Я смотрел с удивлением и интересом на это «произведение», не зная как к нему подступиться. Не было это похоже на тот сахар, которым пользовались у нас в доме. Мать ненавидела быстрорастворимый за то, что он рассыпается в руках, да и размокает весьма быстро. Поэтому покупали либо кусковой-рассыпной, либо пиленый в длинной прямоугольной упаковке. А сахарная голова — нечто из другого мира! Меня восхищала ее гладкая, блестящая с искринками, снежно-белая, поверхность. Я рванулся тотчас попробовать ее на вкус, но не тут-то было. Попытка поцарапать или укусить ни к чему не привела. Вот уж, как говорится, близок локоток да не укусишь. Я пробовал лизнуть, но поверхность была такая плотная, такая гладкая, что язык скользил, не собирая на себя никакой сладости. С таким же успехом, я мог бы лизать свой блестящий лакированный письменный стол.

Бабка пользовалась щипчиками для сахара (тоже начисто забытый ныне инструмент) — откалывала с краешка основания маленькие кусочки. Потом, когда весь край начинал представлять собою совершеннейшую «грызню», то есть, становился рваным и ободранным, она звала мать, чтобы та разбила сахарную голову молотком. Это было крутое зрелище. Я смотрел на него во все глаза, хотя меня и не подпускали к нему близко, а отгоняли в угол комнаты. Мать, не чаявшая во мне души, очень боялась, что вдруг молоток сорвется или кусок сахара, отскочив, выбьет мне глаз.

На полу раскладывалась газета, молотком или чем-нибудь еще тяжелым стукали по сахарной голове — во все стороны разлетались куски и конечно обязательно — мимо газеты, поднималась сахарная пыль, а молоток, вылетевший из мамкиной руки оставлял в паркетном полу вмятину. Но на это никто не обращал внимания — ведь бабка заверяла, что это — временное жилье, поэтому тут можно гадить без застенчивости — скоро дадут новое, постоянное. А любовь к сахарной голове начисто застилала разум. Я как-то, пока мать ыбла на кухне, а бабка в туалете, попробовал размочить сахарную голову с вершины. Перевернул ее кверху дном и опустил в чашку с чаем, но не удержал (тяжелая стерва) и она грохнулась в чашку, разбив ее на мелкие кусочки. К тому же, падая, она зацепила, и заварочный, и обычный чайники, все это растеклось по столу и гробанулось на пол.

Короче — весело жили! Слава богу, что это merde быстренько исчезло из продажи.

А бабка рассказывала, что в ее детстве, значит с 1910 по 1917 сахар-песок был страшно дорог и Пелагея Прохоровна — ее мать, а моя прабабка, — тетка злая и жадная, покупала исключительно сахарные головы, которые не дробились, а ставились в буфет. Потом, к чаю, сахарная голова водружалась на стол и все, по-очереди, облизывали ее. Глотнут чайку и лизнут мокрым языком, глотнут и лизнут. Надолго хватало одной головки и, что интересно, она не размокала и не разваливалась, а только уменьшалась в размерах. Ну не бедняки были, которые пили «вприглядку», вперившись глазами в кусок сахара, при этом пытаясь представить вкус сладости у себя во рту. Такие детишки жили во множестве пососедству и моя бабка понимала, почему сахарные головы не кололи. Ведь она бы не выдержала и отнесла кусочек кому-нибудь из этих нищих, а этого ее мать вынести не смогла бы.

Но, вот когда бабка вышла замуж, а вышла замуж она перед революцией в 12 лет, то муж ее настолько любил, что покупал ей исключительно сахарный песок. Но его убили в революцию, а бабка, играя беременной с девченками во дворе, добегалась до выкидыша. А тут и голод наступил послереволюционный и о всяких там сахарах пришлось надолго забыть.

Источник

TeaTerra

Сахарная голова – оригинальный продукт из сахара

Листая старые журналы, порой натыкаешься на удивительные иллюстрации. Сегодня не каждый из наших современников и скажет, что такое «сахарная голова». А тут, пожалуйста, вот она – во всей красе.

Впервые производственный сахар появился в форме «головы». Историки утверждают, что выработка сахара в виде конических голов уже производилась в Венеции в конце Х века.

«Сахарные головы» готовились следующим образом: тростниковый сахар, очищенный от посторонних примесей путём рафинирования превращался в густой сироп (утфель). Этот сироп в горячем виде (98-99°С) заливали в специальные конусообразные формы с небольшим отверстием в нижней части для удаления лишней жидкости. Затем формы оставляли на несколько недель для просушки и образования кристаллов.

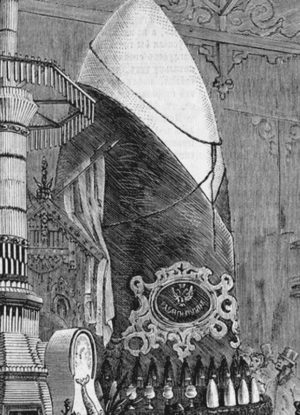

На гравюре эти самые сахарные головы. Одна – гигантская, созданная в рекламных целях, а вокруг неё – обычные, для лавок и магазинов. Помещена эта композиция была на Мануфактурной выставке 1870 года в Санкт-Петербурге.

Производство сахарных голов

Получался белоснежный слиток, по форме напоминавший артиллерийский снаряд. Этот слиток и носил название сахарной головы. Сахарная голова имела форму цилиндра. Один торец цилиндра был плоский, и на этот торец сахарную голову можно было поставить. Другой конец цилиндра имел заостренную форму. Сахарная голова, извлечённая из формы, заворачивалась в специальную плотную бумагу синего цвета, которая так и называлась – сахарная бумага.

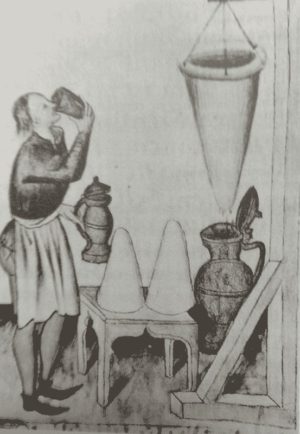

Сосуды для изготовления «сахарных голов».

Для сушки сахара персы использовали бамбуковые палочки. Египтяне – стеклянные формы, а китайцы – керамические. Европейцы долгие годы брали в помощники деревянные конструкции, а позже перешли на глиняные. Однако все эти материалы достаточно хрупкие. Поэтому уже в самом начале индустриализации сахарного производства им на смену пришли цинк и сталь. Каждая форма имела замочек. С его помощью форма легко открывалась, и сахарная голова после затвердевания без труда вынималась.

Сахарные головы изготовлялись разной величины, и весили от 5 до 15 килограммов. Конечно, такой объём был гораздо больше того, что требовали обычные потребители. Да и цена «кусалась». Продавцам приходилось ломать сахар на мелкие куски. Тяжелее всего приходилось с 15-кг гигантами. Однако вскоре сахарные головы стали резать на куски промышленным способом. Так было удобнее и покупателям, и продавцам.

Дробление с помощью центрифуги стало использоваться примерно в 1900-м году. Данный метод позволял сахарной массе (massecuite) высохнуть еще быстрее. Сушка происходила не в помещении, а в центрифуге. По окончании сахар вынимался из форм и расфасовывался.

Сахарные головы перестали производить в Дании и Швеции примерно в 1940-м году. Примерно в это же время появился привычный для нас мелкий рассыпной сахар. Торговцы продолжали продавать сахар на вес до 1955-го года. А затем в магазинах появились 2-кг упаковки.

Сегодня сахарные головы в основном распространены в арабских странах, до сих пор производят их и в Бельгии. Они могут храниться сколь угодно долго — воистину вечный сахар. Основание «головы» (нижние две трети) традиционно обертывают в синюю бумагу всегда одного цвета и плотности — сине-серый цвет когда-то даже назывался цветом сахарной бумаги. Сахарная голова высотой 20 см в последний раз появилась в продаже в нашей стране в 1967 году к 50-летнему юбилею Октябрьской революции.

Приспособление для колки сахара.

Кое-где сахарные головы ещё продаются. Только весят они максимум 250 г, и импортируют их из Германии.

В магазине крупные головы разрубали или распиливали на меньшие куски и продавали на вес. Такой сахар назывался колотый и пиленный. Сахарные головы поменьше продавали целиком, и уже дома, разделывали специальным тесаком, куски поменьше — раскалывали, а потом «откусывали» кусочки вот такими щипцами для сахара.

После этого большой кусок сахара клали на ладонь и били по нему обушком ножа.

Для раскалывания сахарных голов было изобретено и применялось огромное количество приспособлений: от щипцов и топориков, до специальных гильятин. Многие образцы которых сейчас хранятся в различных музеях сахара в мире.

Форма «сахарных голов» в средние века использовалась при изготовлении переходной формы рыцарских шлемов, которые именовались как раз, как сахарные головы. А в Крыму Скала Сахарная Головка — небольшой коралловый риф на окраине Судака. Напоминающую по форме застывший кусок сахара гору облюбовали скалолазы и кинематографисты. Именно здесь снимались сцены из фильма «Мастер и Маргарита». Так что использование «сахарных голов» в быту многих народов мира — перешло и на другие сферы жизни людей.

Использование колотого кускового сахара вошло в традиции чаепития многих народов мира. Так население фризских островов по традиции кладут кусок колотого сахара на дно чашки, заливают чаем, а сверху добавляют ложку сливок. В России кусковой сахар употребляют вприкуску с чашкой чая… Но это совсем уже другая история.

Источник

Кто может подсказать, как приготовить сахарную голову? Говорят, такие были много-много лет назад в продаже.

Моя мама часто вспоминает, что в её детстве (ей 60) был какой-то необыкновенный сахар, в виде слитка и носил название сахарной головы. Этот слиток был невероятно твердый, и его кололи. Мамочка просит купить ей такой сахар, но я его нигде не видела в продаже. Очень хочу порадовать маму и сделать такое сама. Слышала, что-то про килограмм сахарного песка и литр сливок, но сомневаюсь.. .

Не все теперь знают, что такое сахарная голова. В старые годы расплавленный сахар заливали в специальные формы, и он так остывал и твердел. Получался белоснежный слиток, по форме напоминавший артиллерийский снаряд. Этот слиток и носил название сахарной головы. Сахарная голова имела форму цилиндра. Один торец цилиндра был плоский, и на этот торец сахарную голову можно было поставить. Другой конец цилиндра имел заостренную форму. Сахарная голова, извлеченная из формы, заворачивалась в специальную плотную бумагу синего цвета, которая так и называлась – сахарная бумага.

Сахарные головы изготовлялись разной величины, весом в один пуд (16 кг. ) , полпуда и т. д. В таком виде сахар попадал в лавки, а там лавочник рубил топором сахарную голову на куски помельче. Получался колотый сахар, он и шел в продажу.

Раньше фасовочных машин не было, вот поэтому и везли большими кусками сахар, на месте крошили. Царям раньше замки сахарные подавали, это уже искусство.

Источник

Кто может подсказать, как приготовить сахарную голову? Говорят, такие были много-много лет назад в продаже.

Не все теперь знают, что такое сахарная голова. В старые годы расплавленный сахар заливали в специальные формы, и он так остывал и твердел. Получался белоснежный слиток, по форме напоминавший артиллерийский снаряд. Этот слиток и носил название сахарной головы. Сахарная голова имела форму цилиндра. Один торец цилиндра был плоский, и на этот торец сахарную голову можно было поставить. Другой конец цилиндра имел заостренную форму. Сахарная голова, извлеченная из формы, заворачивалась в специальную плотную бумагу синего цвета, которая так и называлась – сахарная бумага.

Сахарные головы изготовлялись разной величины, весом в один пуд (16 кг. ) , полпуда и т. д. В таком виде сахар попадал в лавки, а там лавочник рубил топором сахарную голову на куски помельче. Получался колотый сахар, он и шел в продажу.

варёный сахар — 1 кг сахара 1 стакан настоящего молока — можно пенку

с кипячёного собрать —смешиваете и не отходя варите всё время

помешивая — как начнёт булькать и плеваться — выключаете — добавляете

масла сливочного четверть пачки \ маленькую шоколадку \ грецкие

орехи — перемешиваете и разливаете тонко на тарелки смазанные

постным маслом \\ главное — не переварить — засеките время чтоб

следующий раз сделать лучше \\ недоваренный будет крошиться

Источник

«Сахарные головы» в Pоссийской империи и в Иране.

Ещё одно доказательство того, что совсем недавно мир был единым. Часть Ирана раньше входила в Российскую Империю. Совсем не случайно в Иране до сих пор производятся в массовом количестве так называемые «сахарные головы», которые перестали выпускать в СССР , однако сейчас эта технология возрождается в российской Федерации. Сама традиция пить много горячего чая с колотым сахаром вприкуску в холодной стране появилась относительно недавно-во второй половине 19-го века. Может именно тогда и произошло резкое изменение климата в сторону похолодания?

Так называемые «сахарные головы» и щипци щипы для их раскалывания.

Путешественник Михаил Кожухов побывал в иранском городе Йезд. Там он стал очевидцев процесса приготовления «сахарных голов» на небольшом заводе и даже сам в этом поучаствовал. Оказывается, в Иран сахар впервые попал из России в позапрошлом веке. Но, в отличие от России, в Иране сохранилась традиция пить чай вприкуску с расколотыми кусочками «сахарной головы». В СССР долгое время существовал обычай пить чай из блюдечка с кусочками рафинада, так как «сахарных голов» уже давно не выпускали.

Смотрите с 27-ой по 36-ую минуты.

Вокруг света — Иран

В старые годы расплавленный сахар заливали в специальные формы, и он так остывал и твердел. Получался белоснежный слиток, по форме напоминавший артиллерийский снаряд. Этот слиток и носил название сахарной головы. Сахарная голова имела форму цилиндра. Один торец цилиндра был плоский, и на этот торец сахарную голову можно было поставить. Другой конец цилиндра имел заостренную форму. Сахарная голова, извлеченная из формы, заворачивалась в специальную плотную бумагу синего цвета, которая так и называлась – сахарная бумага.

Сахарные головы изготовлялись разной величины, весом в один пуд (16 кг.) , полпуда и т. д.

В XIX веке русские выработали свой ритуал чаепития и свои рецепты приготовления чая. Из Сибири пришел обычай пить чай с сахаром вприкуску или, как тогда говорили, «с угрызением».

А вот как могла пить чай, например, знаменитая кустодиевская «Купчиха»: со сладким вишнёвым, клубничным, яблочным вареньем, с мёдом или вприкуску с кусочком колотого сахара. Варенье она намазывала на хлеб или ела ложкой из блюдца. Сахар в XIX в. был совсем непохож на нынешний, рассыпной. Он был неосветленным и кусочками — хозяин дома откалывал его от большой «сахарной головы», а чай с ним пили «в прикуску». И колотый сахар не растворялся моментально, но был «долгоиграющим», как леденец, что помогало растянуть удовольствие. И, конечно, как и сегодня, в чай добавляли молоко, сливки или кружочек дорогого лимона, а иногда и фруктовые наливки.

Примерно так выглядел сахар в XIX веке. Он был неосветленным и кусочками — его нужно было откалывать. А сейчас такую прелесть нам привозят из Англии.

В России чай пили в двух вариантах: вприкуску и внакладку. Самый распространенный — вприкуску или «через сахар». Для этого требовался осколок «белого камня». Сахарная голова раскалывалась на большие куски. Специальными сахарными щипцами эти куски разделялись не мелкие кусочки. Сахар был нерафинированным, очень плотным по консистенции, поэтому по твердости напоминал камень. Да и растворялся он даже в горячей воде достаточно медленно. Для питья чая вприкуску небольшой «каменный» кусочек сахара зажимали передними зубами и через него протягивали горячий чай. Он омывал кусочек и оставлял во рту легкий сладкий, не приторный вкусовой послед. С современным рафинированным сахаром такой «фокус» не удастся. Понятно, что производимые звуки при таком питье были достаточно специфические. Одна из причин нераспространения питья чая вприкуску в аристократическом кругу XVIII-XIX веков лежит, без сомнения, в этике стола.

Второй способ питья чая — внакладку, рассиропливание, растворение кусочка сахарной головы или, что более редко, сахарного песка в чае, — пользовался меньшей популярностью в России по нескольким причинам. Во-первых, до второй половины XIX века сахар был очень дорогим продуктом, а расход на чашку чая был достаточно большим в силу его не рафинированности. В любом случае, для аристократов это была альтернатива чаю вприкуску. Во-вторых, известно, что любой раствор сахара фиксирует в нем ароматы, принижая их ароматическую компоненту. Последняя, как известно, в питье китайского байхового чая в России, и в Сибири особенно, была достаточно высока и уважаема чаепийцами. Но едва ли эта ситуация была главной.

В Сибири, как и во всей России, пили чай по обыкновению вприкуску. «Большая часть крестьян пьет чай через сахар (с прикуской) . Во второй половине XIX века, когда сахар стал массовым продуктом, стали пить и внакладку, но всегда с прикуской. «Хозяйка спросила, пьем ли мы чай с прикуской? Отвечаем, что внакладку пьем, т.е. с сахаром. — «Я-с это очень хорошо могу понимать, но позвольте узнать, угодно ли прикуски к чаю?» Оказалось, что пить чай с прикускою — значит вместе с чаем есть сладкий пирог или что-то вроде пирожного, приготовленного дома» . В Сибири всегда пили чай «с прикуской», с медом, фруктовыми выварками и мягкими: различными пирогами, ватрушками, помазунками , есвитом и пр. Оборот «с прикуской», т.е. с различными выпечками, вареньями и пр. был распространен исключительно в Сибири. В европейской части страны так не говорили.

«В аристократических домах к чаю подавали сливки и колотый сахар. В бакалейных магазинах можно было купить конические сахарные головы разного размера, завернутые в бумагу. От такой головы специальными щипчиками для сахара откалывались кусочки, с которыми и пили чай. При этом особые любители чая различали сахар по вкусу и сахаристости и брали только определенные сорта, поскольку это существенно влияло на вкус чая. Сахар-песок покупали только для кухни — от него чай утрачивал прозрачность, становился мутным, а кроме того, в нем не было того «вкуса», который был в кусковом. «

Сахарные головы. Начало ХХ в.

Технология приготовления «сахарных голов» была опубликована аж в 1887 году инженером-технологом Николаем Васильевичем Чериковским. http://newsugarshop.ru/katalog/figurnyj-sahar/neobychnyj-sahar/saharnaja-golova

Развитие потребления чая способствовало подъёму тех отраслей промышленности, которые были прямо или косвенно связаны с чайной торговлей. Так, в Туле широко развилось производство самоваров: если во второй половине XVII века самовары производились практически поштучно, то к 1850-му году в Туле действовало 28 самоварных фабрик, общий выпуск самоваров достигал 120000 в год.

Получил известность в XIX веке и русский фарфор — первоначально чайную посуду, по инициативе Екатерины II, стали выпускать небольшими партиями на Императорском фарфоровом заводе, впоследствии этим занялись многочисленные частные фирмы. Во второй половине XIX века основным производителем «массового» чайного фарфора стало Товарищество производства фарфоровых и фаянсовых изделий М. С. Кузнецова, в которое вошли многие ранее самостоятельные фарфоровые и фаянсовые фабрики России. В начале XX века каталоги фарфоровых заводов содержали сотни видов чайных пар, сервизов и отдельных предметов сервировки чайного стола, любых форм, размеров и расцветок, на любой вкус.

Сухопутная транспортировка (исключительно гужевым транспортом) была причиной дороговизны чая в России. От китайской границы до Москвы чайные обозы проходили около 11000 км, на что требовалось до полугода. К цене чая, помимо пошлины в 80-120 % от покупной цены, взимаемой царским правительством, добавлялись расходы на перевозку, прокорм возчиков и охрану, в результате для потребителя чай в России стоил, в сопоставимых ценах, в 10-12 раз дороже, чем в Германии и Англии. На чашках завода Ситегина в 60-е годы XIX века можно встретить надпись: «Кяхтенский чай и муромский калач — завтракает богач».

Ситуация коренным образом изменилась лишь во второй половине XIX века, когда сначала в 1862 году начался ввоз в Россию доставляемого морским путём кантонского чая, а с 1880-х годов начали функционировать Самаро-Уфимская и Екатеринбургско-Тюменская железные дороги, резко сократившие время и стоимость сухопутной доставки чая. В эти же годы начались поставки чая в Россию из Индии и Цейлона — этот чай доставлялся морем в Одессу и оттуда развозился по стране. Цена чая резко упала и он стал ежедневным массовым напитком. В 1886 году чай был введён в состав армейского пищевого довольствия, а с середины 1890-х годов начал фигурировать в трудовых договорах как одна из частей заработной платы (выплачиваемой «деньгами, харчами и чаем»)

В 1890-93 годах на Мясницкой для Сергея Перлова по проекту Клейна был построен трехэтажный дом с подвалами и торговыми залами на первом этаже для специализированной торговли чаем.

До середины XIX века распространение чая в России было географически чрезвычайно неравномерным: пили его в основном в городах, на территории Европейской России и Сибири. В то же время на Украине, в Среднем Поволжье, на Дону, равно как и в Белоруссии, чай был практически неизвестен. До конца XVIII века розничная продажа чая была развёрнута только в Москве (оптовая торговля велась также на Ирбитской и Макарьевской ярмарках в Нижнем Новгороде). Даже в Петербурге до середины XIX века существовал всего один чайный магазин на весь город, в то время как в Москве в 1847 году количество специализированных чайных магазинов уже превышало сотню, а чайных и прочих заведений общепита, где подавали готовый чай, было более трёхсот. В первой половине XIX века до 60 % и более всего ввозимого в Российскую Империю чая потребляла Москва, остальное развозилось по городам и усадьбам Центральной России.

Во второй половине XIX века район распространения чая стал быстро увеличиваться: чайная торговля открылась в Одессе, Полтаве, Харькове, Ростове, Оренбурге, Самаре, Уральске, Астрахани. А к началу XX века Россия стала лидером по абсолютному потреблению чая в мире (исключая Китай, по которому нет достоверных сведений о собственном потреблении чая в это время). Общий оборот российской чайной торговли перед Первой мировой войной достигал нескольких сотен миллионов рублей в год, чайные склады и магазины имелись практически во всех крупных городах страны, ввоз чая в первые годы XX века достиг 57 тысяч тонн в год и продолжал расти.

Именно во второй половине 19-го века резко возрастает производство «чайной инфраструктуры»-самоваров, чайного фарфора, резко дешевеет чай и становится общедоступным и повсеместно распространённым в огромной стране. И в то же время: во второй половине 19-го века сахар уже стал широко распространенным недорогим продуктом, о чем свидетельствуют поваренные книги того времени.

Может, так много чая стали пить в России после того, как во второй половине 19-го века вдруг резко поменялся климат в сторону похолодания?

Источник