- Кавитационный теплогенератор: устройство, виды, применение

- Устройство и принцип работы

- Простейшая модель

- Идеальный теплогенератор Потапова

- Роторный теплогенератор

- Трубчатые

- Ультразвуковые

- Применение

- Плюсы и минусы

- КТГ своими руками

- Видео в помощь

- Узнаем все про кавитационные теплогенераторы

- Реальность использования кавитации для нагревания

- Распространенные устройства

- Самодельные теплогенераторы

- Заключение

Кавитационный теплогенератор: устройство, виды, применение

Для отопления помещений или нагрева жидкостей зачастую применяются классические приспособления – тэны, камеры сгорания, нити накаливания и т.д. Но наряду с ними применяются устройства с принципиально иным типом воздействия на теплоноситель. К таким устройствам относится кавитационный теплогенератор, работа которого заключается в формировании пузырьков газа, за счет которых и возникает выделение тепла.

Устройство и принцип работы

Принцип действия кавитационного теплогенератора заключается в эффекте нагрева за счет преобразования механической энергии в тепловую. Теперь более детально рассмотрим само кавитационное явление. При создании избыточного давления в жидкости возникают завихрения, из-за того, что давление жидкости больше чем у содержащегося в ней газа, молекулы газа выделяются в отдельные включения – схлопывание пузырьков. За счет разности давления вода стремиться сжать газовый пузырь, что аккумулирует на его поверхности большое количество энергии, а температура внутри достигает порядка 1000 — 1200ºС.

При переходе кавитационных полостей в зону нормального давления пузырьки разрушаются, и энергия от их разрушения выделяется в окружающее пространство. За счет чего происходит выделение тепловой энергии, а жидкость нагревается от вихревого потока. На этом принципе основана работа тепловых генераторов, далее рассмотрите принцип работы простейшего варианта кавитационного обогревателя.

Простейшая модель

Посмотрите на рисунок 1, здесь представлено устройство простейшего кавитационного теплогенератора, который заключается в нагнетании насосом воды к месту сужения трубопровода. При достижении водяным потоком сопла давление жидкости значительно возрастает и начинается образование кавитационных пузырьков. При выходе из сопла пузырьки выделяют тепловую мощность, а давление после прохождения сопла значительно снижается. На практике может устанавливаться несколько сопел или трубок для повышения эффективности.

Идеальный теплогенератор Потапова

Идеальным вариантом установки считается теплогенератор Потапова, который имеет вращающийся диск (1) установленный напротив стационарного (6). Подача холодной воды осуществляется с трубы расположенной внизу (4) кавитационной камеры (3), а отвод уже нагретой с верхней точки (5) той же камеры. Пример такого устройства приведен на рисунке 2 ниже:

Но широкого распространения устройство не получило из-за отсутствия практического обоснования его работы.

Основная задача кавитационного теплогенератора – образование газовых включений, а от их количества и интенсивности будет зависеть качество нагрева. В современной промышленности существует несколько видов таких теплогенераторов, отличающихся принципом выработки пузырьков в жидкости. Наиболее распространенными являются три вида:

- Роторные теплогенераторы – рабочий элемент вращается за счет электропривода и вырабатывает завихрения жидкости;

- Трубчатые – изменяют давление за счет системы труб, по которым движется вода;

- Ультразвуковые – неоднородность жидкости в таких теплогенераторах создается за счет звуковых колебаний низкой частоты.

Помимо вышеперечисленных видов существует лазерная кавитация, но промышленной реализации этот метод еще не нашел. Теперь рассмотрим каждый из видов более детально.

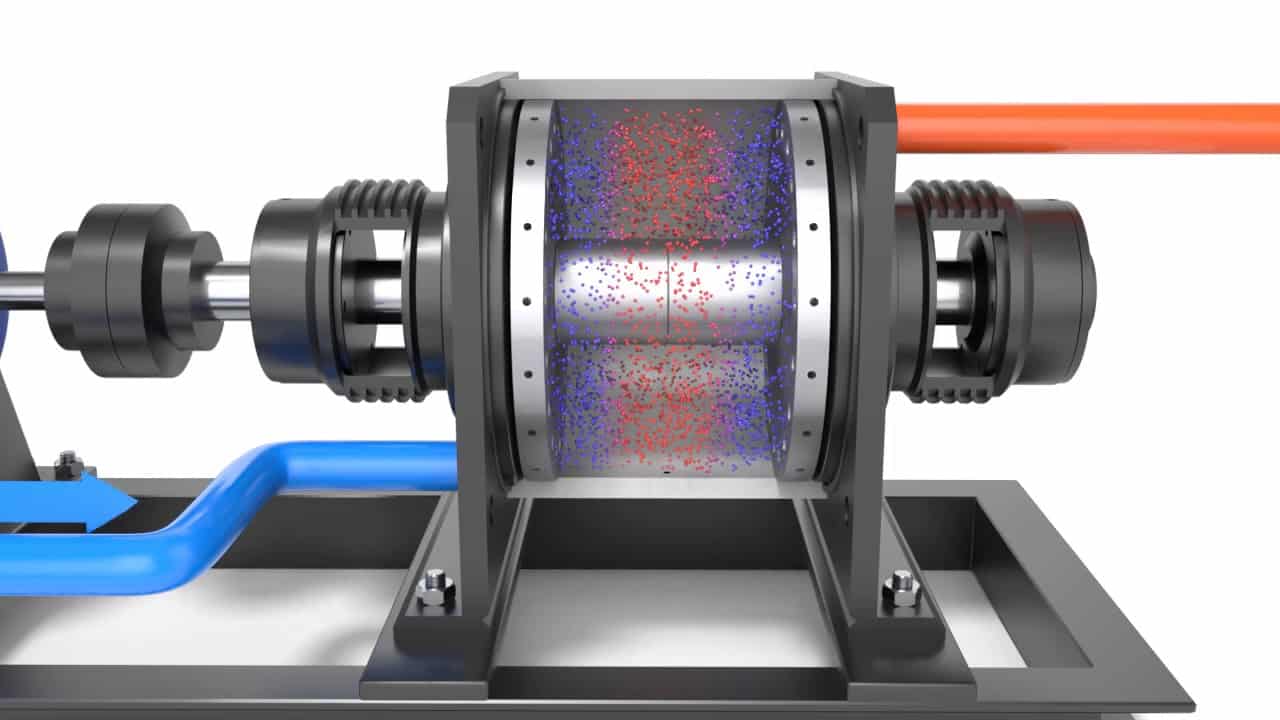

Роторный теплогенератор

Состоит из электрического двигателя, вал которого соединен с роторным механизмом, предназначенным для создания завихрений в жидкости. Особенностью роторной конструкции является герметичный статор, в котором и происходит нагревание. Сам статор имеет цилиндрическую полость внутри – вихревую камеру, в которой происходит вращение ротора. Ротор кавитационного теплогенератора представляет собой цилиндр с набором углублений на поверхности, при вращении цилиндра внутри статора эти углубления создают неоднородность в воде и обуславливают протекание кавитационных процессов.

Количество углублений и их геометрические параметры определяются в зависимости от модели вихревого теплогенератора. Для оптимальных параметров нагрева расстояние между ротором и статором составляет порядка 1,5мм. Данная конструкция является не единственной в своем роде, за долгую историю модернизаций и улучшений рабочий элемент роторного типа претерпел массу преобразований.

Одной первых эффективных моделей кавитационных преобразователей был генератор Григгса, в котором использовался дисковый ротор с несквозными отверстиями на поверхности. Один из современных аналогов дисковых кавитационных теплогенераторов приведен на рисунке 4 ниже:

Несмотря на простоту конструкции, агрегаты роторного типа достаточно сложные в применении, так как требуют точной калибровки, надежных уплотнений и соблюдения геометрических параметров в процессе работы, что обуславливает трудности их эксплуатации. Такие кавитационные теплогенераторы характеризуются достаточно низким сроком службы – 2 — 4 года из-за кавитационной эрозии корпуса и деталей. Помимо этого они создают достаточно большую шумовую нагрузку при работе вращающегося элемента. К преимуществам такой модели относится высокая продуктивность – на 25% выше, чем у классических нагревателей.

Трубчатые

Статический теплогенератор не имеет вращающихся элементов. Нагревательный процесс в них происходит за счет движения воды по трубам, сужающимся по длине или за счет установки сопел Лаваля. Подача воды на рабочий орган осуществляется гидродинамическим насосом, который создает механическое усилие жидкости в сужающемся пространстве, а при ее переходе в более широкую полость возникают кавитационные завихрения.

В отличии от предыдущей модели трубчатое отопительное оборудование не производит большого шума и не изнашивается так быстро. При установке и эксплуатации не нужно заботиться о точной балансировке, а при разрушении нагревательных элементов их замена и ремонт обойдутся куда дешевле, чем у роторных моделей. К недостаткам трубчатых теплогенераторов относят значительно меньшую производительность и громоздкие габариты.

Ультразвуковые

Данный тип устройства имеет камеру-резонатор, настроенную на определенную частоту звуковых колебаний. На ее входе устанавливается кварцевая пластина, которая производит колебания при подаче электрических сигналов. Вибрация пластины создает волновой эффект внутри жидкости, который достигая стенок камеры-резонатора и отражается. При возвратном движении волны встречаются с прямыми колебаниями и создают гидродинамическую кавитацию.

Далее пузырьки уносятся водным потоком по узким входным патрубкам тепловой установки. При переходе в широкую область пузырьки разрушаются, выделяя тепловую энергию. Ультразвуковые кавитационные генераторы также обладают хорошими эксплуатационными показателями, так как не имеют вращающихся элементов.

Применение

В промышленности и в быту кавитационные теплогенераторы нашли реализацию в самых различных сферах деятельности. В зависимости от поставленных задач они применяются для:

- Отопления – внутри установок происходит преобразование механической энергии в тепловую, благодаря чему нагретая жидкость двигается по системе отопления. Следует отметить, что кавитационные теплогенераторы могут отапливать не только промышленные объекты, но и целые поселки.

- Нагревание проточной воды – кавитационная установка способна быстро нагревать жидкость, за счет чего может легко заменять газовую или электрическую колонку.

- Смешение жидких веществ – за счет разрежения в слоях с получением мелких полостей такие агрегаты позволяют добиться надлежащего качества перемешивания жидкостей, которые естественным образом не совмещаются из-за разной плотности.

Плюсы и минусы

В сравнении с другими теплогенераторами, кавитационные агрегаты отличаются рядом преимуществ и недостатков.

К плюсам таких устройств следует отнести:

- Куда более эффективный механизм получения тепловой энергии;

- Расходует значительно меньше ресурсов, чем топливные генераторы;

- Может применяться для обогрева как маломощных, так и крупных потребителей;

- Полностью экологичен – не выделяет в окружающую среду вредных веществ во время работы.

К недостаткам кавитационных теплогенераторов следует отнести:

- Сравнительно большие габариты – электрические и топливные модели имеют куда меньшие размеры, что немаловажно при установке в уже эксплуатируемом помещении;

- Большая шумность за счет работы водяного насоса и самого кавитационного элемента, что затрудняет его установку в бытовых помещениях;

- Неэффективное соотношение мощности и производительности для помещений с малой квадратурой (до 60м 2 выгоднее использовать установку на газу, жидком топливе или эквивалентной электрической мощности с нагревательным тэном).\

КТГ своими руками

Наиболее простым вариантом для реализации в домашних условиях является кавитационный генератор трубчатого типа с одним или несколькими соплами для нагревания воды. Поэтому разберем пример изготовления именно такого устройства, для этого вам понадобится:

- Насос – для нагревания обязательно выбирайте тепловой насос, который не боится постоянного воздействия высоких температур. Он должен обеспечивать рабочее давление на выходе в 4 – 12атм.

- 2 манометра и гильзы для их установки – размещаются с двух сторон от сопла для измерения давления на входе и выходе из кавитационного элемента.

- Термометр для измерения величины нагрева теплоносителя в системе.

- Клапан для удаления лишнего воздуха из кавитационного теплогенератора. Устанавливается в самой верхней точке системы.

- Сопло – должно иметь диаметр проходного отверстия от 9 до 16мм, делать меньше не рекомендуется, так как кавитация может возникнуть уже в насосе, что значительно снизит срок его эксплуатации. По форме сопло может быть цилиндрическим, коническим или овальным, с практической точки зрения вам подойдет любое.

- Трубы и соединительные элементы (радиаторы отопления при их отсутствии ) – выбираются в соответствии с поставленной задачей, но наиболее простым вариантом являются пластиковые трубы под пайку.

- Автоматика включения/отключения кавитационного теплогенератора – как правило, подвязывается под температурный режим, устанавливается на отключение примерно при 80ºС и на включение при снижении менее 60ºС. Но режим работы кавитационного теплогенератора вы можете выбрать самостоятельно.

Перед соединением всех элементов желательно нарисовать схему их расположения на бумаге, стенах или на полу. Места расположения необходимо размещать вдали от легковоспламеняемых элементов или последние нужно убрать на безопасное расстояние от системы отопления.

Соберите все элементы, как вы изобразили на схеме, и проверьте герметичность без включения генератора. Затем опробуйте в рабочем режиме кавитационного теплогенератора, нормальным нарастанием температуры жидкости считается 3- 5ºС за одну минуту.

Видео в помощь

Источник

Узнаем все про кавитационные теплогенераторы

Разнообразные способы экономии энергии или получения дарового электричества сохраняют свою популярность. Благодаря развитию Интернета информация о всевозможных «чудо-изобретениях» становится все доступнее. Одна конструкция, потеряв популярность, сменяется другой.

Сегодня мы рассмотрим так называемый вихревой кавитационный генератор — устройство, изобретатели которого обещают нам высокоэффективный обогрев помещения, в котором оно установлено. Что это такое? Данное устройство использует эффект нагрева жидкости при кавитации — специфическом эффекте образования микропузырьков пара в зонах локального снижения давления в жидкости, происходящем либо при вращении крыльчатки насоса, либо при воздействии на жидкость звуковых колебаний. Если Вам когда-либо доводилось пользоваться ультразвуковой ванной, то Вы могли заметить, как ее содержимое ощутимо нагревается.

Реальность использования кавитации для нагревания

Начнем с теоретических выкладок. В данном случае мы расходуем электроэнергию на работу электродвигателя (средний КПД — 88%), полученную механическую энергию же частично тратим на трение в уплотнениях кавитационного насоса, частично — на нагрев жидкости вследствие кавитации. То есть в любом случае в тепло будет преобразована лишь часть потраченной электроэнергии. Но если вспомнить, что КПД обычного ТЭНа составляет от 95 до 97 процентов, становится понятным, что чуда не будет: гораздо более дорогой и сложный вихревой насос окажется менее эффективен, чем простая нихромовая спираль.

Можно возразить, что при использовании ТЭНов в систему отопления необходимо вводить дополнительные циркуляционные насосы, в то время как вихревой насос сможет сам перекачивать теплоноситель. Но, как ни странно, создатели насосов борются с возникновением кавитации, не только значительно снижающей эффективность работы насоса, но и вызывающей его эрозию. Следовательно, насос-теплогенератор не только должен быть мощнее специализированного перекачивающего насоса, но и потребует применения более совершенных материалов и технологий для обеспечения сравнимого ресурса.

Важным моментом является тот факт, что, увеличивая кавитацию, создаваемую ротором, мы увеличиваем нагрев жидкости и одновременно снижаем эффективность насоса. Реально работающий как нагреватель кавитатор уже практически не сможет перекачивать теплоноситель, а значит, точно так же, как и ТЭН, потребует применения отдельного циркуляционного насоса. При этом общая эффективность вихревого насоса все равно будет меньше КПД его привода.

Кроме роторно-вихревых насосов, можно встретить такое устройство, как статический теплогенератор («вихревая труба»). В нем используется эффект кавитации, возникающий при прохождении потока жидкости сквозь сопло Лаваля и соответствующем резком изменении скорости и давления. Но по ряду причин такое устройство неэффективно в системах отопления:

- Чем больше перепад давлений, тем больше нагрев;

- Для большего перепада давлений необходимо уменьшение диаметра сопла, а следовательно — увеличение гидродинамического сопротивления системы;

- Следовательно, чем эффективнее работает сопло, тем больший запас мощности циркуляционного насоса потребуется.

Какой-либо расчет энергии, отбираемой кавитацией у потока жидкости, практически невозможен. Осознание низкой эффективности этой схемы настолько просто, что она не используется даже авторами «чудо-устройств».

Для оправдания заявляемого КПД выше единицы создатели вихревых кавитационных теплогенераторов зачастую приводят оправдания на грани комизма, вплоть до возникновения в зоне кавитации низкотемпературной ядерной реакции. Какое-либо доверие к этой технологии подобные заверения только снижают еще сильнее. Часто встречающиеся похвальные отзывы под статьями о подобных устройствах не выдерживают критики — каких-либо реальных данных, позволяющих провести расчет эффективности отопительных систем на основе вихревого насоса, они не предоставляют.

Распространенные устройства

Выпускаемый НПП «ЭкоЭнергоМаш» насос НТГ-5,5 имеет следующие характеристики:

- Мощность электродвигателя: 5,5 кВт

- Теплопроизводительность: 6,6 кВт/ч

Здесь возникает первый вопрос к производителю: каким образом, в обход закона сохранения энергии, это устройство выделяет тепловой энергии больше, чем потребляет электрической? Точно такое же превышение тепловыделения над расходом энергии обещается и для других изделий этой фирмы.

Московская компания «Экотепло» выпускает несколько вариантов вихревого теплогенератора, наименее мощный из которых — это 55-киловаттный НТГ-055. Столь высокая мощность привода недвусмысленно указывает на реальную тепловую производительность устройств подобного класса, хотя производитель по-прежнему указывает в описании превосходство своих изделий над традиционными электрическими котлами.

В описании устройств, производимых НПО «Термовихрь», характеристики более завуалированы. Так, для трехкиловаттной модели вихревого теплогенератора заявленная теплопроизводительность составляет 3100 ккал/ч. Но, если вспомнить школьный курс физики, можно вычислить, что при стопроцентном преобразовании электрической энергии в тепловую 1 кВт*ч энергии равен 860 килокалориям, то есть идеальный вихревой насос с заявленной теплопроизводительностью потреблял бы 3,6 киловатт-часа электроэнергии. Следовательно, нам вновь предлагают устройство, часть тепловой энергии берущее из ниоткуда.

Информация от производителей таких устройств, репортаж телеканала Россия

Самодельные теплогенераторы

Наиболее проста в изготовлении «вихревая трубка», или статический теплогенератор.

Конструктивно наше сопло Лаваля будет выглядеть как металлический патрубок с трубной резьбой на концах, позволяющей при помощи резьбовых муфт соединить его с трубопроводом. Для изготовления патрубка понадобится токарный станок.

- Сама форма сопла, точнее, его выходной части, может отличаться по исполнению. Вариант «а» наиболее прост в изготовлении, а его характеристики можно варьировать изменением угла выходного конуса в пределах 12-30 градусов. Однако такой тип сопла обеспечивает минимальное сопротивление потоку жидкости, а, следовательно, и наименьшую кавитацию в потоке.

- Вариант «б» более сложен в изготовлении, но за счет максимального перепада давления на выходе сопла создаст и наибольшую турбулентность потока. Условия для возникновения кавитации в этом случае являются оптимальными.

- Вариант «в» — компромиссный по сложности изготовления и эффективности, поэтому стоит остановиться на нем.

Изготовив сопло, можно собрать экспериментальный контур, состоящий из электрического насоса, соединительных патрубков, непосредственно сопла и термометра, который мы используем для определения эффективности устройства. Для уменьшения влияния рассеивания тепла в окружающую среду патрубки лучше всего сделать короткими и замотать их теплоизоляционным материалом. Заполнив контур устройства водой и запомнив ее количество, включим насос ровно на час, чтобы по электросчетчику определить количество израсходованной электроэнергии.

Тепловую мощность самодельного теплогенератора можно определить по следующей формуле, известной по школьному курсу физики:

E=cm(T2-T1)

Где с — это удельная теплоемкость воды (4200 Дж/(кг*К)), m — ее масса, T2 — температура воды в конце работы насоса, Т1 — температура в начале. Полученную энергию, измеренную в джоулях. Сравнить ее с израсходованной электроэнергией можно, учитывая соотношение в 1000 Дж на 0.000277 киловатт-часов энергии. Иначе говоря, при стопроцентном КПД устройство, израсходовавшее 1 киловатт-час энергии, не сможет создать тепловой энергии больше 3600 килоджоулей.

ПРИМЕР: Наше устройство нагрело за час 1 литр воды с 10 до 60 градусов. Получаем тепловую энергию в 210 килоджоулей.

Посмотрите, что сообщают о таких устройствах производители

Заключение

По этой причине к их использованию стоит относиться скорее как к демонстрации интересного физического эффекта, чем как к реальному способу экономии электроэнергии.

Источник