Самодельный насос-гидротаран

Гидротаранный насос предназначен для подачи воды из проточных источников. Это несложный самодельный механизм может спокойно эксплуатироваться продолжительное время без особого наблюдения, не нуждаясь ни в обслуживании, ни в регулировки. Он используется на ручьях и малых реках с достаточным уклоном. Насос-гидротаран не требует электроэнергии и работает без двигателя. Прибор функционирует за счет энергии движения воды и поднимает массу воды на высоту около 12 метров.

Насос-гидротаран содержит 6 основных элементов:

- ударный отбойный вентиль;

- нагнетательная труба;

- воздушный колпак;

- бак с жидкостью;

- напорный вентиль;

- отводящая труба.

Основой рабочего процесса гидротаранного насоса является гидроудар, т.е. это резкое увеличение давления в трубе, когда заслонка быстро перекрывает идущий поток воды. Толчок мощного давления может разорвать трубопровод, и, для того чтобы это не случилось, струя перекрывается клапанами и кранами.

Процесс работы насоса-гидротарана

Из проточного источника жидкость движется по разгонной трубе в механизм и выходит через отбойный вентиль. Тут скорость струи нарастает, ее напор увеличивается в объеме и достигает величины, больше веса клапана. Вентиль автоматически перекрывает движущийся поток, в трубе мгновенно увеличивается давление и в это время возникает явление под названием гидроудар.

Далее, усилившееся давление открывает путь напорному вентилю, через который жидкость поступает прямо в воздушный колпак. В это время давление в трубопроводе идет на спад, нагнетательный клапан закрывается, а ударный открывается. Процесс повторяется циклически с частотой около 1 Гц. Сжатый воздух, который находится в колпаке, толкает жидкость по трубопроводу в верхнее вместилище на высоту около 15 метров.

История создания гидротаранного насоса

Впервые о гидравлическом таране упомянул ученый Уайтхест Джозеф в одном из британских журналов в 1775 году. В своей научной публикации он описывал прибор, который изобрел сам тремя годами раньше. Однако, механизм имел свои пробелы, которые препятствовали ему работать полностью в автоматическом режиме.

Спустя несколько лет французский изобретатель Жозеф-Мишель Монгольфье устранил эти недостатки и усовершенствовал механизм, который в дальнейшем получил название «гидравлический таран». Так же этот прибор имеет другое западное имя – «ram-pump», что в переводе с английского означает «таранный насос».

В 1908 году советский ученый-механик Н.Е. Жуковский разработал теоретическую часть гидравлического тарана. Благодаря своим научным исследованиям профессор модернизировал конструкцию прибора и повысил его коэффициент полезного действия.

Насос-гидротаран своими руками

Гидротаранный насос можно сделать самостоятельно сваркой из отрезков труб различного диаметра и листового металла. Толщина листового металла выбирается равной толщине стенок применяемых отрезков труб. Практика показала, что такой гидротаран прост в изготовлении, надежен в эксплуатации и не разрушается при отсутствии воздуха в аккумуляторе.

Прежде, чем приступить к изготовлению гидротарана, необходимо правильно выбрать конструкцию и размеры главных узлов. От этого будет зависеть эффективность работы механизма. Если таран будет использоваться для поливки приусадебного участка в качестве разгонной трубы можно использовать трубу длиной 30-40 метров с внутренним диаметром 100-120 мм.

Площадь открытого пропускного отверстия клапана, создающего гидравлический удар, должна обеспечивать развитие максимальной скорости потока в разгонной трубе и над поверхностью клапана. Для выполнения этого условия площадь поперечного сечения трубы должна равняться площади пропускного сечения открытого клапана.

Пропускная способность клапана аккумулятора должна быть как можно большей. Он должен обладать высоким быстродействием. Эти требования обусловлены малым временем действием гидравлического удара, в течение которого клапан должен пропустить в аккумулятор как можно больший объем воды и успеть закрыться.

От объема аккумулятора зависит уровень пульсаций давления на выходе тарана и время, в течение которого сохраняется достаточный для работы объем воздуха. Для приусадебного гидротарана достаточно аккумулятора объемом 30-40 литров. Его ширина зависит от принятых размеров клапана аккумулятора. Целесообразно ширину и высоту аккумулятора делать одинаковыми.

Прочность корпуса аккумулятора должна выдерживать рабочее давление насоса-гидротарана. Корпус должен быть герметичным. Нужно так же учитывать, что при отсутствии воздуха в аккумуляторе гидравлический удар создает большое давление, способное разрушить таран. Этот фактор необходимо учитывать при его изготовлении.

Недостатки гидравлического тарана

У гидротаранного насоса есть один большой минус. В процессе работы воздух аккумулятора растворяется в воде, и устройство останавливается. Для восстановления работы гидротарана, воду из аккумулятора необходимо периодически сливать. При непрерывном режиме работы примерно один раз в двое-трое суток.

Где используется гидротаран

Гидротаранный насос применяют не только для подачи воды, но и для выработки электроэнергии. Для этой цели необходимо использовать таран с достаточной производительностью и давлением.

Источник

—>К ЗЕМЛЕ С ЛЮБОВЬЮ И ЗНАНИЕМ —>

Гидротаран- источник неисчерпаемой чистой энергии

Человечество столетиями использует силу падающей воды в различных механических устройствах и, в том числе, для получения электрической энергии. Гидростанции, построенные на некоторых реках, непрерывно работаю десятки лет. Видимо поэтому, большинство людей отрицают даже возможность существования или создания принципиально нового энергоисточника «от воды».

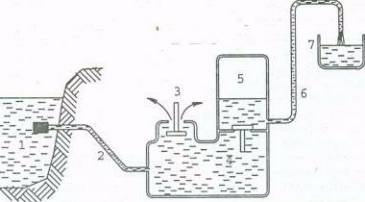

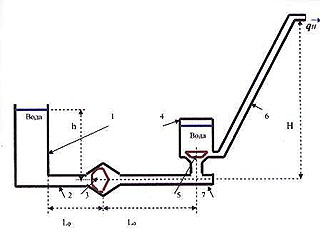

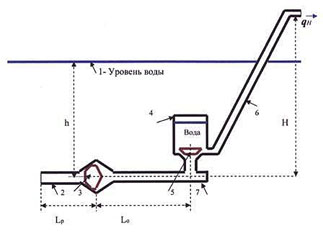

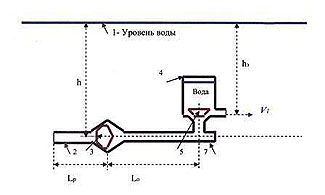

Его работа происходит следующим образом: вода из питательного бака 1 поступает по нагнетательной трубе 2 к открытому ударному клапану 3 и под напором h вытекает наружу с возрастающей скоростью. При некоторой скорости воды давление на ударный клапан превышает силу, удерживающую клапан в открытом состоянии (например, силу пружины), закрывает его и преграждает выход воде наружу. Происходит резкая остановка движущейся воды и, так называемый, «гидравлический удар». В пространстве нагнетательной трубы от ударного клапана 3 до нагнетательного клапана 5 давление воды почти мгновенно поднимается до величины, соответствующему напору H. В результате открывается нагнетательный клапан. Однако на повышение давления вода затрачивает только часть своей скорости. А с оставшейся скоростью она через открывающийся при этом клапан поступает в воздушный колпак 4. Возникшая от клапана 3 волна «гидравлического удара» за некоторое время движения по трубе 2 достигает бака 1 и, отражаясь там от невозмущенной воды, начинает двигаться опять к ударному и нагнетательному клапану, снижая при этом скорость. Таких отражений происходит несколько. За время многочисленных отражений волны, оставшийся объем воздуха в воздушном колпаке сжимается до давления, соответствующему напору H. В свою очередь, вода из колпака под тем же давлением по отводящей трубе 6, поступает на высоту H к потребителю. За счет таких отражений начальная скорость воды в питательной трубе через некоторое время полностью затрачивается на поддержание в трубе повышенного давления. После чего давление воды под клапанами падает чуть ниже атмосферного. В результате, существующее повышенное давление в воздушном колпаке закрывает нагнетательный клапан, а низкое давление под ударным клапаном и механизм открытия (например, сжатая пружина) позволяет ударному клапану открыться. Так вся схема автоматически приходит в исходное состояние. Процесс повторяется вновь. В итоге, при определенной культуре изготовления деталей, вода может подниматься на расчетную высоту H автоматически непрерывно много лет. Движущиеся части тарана — два клапана, проектируются так, что повышение давления в питательной трубе закрывает ударный и открывает напорный клапан, а понижение давления действует в обратном порядке. При этом весь смысл работы устройства заключается в том, что оно поднимает объем воды qH на высоту H, используя энергию объема воды q, находящейся на высоте h.

Своей оригинальностью и простотой работы «гидравлический таран» некоторое время сильно привлекал ученых теоретиков и практиков. В течение XIX столетия было выполнено много теоретических исследований «гидравлического тарана», но до конца 1900 года все они упирались в неизвестность теории «гидравлического удара» в трубах и поэтому не давали правильных результатов. Еще в 1804 году Эйтелвейн (Eitelvein) (Германия) поставил более 1000 опытов и опубликовал ряд эмпирических выводов и формул, большинство которых, как выяснилось уже тогда, было не пригодно для проектирования. Хотя факт существования явления «гидравлический удар» был известен еще в XVIII веке, теория этого явления была разработана впервые русским ученым Николаем Жуковским. Свои теоретические выводы профессор Жуковский проверил и подтвердил специальными опытами в 1897-1898 годах. В 1898 году его теория была впервые опубликована в «Бюллетенях Политехнического общества».

Можно изобразить и немного по-другому:

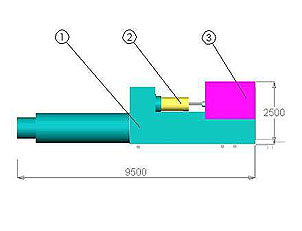

Рис. 1. Схема гидравлического тарана и принцип его работы

ГИДРОТАРАН СВОИМИ РУКАМИ

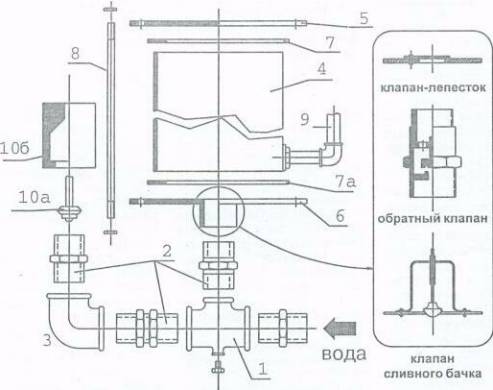

Рис. 2. Детали конструкции гидравлического тарана.

Основным элементом устройства (рис. 2) служит стальной или чугунный тройник 1 (а еще лучше — крестовое соединение, тогда четвертое, нижнее, отверстие закрывают резьбовой заглушкой) с внутренней резьбой 1 1/2 — 2 дюйма. В тройник ввинчивают переходные ниппеля («бочонки») 2 с длинной наружной резьбой—сгонами. К одному сгону подсоединяют подводящий трубопровод диаметром не менее 50 мм и длиной не более 20 метров. Ко второму

— подсоединяют колено (уголок) 3 так, чтобы при установке тарана его свободный торец был горизонтальным: на нем будет смонтирован отбойный клапан. На третьем ниппеле монтируют напорный колпак с клапаном. Все резьбовые соединения перед сборкой очищают металлической щеткой от грязи и ржавчины и обматывают паклей.

m/М 0,3 0,2 0,15 0,1 0,06 0,05 0,03 0,02 0,01

h/Н 2 3 4 6 8 10 12 15 18

ИСТОЧНИК ИЗОБРЕТЕНИЯ — ТЕОРИЯ ГИДРОТАРАНА

(Рис.2) Принципиальная схема нового водоподъемного устройства

Однако если этот клапан сделать «обратным» (то есть закрывающимся со стороны трубы 7), при соприкосновении с первой «ударной волной», двигающейся

навстречу потоку воды и создающей за собой зону повышенного давления, он получит тенденцию закрыться (от действия разницы давления). При этом начнет перекрывать протекающий через него водяной поток. Наше исследование такой гидродинамической схемы, введение в теорию механизма открытия и закрытия клапанов с учетом их инерционности, показывает, что при определенной конструкция клапана 3 и определенных исходных параметрах, клапан успеет не только закрыться

от первой волны, но останется закрытым, пока действует избыточное давление в трубе 7 под нагнетательным клапаном 5. В итоге, могут создаться условия, когда клапан на некоторое время полностью отсечет водяной поток. При этом отсеченный столб воды в трубе 7, набрав определенную скорость, обязан продолжить свое движение в колпак 4 уже по инерции. Таким образом, сила напора для закачки воды в колпак может быть заменена эквивалентной силой инерции. Однако в отличие от

«гидравлического тарана», каждая порция воды, закаченная в колпак, должна вызывать невосполнимые потери массы всего столба воды (поскольку клапан 3 закрыт). Вследствие этого в трубе 7, со стороны закрытого клапана 3, с момента начала движения первой отраженной от него «ударной волны», должна появиться зона разряжения с давлением близким к нулю. В ней может находиться только некоторая малая часть растворенных в воде газов.

Итак, в результате закачки воды в колпак, разность начальной и конечной кинетической энергии перейдет в потенциальную энергию поступившей в колпак воды (как и в «гидравлическом таране»). При этом избыточное давление в колпаке должно запереть нагнетательный клапан, а почти полное отсутствие давления в трубе 7 при разрушении столба воды (если таковой еще в трубе останется), должно открыть клапан 3, находящийся под статическим напором воды со стороны трубы 2. Через открывающийся клапан 3 в трубу 7 опять начнет поступать вода, объем которой за время поступления в точности будет равняться объему зоны «нулевого» давления или, как принято говорить в гидрогазодинамике, зоны «отрыва». При этом параметры воды в трубе при смешении будут определяться соответствующими законами сохранения энергии и импульса.

ГИДРОРЕАКТИВНЫЙ ДВИЖИТЕЛЬ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

(Рис.3) Схема нового насоса малого напора

(Рис.4) Схема нового источника энергии

представлено на Рис.4.

(Рис.8) Схема горизонтального модуля

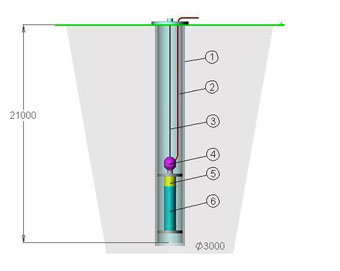

(Рис.9) Вертикальный модуль в подземном резервуаре

Практика — критерий истины

50 метров. Этот модуль имел расчетную выходную электрическую мощность

97,4 кВт. В качестве основных деталей (колпака, труб 2,7 и т.д.) схемы и приборов контроля давления в колпаке, почти полностью использовался набор элементов конструкции стандартного опреснителя морской воды представленного на Рис.10

(Рис.10) Опреснитель морской воды

(Рис.11) Гидроэлектрогенератор

33 метра. Гидротурбина и электрогенератор в сборе показаны на Рис.11. В качестве электрогенератора использовался синхронный генератор переменного тока с номинальным напряжением

6,0 кВ при номинальной мощности

100 кВт с автоматической регулировкой частоты и напряжения. Для нагрузки применялось балластное омическое сопротивление от мощных ветроэлектрогенераторов. Все детали этого энергетического модуля, а также аппаратура регистрации давления в колпаке, независимый источник питания для нее, гидротурбина и электрогенератор были смонтированы в герметическом контейнере, имеющим в передней части фланцевое соединение для стыковки труб, а в верхней части — люк для выхода отработанной воды. Для доступа к клапанам (для обеспечения их ручной регулировки) в контейнере имелись дополнительные герметические люки. Конструкция этого энергетического блока обеспечивала стыковку ускорительных и нагнетательных труб любой длины и, в случае необходимости, быструю их замену. Внешний вид контейнера с данным энергетическим модулем представлен на Рис.12.

(Рис.12) Контейнер с электрогенерирующим модулем

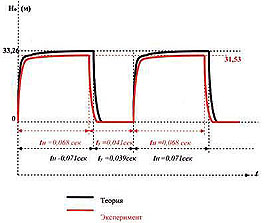

5,2%, время нагнетания меньше на

4,3%, а время разгона до восстановления процесса больше на

(Рис.13) Результаты измерения давления

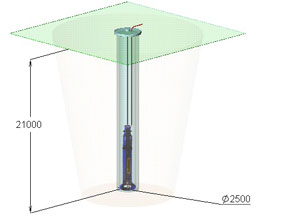

(Рис.14) Вертикальный модуль 500 кВт

(Рис.15) Вертикальный модуль 500 кВт в подземном резервуаре

Источник