- Вечная мерзлота своими руками

- На Норильской обогатительной фабрике произошло обрушение

- Как строят дома на вечной мерзлоте

- Что будет, если в России растает вся многолетняя мерзлота?

- Замороженные земли

- Что будет, если вечная мерзлота уйдёт?

- Новые возможности

- Ещё раз о «вечной» мерзлоте

- Материалы по теме

- А вот ещё:

- Колонны Выборгского залива, часть 3

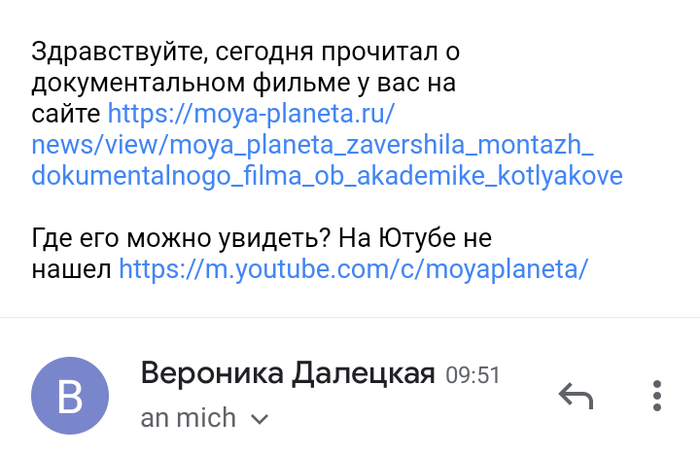

Вечная мерзлота своими руками

Картина расскажет о человеке-легенде, который всю жизнь занимался изучением вечной мерзлоты.

Творческая группа канала «Моя Планета» завершила монтаж документального фильма «Академик Котляков. Путь сквозь толщи льда» (рабочее название ленты).

Фильм посвящен 90-летию великого русского ученого — географа и гляциолога — академика Владимира Михайловича Котлякова.

Владимир Котляков — человек-легенда с мировым именем. Лауреат Нобелевской премии Мира в составе Межправительственной группы экспертов по проблемам изменения климата, Почетный президент Русского географического общества, научный руководитель Института географии РАН, доктор географических наук, академик РАН. Всю жизнь Владимир Михайлович занимался изучением вечной мерзлоты, льдов и снегов нашей планеты.

Документальный фильм о Владимире Котлякове — совместный проект «Моей Планеты» и Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество». Съемки картины проходили в России и Франции, в фильме также будут показаны уникальные архивные материалы из арктических и антарктических экспедиций академика Котлякова.

В ближайшее время фильм будет переведен на английский язык и будет смонтирована его англоязычная версия.

Фильм пока не выложен. Обратился к саппорту и ответили, что скоро будет)

На Норильской обогатительной фабрике произошло обрушение

СК завел уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее смерть двух и более лиц. Поиск людей под завалами продолжается.

В дробильном цеху на Норильской обогатительной фабрике произошло обрушение, сообщает главное управление МЧС по Красноярскому краю.

Сообщение об обрушении поступило в 04:44 по местному времени (00:44 мск). На фабрике обрушилась галерея дробильного цеха, для поиска пострадавших и разбора конструкций привлекли 71 человека и 13 единиц техники, уточнили в ведомстве.

В прокуратуре региона сообщили, что под завалами на фабрике оказались люди. «Вытащили четырех человек, они живые. Ищут двоих», — сказали в прокуратуре (цитата по ТАСС).

Как сообщил «Интерфаксу» информированный источник, галерея цеха рухнула во время ремонтных работ. «Предварительно галерея находилась в ремонте. Именно эти работы могли спровоцировать обрушение», — сказал собеседник.

«Прокуратурой города проводится проверка о нарушении правил промышленной безопасности», — сообщил прокурор Норильска Владимир Большунов. По его словам, также готовятся материалы для передачи в следственные органы.

Позднее в управлении СК по Красноярскому краю сообщили о возбуждении уголовного дела о нарушении правил безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 216 УК России). По данным ведомства, шесть сотрудников, попавших под обрушение, извлечены из-под завалов, с ними работают врачи, поиск остальных людей продолжается.

Четверо пострадавших в результате находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщил первый замначальника ГУ МЧС России по Красноярскому краю Вадим Сизых.

Наверное, снова вечная мерзлота постаралась. Не успел цистерныч выплатить штраф за розлив, как снова на его объектах валится все. Видимо, место проклятое)

Источник

Как строят дома на вечной мерзлоте

Строительство зданий возможно производить при любых климатических условиях, но у каждой природно-климатической зоны есть свои особенности, поэтому и строить на вечной мерзлоте приходится по-особенному. Здесь вы можете увидеть привычные нам и бараки, и пятиэтажки, и высотки, но с очень примечательным признаком.

Область вечной мерзлоты занимает около двух третей площади нашей страны. Здесь прокладывают дороги, возводят заводы, шахты и целые города.

Я всегда думал, что вечная мерзлота на самом деле вечная и как раз идеальный фундамент для строительства. Но не все так просто, дело в том, что первые метр-два почвы оттаивают летом от солнца и могут превратиться в жидкое месиво.

Тогда дом, построенный на обычном фундаменте, может сам в нее провалиться или просто покоситься. Поэтому строительство на вечной мерзлоте имеет ряд трудностей, которые давно пытались решить. Известны случаи разрушения неправильно построенных домов в Чите, «плывут» некоторые участки БАМа.

В итоге на севере применяются два варианта постройки домов, которые решают основную задачу — не дать теплу от дома подогревать фундамент под самим домом.

Первый вариант — непосредственно на самом грунте, в этом случае необходима высокая теплоизоляция между домом и почвой, которая позволит сохранять грунт в естественном состоянии.

Второй вариант на сваях, когда создается зазор между грунтом и основанием, обеспечивая естественную вентиляция мерзлой поверхности

Также в Якутии деревянные дома давно уже устанавливали на деревянных чурбанах. Их и сейчас много там. Но вот с многоэтажками все намного сложнее.

Существует множество видов свай, но самая популярная — буронабивная, когда специальная буровая установка высверливает в мерзлоте отверстие, а в скважину опускается арматурный каркас и заливается бетоном.

Чаще всего пространство под домом остается закрытым, но встречаются и варианты, когда их закрывают решетками. Видимо, чтобы никто не лазил.

Также для борьбы с ветром кварталы северных городов строили замкнутым контуром и узкими разрывами между домами, благодаря чему получалось снижать скорость ветра и минимизировать его внутри кварталов.

Для сохранения в мерзлом состоянии грунтов в свайном основании иногда применяют капсулированные трубчатые погружные жидкостные либо парожидкостные устройства –термостабилизаторы, которые помещают в специальные скважины, пробуренные рядом с опорным фундаментом для создания холодного экрана. Выглядит это вот так

Интересно происходит и прокладка коммуникаций. Трубы прокладывают либо поверху, либо укладывают в несколько раз глубже под землю, чем в обычных районах. Здесь на фото видно, как труба проходит на высоте примерно 1.5 метров над землей.

Источник

Что будет, если в России растает вся многолетняя мерзлота?

На четверти территории нашей планеты верхний слой коры — это вечная мерзлота. Огромный слой земли скован льдом и промёрз настолько, что не тает в течение тысяч лет! Однако из-за глобального потепления и повышения температуры многолетний холод постепенно начинает отступать.

Более 65% территории России находится в зоне многолетней мерзлоты. Что случится, если она уйдёт и весь подземный лёд растает?

Замороженные земли

Многолетняя мерзлота — это слой земной коры, который не прогревается выше 0°С. Рыхлые осадочные породы скованы льдом, из-за чего земля промерзает на тысячи метров вглубь.

Вечная мерзлота присутствует практически везде, даже на горах в Африке. Она занимает более 20% всей территории планеты. Где-то земля остается замерзшей всего несколько лет, а в некоторых местах она не тает сотни тысяч лет. Максимальная глубина промерзания зарегистрирована в Якутии, там она достигает 1370 метров.

Некоторые территории особенно страдают от вечного холода. Многолетняя мерзлота покрывает всю Антарктиду, Гренландию, Аляску, 40% территории Канады и 65% территории России.

В подобных суровых условиях сложно заниматься сельским хозяйством и выращивать растения. Также затруднено строительство: при оттаивании лёд начинает проседать и здание может рухнуть из-за неустойчивости.

Что будет, если вечная мерзлота уйдёт?

Мерзлота тает быстрее, чем ученые предполагали еще 60 лет назад. По расчетам исследователей, в Сибири она полностью исчезнет до 2300 года, превратившись в незамерзающий грунт на остатках бывшей мерзлоты.

В течение следующих 300 лет мы будем страдать от последствий таяния. В атмосферу поступит огромное количество метана и углекислого газа. Они образовались из-за разложения растений и животных и скованы во льдах в течение тысяч лет.

В результате в атмосферу попадёт большое количество парниковых газов и глобальное потепление лишь усилится. К концу XXI века общий ущерб от таяния вечной мерзлоты составит 43 триллиона долларов

Для России таяние многолетней мерзлоты также плохо. На твердых грунтах вечной мерзлоты построены города, проложены автострады и железнодорожные пути, работают гидроэлектростанции, порты, аэропорты. Лёд скрепляет рыхлые осадочные породы, и без него многие постройки просядут .

Также в Сибири добывается б о́ льшая часть российских природных ископаемых. Бурение скважин в замерзшем грунте нелегко: промёрзшая порода более прочная, чем оттаявшая. Но именно мерзлота и наличие цементирующего слоя позволяет разрабатывать кимберлитовые трубки и добывать алмазы в Якутии на глубине более 600 метров.

Рыбакам на Ямале удобно замораживать свой улов в огромном природном морозильнике. Он был построен еще в 1956 году и предназначен для хранения осетровых, других промысловых сортов рыбы. С повышением температуры это хранилище станет бесполезным.

Новые возможности

Таяние промёрзших грунтов принесёт много проблем. Но вместе с этим у России появятся новые возможности и она может выиграть от изменения климата.

В нашей стране более 65 % территории находится в зоне многолетней мерзлоты. А после ее таяния появятся огромные пространства, пригодные для интенсивного использования в сельскохозяйственных целях.

Также упростится строительство: без вечной мерзлоты не нужно будет укреплять здания. К тому же на огромных сибирских землях повысится средняя температура, и на этой территории будут комфортные условия для жизни.

Что будет точно с многолетней мерзлотой, мы увидим уже скоро. Но можно сказать с уверенностью: мы не сможем остановить таяние подземных льдов и поэтому должны приспособиться к изменениям.

Источник

Ещё раз о «вечной» мерзлоте

Читатели прислали ]]> ролик с очередной теорией о возникновении «вечной» мерзлоты ]]> . Мне эта тема тоже уже давно не даёт покоя, поскольку имеющиеся факты никак не сходятся с предлагаемыми теориями. Поэтому я решил хоть немного систематизировать имеющуюся информацию, чтобы обосновать несостоятельность хотя бы некоторых из предлагаемых версий.

Для начала перечислим основные факты о многолетней мерзлоте, которые более-менее достоверны и многократно подтверждены:

1. Глубина промерзания грунта может достигать 900 метров (встречается упоминание о глубине мерзлоты до 1200 метров).

2. Наибольшая площадь, ]]> покрытая многолетней мерзлотой находится в Сибири ]]> . Также зоны вечной мерзлоты имеются в Северной Америке. А вот в Южном полушарии, за исключением Антарктиды, зон вечной мерзлоты нет. В данном случае я не рассматриваю высокогорные районы, например те же Гималаи или Анды, где также имеются промороженные участки грунта, но там причина их образования вполне понятна и особых вопросов не вызывает.

3. Вечная мерзлота постепенно оттаивает и площадь, которую она покрывает, постоянно сокращается как у нас в Сибири, так и в Северной Америке.

4. Имеются многочисленные находки трупов животных, которые были заморожены в вечной мерзлоте и сейчас оттаяли. При этом некоторые из найденных трупов достаточно хорошо сохранились. Также имеются находки трупов, у которых внутри пищеварительной системы были найдены остатки не переваренной пищи, либо те же трупы мамонтов с травой во рту.

5. Местные народы использовали мясо из оттаявших трупов животных, в том числе мамонтов, в качестве пищи для себя или для своих собак.

Теперь рассмотрим официальную версию возникновения вечной мерзлоты. Утверждается, что это последствия так называемых «ледниковых периодов», когда на Земле наблюдалось похолодание и снижение среднегодовых температур до заметно более низких значений, чем сейчас. Чтобы грунт начал промерзать, необходимо, чтобы среднегодовая температура была ниже 0 градусов. Возраст мерзлоты в некоторых районах оценивают в 1 -1.5 млн. лет, но в основном утверждается, что последнее серьёзное похолодание, которое и сформировало современные контуры многолетней мерзлоты, было около 10 тыс. лет назад.

Почему речь заходит о миллионах лет? А потому, что существует такие понятия как теплоёмкость и теплопроводность вещества. Даже если вы резко охладите поверхность до абсолютного нуля, большая масса вещества не сможет сразу охладиться по всему объёму. В уже упоминавшейся ]]> статье про многолетнюю мерзлоту ]]> есть таблица «Глубина промерзания при средних отрицательных температурах в течение», из которой следует, что для промерзания на глубину 687,7 метров необходимо, чтобы среднегодовая температура была ниже 0 градусов Цельсия 775 тысяч лет. Кстати, подобная продолжительность «ледникового периода» сама по себе уже ставит крест на официальной версии, поскольку других фактов, которые бы подтверждали, что на Земле был настолько длительный ледниковый период, нет. Скорее всего эту сказку выдумали как раз для того, чтобы хоть как-то объяснить причины появления вечной мерзлоты на большой глубине.

Но у нас есть ещё найденные трупы животных, которые не просто хорошо сохранились. Наличие не переваренных остатков пищи не только в пищеварительной системе, но и во рту, говорит о том, что они замёрзли очень быстро. То есть, это не было постепенным похолоданием, когда зима становилась всё длиннее, а лето всё короче. Если бы те же мамонты замёрзли в зимние морозы, то никакой травы во рту у них быть не могло.

Второй важный момент состоит в том, что найденные трупы до их оттаивания не имеют признаков трупного разложения. Именно по этой причине мясо с этих трупов может быть использовано в пищу. Но это означает, что после замерзания эти трупы больше никогда не размораживались! Иначе в первое же лето, независимо от его продолжительности, оттаявшие трупы должны были начать разлагаться. Один только этот факт доказывает, что похолодание носило катастрофический характер и никак не связано с циклическим изменением температуры в зависимости от времени года.

То, что мясо с трупов замёрзших животных пригодно в пищу также говорит о том, что оно не лежало в мерзлоте десятки тысяч лет, как нас пытаются убедить. Катастрофа, которая заморозила мамонтов, произошла сравнительно недавно, от 300 до 500 лет назад. Тут фокус в том, что даже в замороженном виде мясо и другие органические ткани всё равно теряют свои свойства и изменяются. То, что микроорганизмы не могут развиваться в данном мясе из-за низких температур ещё не означает, что сами белковые молекулы не будут разрушаться под действием времени и низких температур.

Какие у нас ещё есть варианты?

Сторонники «эффекта Джанибекова», который якобы должен был вызвать либо переворот Земного шара, либо его частичное смещение от исходного состояния, выдвигают версию, согласно которой инерционная волна, которая в случае проворачивания Земной коры должна была прокатиться по материкам, вынесла на сушу так называемые ]]> метангидраты ]]> . Особенность данных соединений состоит в том, что они стабильны только при высоком давлении, которое имеется на большой глубине в океанах. Если же их поднять на поверхность, то они начинают интенсивно разлагаться на составляющий их газ и воду с интенсивным поглощением тепла.

Не касаясь собственно «эффекта Джанибекова», давайте рассмотрим метангидратную версию образования многолетней мерзлоты.

Если инерционной волной на материк было выброшено такое количество метангидратов, которое при разложении было способно сформировать многолетнюю мерзлоту на такой огромной территории, то где тот метан, который выделился при их разложении?! Его процентное содержание в атмосфере должно быть не просто большим, а очень большим. ]]> По факту же содержание метана в атмосфере ]]> всего около 0.0002%.

Кроме того, попадание метангидратов на поверхность материков и их последующее разложение не объясняет промерзание грунта на большую глубину. Данный процесс был катастрофическим, а значит быстрым и должен был закончиться за несколько дней, максимум недель. За это время грунт просто физически бы не успел промёрзнуть на ту глубину, которую мы по факту наблюдаем.

Также у меня есть большие сомнения, что метангидраты могли быть перенесены водой внутрь материка на большое расстояние. Дело в том, что разложение метангидратов начинается не когда они оказываются на суше, а когда понижается внешнее давление. Следовательно, они должны были начать разлагаться ещё в океане, когда оказались в верхних слоях воды. В результате вода, в которой находились метангидраты, должна была замёрзнуть на мелководье возле берега ещё до того, как она успела бы вынести неразложившиеся метангидраты в глубь материка. В итоге мы должны были получить ледяные стены вдоль побережий океана, а не многолетнюю мерзлоту далеко в центре Сибири.

Ещё одну версию образования многолетней мерзлоты выдвинул Олег Павлюченко в ролике ]]> «СТРАШНАЯ тайна Вечной мерзлоты. ТРИ Полюса ДВА Потопа.» ]]>

По его версии причиной мерзлоты являются последствия после столкновения Земли с одной из якобы существовавших дополнительных спутников Земли помимо сегодняшней Луны. В месте столкновения атмосфера Земли была выдавлена в стороны и «в образовавшуюся воронку хлынул космический холод».

Опять же, в данный момент мы не рассматриваем состоятельность самой версии трёх спутников и разрушения двух из них, которую продвигает Олег Павлюченко, в конце концов столкновение могло произойти с объектом, которых не был спутником Земли, тем более, что именно такой вариант я рассматриваю в своей работе ]]> «Другая история Земли» ]]> . Давайте выясним, возможен ли предлагаемый Олегом процесс с физической точки зрения?

Для начала следует сказать о том, что тепло может быть отдано телом либо в виде теплового излучения в окружающую среду, либо при непосредственном контакте горячего вещества с холодным. При этом чем больше теплоёмкость холодного вещества, тем больше тепла оно сможет забрать у горячего. А чем больше теплопроводность, тем быстрее этот процесс произойдёт. Так вот, если у нас по каким-то причинам в атмосфере Земли образуется «воронка», то ничего из космоса туда «хлынуть» не может, поскольку в космосе у нас наблюдается космический вакуум, то есть, практически полное отсутствие вещества. Поэтому охлаждение Земли в этом случае будет идти только за счёт теплового излучения с поверхности. Самая большая проблема при проектировании космических аппаратов, это как раз их эффективное охлаждение, поскольку классические холодильные установки по принципу теплового насоса в вакууме просто не работают.

Вторая проблема, с которой сталкивается предлагаемая версия, ровно та же самая, что и в случае с выбросом метангидратов на поверхность материка. Время, в течении которого будет существовать подобная «воронка» будет очень и очень коротким. То есть, грунт просто не успеет промёрзнуть на необходимую глубину за это время. И это не считая того, что при столкновении с крупным космическим объектом в месте столкновения должно было выделиться огромное количество тепла от удара.

В комментарии под данным роликом я пытался предложить ещё одну версию. Суть её в том, что столкновение могло произойти не с твёрдым космическим объектом, а с огромной кометой, которая состояла из замёрзшего газа, например азота. Почему именно азота? А потому, что это должен быть один из газов, которого и так много в атмосфере. Иначе бы наличие этого газа в атмосфере мы должны были сейчас наблюдать. А в случае с азотом, которого в атмосфере и так 78%, его количество увеличиться на доли процента.

Также несомненно, что часть вещества упавшего объекта должна была испариться при столкновении с поверхностью Земли. Но тут всё зависит от траектории соударения и размеров объекта. Если объекты не сталкивались лоб в лоб, а сближались на сравнительно небольшой скорости на почти параллельных траекториях, а комета была достаточно большой, то сила соударения будет недостаточной, чтобы испарить всё вещество кометы в момент удара. Поэтому тот объём вещества кометы, который не испарился в момент удара, должен был сначала растаять, превратившись в жидкий азот и залив достаточно большую площадь. При этом необходимо помнить о том, что температура плавления азота составляет -209,86 градусов Цельсия. А потом, по мере дальнейшего нагревания до -195,75, выкипеть и перейти в газообразное состояние.

Данная версия на тот момент казалась мне вполне убедительной, но сейчас, по мере изучения темы, я понимаю, что она также несостоятельна. Во-первых, жидкий азот имеет очень маленькую теплоёмкость, а также удельную теплоёмкость плавления и кипения. То есть, чтобы растопить, а затем испарить застывший азот требуется сравнительно мало тепла. Поэтому для промораживания слоя грунта в несколько сот метров на достаточно большой площади потребовалось бы гигантское количество застывшего азота. Но таких огромных газовых комет нам неизвестно. Да и вообще не факт, что подобные объекты могут существовать. Кроме того, столкновение с подобным объектом должно было вызвать гораздо более сильные последствия, чем просто мерзлота, и оставить хорошо видимые следы столкновения на поверхности Земли.

А во-вторых, у нас возникает всё та же проблема, которую мы уже выявили у предыдущих версий. Время, в течение которого охлаждённое вещество кометы могло воздействовать на поверхность Земли, было слишком коротким, чтобы успеть проморозить грунт на наблюдаемую глубину почти в километр.

Просматривая в очередной раз ]]> материалы по данной теме ]]> , я неожиданно для себя наткнулся на фрагмент, благодаря которому у меня родилась новая гипотеза образования многолетней мерзлоты. Вот этот фрагмент:

«В 1940-е годы советские учёные высказывают гипотезу о наличии залежей газовых гидратов в зоне вечной мерзлоты (Стрижов, Мохнаткин, Черский). В 1960-е годы они же обнаруживают первые месторождения газовых гидратов на севере СССР. Одновременно с этим возможность образования и существования гидратов в природных условиях находит лабораторное подтверждение (Макогон).

С этого момента газовые гидраты начинают рассматриваться как потенциальный источник топлива. По различным оценкам, запасы земных углеводородов в гидратах составляют от 1,8·105 до 7,6·109 км³[2]. Выясняется их широкое распространение в океанах и криолитозоне материков, нестабильность при повышении температуры и понижении давления.

В 1969 г. началась разработка Мессояхского месторождения в Сибири, где, как считается, впервые удалось (по чистой случайности) извлечь природный газ непосредственно из гидратов (до 36 % от общего объёма добычи по состоянию на 1990 г.)»

Таким образом, то, что в недрах Земли имеются значительные объёмы метангидратов, является установленным научным фактом, который имеет весьма важное практическое значение. Если у нас произошла планетарная катастрофа, которая вызвала деформацию Земной коры и образование внутри неё разломов и внутренних пустот, то это должно было привести к падению давления, а значит и к запуску процесса разложения залежей метангидратов внутри Земли. В результате этого процесса у нас должен был выделиться в большом объёме метан, а также вода.

Есть у нас подземные запасы метана? Да, конечно! Именно их уже много лет мы качаем и продаём на Запад на Ямале, причём как раз в районе вечной мерзлоты, чуть ли не в её эпицентре.

А есть ли у нас внутри Земли замёрзшие объёмы воды? Оказывается тоже есть! ]]> Читаем ]]> :

«Криолитозона — верхний слой земной коры, характеризующийся отрицательной температурой пород и почв и наличием или возможностью существования подземных льдов.

Сам термин — «криолитозона» — свидетельствует о том, что основным породообразующим минералом в ней является лед (в виде пластов, жил), а также лед-цемент, «связывающий» рыхлые осадочные породы.

Наиболее достоверно максимальная мощность криолитозоны (820 м) была установлена в конце 80-х г. на Андылахском газоконденсатном месторождении. С. А. Берковченко в пределах Вилюйской синеклизы проводил региональные работы — прямые температурные измерения в значительном количестве скважин, многие из которых не эксплуатировались более 10 лет (законсервированные «выстоявшиеся» поисково-разведочные скважины, заполненные сразу после бурения соляркой или раствором хлористого кальция, с восстановленным температурным режимом)»

Правда в конце «официалы» не смогли удержаться и приписали: «Криолитозона является, по всей вероятности, продуктом значительных плейстоценовых похолоданий климата в Северном полушарии.» Мысль о том, что это последствия разложения метангидратов, которые в количестве имеются там же, им почему-то в голову не приходит.

У данной версии есть ещё один важный плюс. Она хорошо объясняет, почему многолетняя мерзлота достигает больших глубин и как это могло произойти за очень короткое время. На самом деле всё очень просто! Не было никакого «промерзания от поверхности вглубь». Разложение метангидратов, а значит и промерзание грунта, шло сразу по всей глубине одновременно. Мало того, я вполне допускаю вариант, при котором в момент катастрофы мерзлота образовалась именно на глубине, в толще Земли, а на поверхность вышла не в момент катастрофы, а через некоторое время, заморозив всё вокруг. Сейчас же происходит постепенный процесс восстановления и оттаивания, при котором промороженная область постепенно смещается вверх и уменьшается по площади. При этом чем дальше, тем быстрее будет идти этот процесс. Но самое интересное начнётся, когда этот процесс окончательно завершиться, поскольку сейчас область многолетней мерзлоты вносит существенный вклад в общий температурный баланс в Северном полушарии, так как на её нагрев уходит достаточно много тепла. И больше всего преимуществ от полного исчезновения многолетней мерзлоты получит именно Россия, поскольку мы получим огромные пространства, которые станут пригодны к использованию. Ведь сейчас многолетняя мерзлота занимает более 60% территории России.

Материалы по теме

А вот ещё:

Колонны Выборгского залива, часть 3

После написания двух статей о колоннах в Выборгском заливе в которых раскрыты все геометрические и иные характеристики, остался ряд нераскрытых вопросов. Последние дни на тематических ресурсах я прочитал много версий о том как колонны могли там оказаться, как они перевозились, куда предназначались. В данной статье я попробую озвучить свои мысли по данному поводу. Теперь обо всем по порядку.

]]>

Начну с того, что является незыблемой истиной и не подлежит обсуждению. По пунктам.

1. Эти колонны первичный полуфабрикат. Только со станка. С токарного станка или его аналога. В том плане что нам не важно, вращалась ли заготовка из камня при неподвижном резце, или вращался резец вокруг неподвижной заготовки. Это изделие исключительно техногенного характера. Никакие отсылки к технологиям первой половины 19 века, типа как к зубилу, кувалде и хорошему глазомеру, серьезно рассматриваться не могут — глупость. Следов шлифовки и тем более полировки колонны не имеют.

2. Геометрические размеры колонн, а также паспорт гранита из которого они изготовлены, полностью отвергают возможность отождествления этих колонн с каким-либо известным памятником, зданием или сооружением в Санкт-Петербурге или его окрестностях. Эти колонны уникальны.

На основании этих двух пунктов можно сделать логичное и единственное предположение. Колонны в данном месте оказались в процессе перевозки. При этом мы не знаем ни точки А, то есть откуда колонны были вывезены, ни точки В, в которую они должны были быть доставлены. При этом точка А скорее всего местной локации, ибо местная округа изобилует выходами гранита как раз того паспорта как и колонны. Другое дело, что эта локация достаточно обширна, это десятки квадратных километров как минимум. Мне бы очень хотелось чтобы наши доблестные геологи, а прежде всего Санкт-Петербургский Горный университет, сделали подробный анализ паспорта гранита в Северо-западном регионе. Как оказалось, гранит имеет очень сильное разнообразие, можно даже сказать что каждый карьер уникален в своем роде и имеет собственный паспорт имеющихся выходов гранитных масс. Те экспертные заключения которые мне довелось видеть к сожалению данный вопрос рассматривают крайне поверхностно. Для понимания приведу такой пример. Возьмем людей. Люди бывают разной расы. Это виды гранита. Красный, черный, серый и так далее. Каждая раса людей имеет деление на народы. Мы в частности легко отличим белобрысых скандинавов от темноволосых арабов. Народов очень много с разнообразными особенностями. Так же и с гранитами которые делятся на кучу пород и подпород. Меркозернистый, крупнозернистый, переходные формы к диабазам и базальтам, химический состав и так далее. Так вот, дальше характеристик пород наши геологи к сожалению не идут. В случае Санкт-Петербурга всё ограничивается тем заявлением, что колонны Исаакиевского собора, Казанского собора, Александровской колонны, а так же гранит набережных рек и каналов, крепостей, фортов, большинства фундаментов и стен зданий, произведены из гранита породы розового рапакиви, так называемого выборгита. А то что этот самый розовый рапакиви может очень сильно отличаться внешне они не уточняют. У всех нас с вами, у людей одной расы и даже одной народности, разные глаза, разные нос, губы, уши, овал лица и так далее. Это всё делает нас с вами уникальными, узнаваемыми. Именно по-этому мы и фотографируемся на паспорт, ибо наглядно эти отличия хорошо заметны. Так и с гранитом. Каждый карьер или, вернее, каждая локация гранита имеет свой паспорт. Это оттенки цвета, количественная и качественная характеристика овоидной структуры, так называемой рапы (зерна), текстура и так далее. Всё намного сложнее. Зная паспорт гранита того или иного памятника, сооружения или здания можно точно определить локацию места из которого вырабатывался камень для его производства. А затем все эти данные наложить на историческую документалистику и беллетристику. Я уверен, что будет много нестыковок. Например имеется письменный источник 19 века утверждающий что для производства колонн Исаакиевского собора использовались разные карьеры. Я убежден в том, что этого быть не могло по причине как раз паспорта гранитов. На вид все колонны Исакия одного паспорта, что делает вероятность его производства из разных карьеров ничтожно малой, можно сказать равной нулю.

Вернемся к нашей теме. По точке А я высказался. Она где-то в локации тех мест где колонны и сейчас находятся. Что касаемо точки Б то тут всё намного сложнее. Она может быть где угодно. И совсем не обязательно что это Санкт-Петербург. Шарик большой.

В первой статье ]]> я обоснованно показал что вероятность того что колонны были произведены в близлежащем карьере (500 метров на юг, желтый квадрат) крайне мала, не логична. Скорее всего в данную точку они попали из района обозначенного оранжевым овалом.

И перевозились колонны на судне. Вернее не так. Это совсем не обязательно могло быть судно в привычном нам понимании. То есть некая баржа. Их могли и буксировать. ]]> Буксировка груза по воде и сейчас широко практикуется ]]> . Методы буксировки бывают разные. Плавучие объекты могут тянуть на тросе (канате), могут толкать. В случае буксировки перевозимый объект желательно делать близким к нулевой плавучести чтобы минимизировать негативные факторы сноса ветром. Проще говоря корыто, на которое погрузили колонны должно быть минимально малым, насколько это возможно чтобы оно не утонуло. И совсем не обязательно это корыто должно быть деревянным. Тут важно то, что вариант с сухопутной доставкой колонн с моей точки зрения исключен. Это сложно, крайне дорого и, самое главное, на сухопутную версию ничего не указывает. Нет никаких следов укрепления грунта (мощения), выравнивания площадки, обустройства пирса и так далее. И ландшафт местности в районе нахождения колонн крайне сложен для логистики. Берег представляет собой серию уступов, в сумме горка получается не просто многоступенчатой, но и длинной. Правда это сейчас. Каким был местный ландшафт в эпоху античности никто не знает. По моей версии здесь прошли сильнейшие тектонические изменения. Следы этих катастрофических изменений я показал в ]]> первой ]]> статье. Вариант с раскладом на то, что колонны здесь с эпохи античности так же исключен. При тех следах катастрофических событий что мы фиксируем, эти колонны вряд ли бы сейчас лежали в том виде как мы видим. Их бы и поломало, и раскидало. В первых двух статьях я показал в данном месте разлом в гранитном массиве шириной в полторы сотни метров и как следствие этого разлома разбросанные по округе камни. При том что таких разломов было много, некоторые камни данной локации имеют иной паспорт что предполагает их иное месторождение и соответственно доставку в данную локацию по воздуху силой взрыва (выброса) и в некоторых случаях мощнейшими водными потоками.

В общем эти колонны сюда попали в наше историческое время (не ранее 18 века) и из другого места. Но это место где-то в относительно близкой локации. Скорее всего условную точку А нужно искать где-то в районе современного поселка ]]> Балтиец ]]> , это на берегу этого же залива, там удобная речка, сейчас представляющая собой систему озёр, на которой запросто могла быть система шлюзов со всеми вытекающими последствиями в виде генерирующей силы для станков и машин, удобной логистики (погрузка-выгрузка), системы водоснабжения, судовых доков и так далее. Поселение имеет давнюю историю, официально с середины 16 века. Там судя по всему в античность и было производство колонн и прочего камня разного формата. А в 18-19 веках оттуда вывозили всё то что хорошо сохранилось.

Вот схема с подписями, чтобы было наглядно. Серым пунктиром я обозначил предполагаемое место где шла выработка гранита данного паспорта и соответственно его обработка в формы. Судно с колоннами успело пройти по заливу порядка 3 км прежде чем по какой-то причине потеряло управление и его ветром снесло в бухту в которой эти колонны покоятся до сих пор.

Тут можно строить много предположений. Могла быть самоходная баржа которая потеряла управление. Мог быть буксируемый «прицеп», который сорвался с троса и его унесло ветром. Сие нам не узнать никогда. Единственное что можно предположить как уточнение, это то, что колонны были аккуратно выгружены. Рядышком, ровненько. То есть их берегли и планировали забрать. Судно же, судя по всему, позднее удалось эвакуировать.

Теперь самое интересное. Как планировали забрать и что для этого делали. Для наглядности и понимания сразу покажу картинки которые я выкладывал во ]]> второй статье ]]> . Очень хорошие картинки с квадрокоптера сделанные ]]> Николаем Субботиным ]]> во время экспедиции две недели назад.

]]>

]]>

Вы видите, что рядом с колоннами находятся каменные блоки, под которыми в свою очередь виднеются деревянные элементы. Сейчас я попытаюсь разъяснить что и как там появлялось. Конечно я со свечкой не стоял, я строю лишь логически обоснованную цепочку умозаключений на основе собственных знаний и опыта. Во ]]> второй ]]> статье я указал, что деревянные элементы это поддон, сделанный с целью изъятия колонн. Теперь подробно.

Первое что нужно понимать, так это то, что блоки и колонны никак не связанные события. Все думают что колонны и блоки везли на одной барже, либо их там вместе складывали, либо это руины какого-то древнего сооружения и прочее и прочее. Версий я слышал уже много. Вплоть до того, что были огромные сани на которых по льду всё это добро возили аж в Петербург. В конце статьи я напишу почему версия со льдом ошибочная. А пока к колоннам и камешкам вернемся.

Для визуализации и лучшего понимания моих мыслей в процессе повествования я буду рисовать принципиальные схемы. Сразу отмечу что версия предполагает погрузку колонн обратно на судно. В случае изъятия колонн на сушу всё было бы намного проще. Система лебёдок от ближайших деревьев и дело в шляпе. Правда потом совершенно невозможна их дальнейшая транспортировка без соотвествующей ландшафной проработки, следов которой нет от слова совсем.

Представьте себя на месте прораба или инженера, которому поручили достать колонны и погрузить на судно. Что вы будете делать? Логично предположить что вам первым делом на дне рядом с колоннами придется соорудить какой-то настил, на который вы сможете поставить подъемный кран (механизм). И такой настил на дне был обнаружен во время экспедиции. Вот схема. Оранжевым цветом я обозначил колонны на тот момент. Они еще рядышком.

Видимо замысел был следующим.

Я нарисовал поддон находящийся на дне. На нём видимо предполагалось размещение подъемных механизмов. Скорее всего два механизма, по торцам колонн. Ибо завести петлю из троса (каната) можно только с торцов. Принцип простой. Как у Архимеда. Дайте мне точку опоры и я переверну Землю. Предполагался подъем колонны, затем на освободившееся место смещалось погрузочное судно, колонна опускалась. Однако не срослось. Скорее всего одной из причин был прогиб или пролом поддона. Встал вопрос укрепления настила и было принято решение под подъемными механизмами настелить второй слой брёвен.

Однако опять не получилось. В этот раз по всей видимости проблемы возникли с подъёмным механизмом. Может балка не выдерживала, может еще что. Но, скорее всего, балка. Если мы исходим из того что подъемных механизмов было два, то можно прикинуть силу на излом. Колонны порядка 34-36 тонн, то есть на каждый рычаг по 18 тонн условно. Вылет стрелы относительно точки опоры никак не менее 3 метров, наверное даже 3,5-4 метра в реалиях был. Предполагая длину стрелы, которая возможно и видна на фото в виде длинного бревна и составляет 16 метров, можно рассчитать как усилие на противоположном конце стрелы, так и силу излома в точке опоры. Если мы условно возьмем соотношение длины плеча рычага как 1:3 (4 и 12 метров), то на противоположном плече рычага вес должен быть 6+ тонн. Вот эти самые 6 с гаком тонн на концах рычага мы и видим в виде разных каменных блоков. При этом когда стрела подъемного механизма начала гнуться и ломаться, на каком-то этапе была тщетная попытка укоротить плечи рычагов, что предполагало увеличение массы на конце плеча рычага. Это дополнительные каменные блоки другого размера.

В конце концов стало понятно что таким образом колонны поднять и погрузить на судно не получится. Стали ломать голову что делать дальше и придумали другой вариант. Кардинально другой. Вот его принципиальная схема.

Но и тут ничего не получалось. Возможно настил не выдерживал, возможно снова рычаг ломался, возможно судно не удавалось жестко закрепить и малейшее движение (осадка) судна все попытки сводила к нулю. Причин может быть много, а скорее всего все причины вместе взятые. Один малейший перекос тянул за собой всю вереницу проблем.

Тут стоит отметить то, что налицо спешная работа, без основательной подготовки. Торопились, возможно хотели втихаря, утайкой, малыми силами. Как я писал во второй статье, это действо происходило в 20 веке, скорее всего в 20-30 годы финнами или во время Великой Отечественной войны немцами.

На самом деле, если по-серьезному подходить к вопросу изъятия колонн, то лично я не вижу особых проблем. Правда понадобится основательная подготовка и металлические механизмы. Если сейчас вдруг кто-то захочет колонны достать, то он это сделает. Хоть на берег вытащить и погрузить на шаланду, хоть на судно. Да, будет не дешево, да придется проделать определенные работы как на дне, так и на берегу, но всё технически исполнимо.

Да, пока не забыл. Когда те кто понял что ни черта не получается, у них хватило ума блоки сложить кучкой у колонн, хотя один блок все-таки остался валяться примерно в десятке метров от кучи. На первом фото с квадрокоптера его видно внизу у обреза снимка. А теперь, когда я все подробно расписал и нарисовал, наложите мой рассказ на имеющиеся фото и вы поймете что я прав. Как минимум моя версия полностью соответствует тому что есть по факту. Один из рычагов при последнем варианте обломился и до сих пор его обломок торчит между колоннами. Напомню тем кто не читал вторую статью, древесина поддона достаточно свежая, хорошей сохранности. Её нельзя датировать периодом Российской империи.

Возможны иные предполагаемые варианты? Конечно возможны. И мой вариант так же может корректироваться. Например я описал вариант с двумя подъемными механизмами, но их могло быть и больше. Запросто могло быть три и даже четыре. При том что два вида блоков видимых на фото как раз имеют по три единицы примерно одного размера. Правда второго уровня поддона мы видим все же лишь два. Но среднюю часть второго уровня на каком то этапе вполне могли разобрать и пустить в ход на настил последнего варианта при закатывании сразу на судно. К сожалению этого мы уже не узнаем никогда, так и будем лишь строить предположения.

Кстати о предположениях. Я обещал рассказать почему версия со льдом ошибочна. Напомню, что я читал версии о том, что колонны и каменные блоки могли катать на санях или неких конструкциях по типу саней зимой по льду. Отвечу как местный рыбак.

1. Лёд не ровный и не однородный. Он и буграми, и с торчащими камнями, и разной толщины. В оттепели с промоинами. Ветер и течения его ломают, повсюду трещины. Часто уносит. Вспомните ежегодные эпопеи с питерскими рыбаками.

2. Торосы. Прибрежная часть до 3 км от берега обычно чрезвычайно торосистая. Локально и в отдельные годы полностью не проходимая ничем. Ни людьми, ни техникой. Даже сейчас.

3. Если выпадет снег, даже рыбацкий ящик на лыжах тащить крайне трудно. Особенно когда снег подтает и под ним вода. Или наоборот, выпавший снег своей массой выдавит через трещины воду которая скапливается под снегом. Передвижение на технике (снегоход, мотособака, сани) в таком случае практически невозможно, пешком крайне затруднительно.

4. в поземку снег надувает барханами как песок в пустыне. Локально запросто может быть толщиной более полуметра. Так же малопроходимо.

5. даже если снег выпал тонким слоем, свеженький, то пока он не спрессуется и не сцепится с поверхность льда, то точки опоры нет от слова совсем. Очень скользко. Вы даже ребенка на санках тащить не сможете. У всех питерских рыбаков, тех кто ходит далеко по Финскому заливу (корюшатники), имеется специальная обувь. Раньше это были специальной формы галоши на валенки. Сейчас сапоги с подошвой из специального состава и определенного протектора. А так же специальные накладки с шипами, так называемые ледоступы.

Следующее. Так же сейчас много идет разговоров о том, что древесина может быть более старой. Приводится в пример и морёный дуб, и Венеция (сибирская лиственница) и прочие примеры археологических находок. Тут так же нужно понимать что есть что и отделять мух от котлет. Древесина может долго сохраняться в среде с малым количеством кислорода. То есть должен быть некий консервант. Консервантом может быть лишь то, что исключает или снижает количество растворенного в воде кислорода. Например глина, выступающая гидроизолятором, или ил и торф которые активно пожирают свободный кислород. Там где лежат колонны нет ни глины, ни ила, ни торфа. Только песок. Песок хорошо пропускает воду, а вместе с ней и кислород. В данной локации нет условий для длительного сохранения древесины. При том что древесина в данном случае это обычная хвоя, как известно не отличающаяся особой стойкостью к гниению. Раз уж отвлекся на древесину, еще кое что скажу. Древесина бывает разной. Как по плотности и твердости, так и по химическому составу. Кроме того, разные породы дерева имеют разный электрический заряд. Древесина в воде гниет любая, но различные особенности могут уменьшать или увеличивать срок. Некоторые породы дерева при определенных условиях дубеют, кальцинируются. Всем известный пример с морёным дубом. Если дуб положить в воду и засыпать песком, да потолще, а лучше глиной или илом, то он каменеет. Но нужны многие годы. Сейчас в промышленных условиях этот процесс сокращен до дней путем нагрева, сушки, обработки паром и химикатами. При этом мало кто знает что ряд пород дерева в некоторых условиях по характеристикам превосходит мореный дуб. Например всем нам хорошо известная осина. Она очень мягкая, особенно верхушка дерева, при этом в естественных условиях гниет очень быстро, по-этому старых и толстых деревьев в лесу вы не найдете. Но, если дерево намочить, оно сильно разбухает, а при сушке сильно ссыхается. При этом имеется факт накопления. То есть каждый цикл разбухания и последующего усыхания будет плясать от последнего цикла с прогрессией к уплотнению. Так вот, после трёх таких циклов осина уже твёрже дуба. А после 10 циклов вы в неё даже гвоздь не забьёте. Самое интересное то, что осина не имеет предела сжатия. Даже после многих циклов сушки сохраняет способность к усыханию. Правда этот процесс крайне замедлен. При этом если окажется влажная среда, то будет так же впитывать влагу и разбухать. Даже покрытая лаком или воском. Ибо с годами лак, воск и прочие покрытия теряют свои свойства и увеличивают гигроскопичность. В общем со временем изделие из осины обязательно растрескается. Кстати, осина имеет отрицательный заряд и по-этому не дружит с хвоей. Вместе они не растут, осина угнетает хвою. А те ёлки что умудряются расти, имеют ветви в сторону от осины. Чёта Остапа понесло. Хватит. Да, у других пород дерева свои «тараканы».

И последнее. Справа и слева от колонн имеется песчаная «отмель». Кое кто пытается это связать каким-то образом с руинами прошлых лет. Типа под песком что-то погребено. А колонны с блоками это лишь верхушка айсберга.

]]>

Нет. Это не верхушка айсберга. Тут нет ничего необычного. У любого берега на некотором расстоянии от уреза воды есть такой намыв из песка и гальки. Образуется он придонным обратным течением при большой волне в берег. То что у колонн нет такого намыва обусловлено только тем, что сами колонны были как дамба и сдерживали как нагонное поверхностное течение, так и обратное придонное. А справа и слева этот намыв заканчивается причинами иного характера. Это рельеф дна (глубина), геометрия береговой линии, каменные гряды, заливчик впадающего ручья и пр..

Тепеь всё. Свои мысли по теме возможной принадлежности и транспортировке колонн я изложил. Равно как и наиболее вероятную причинно-следственную цепочку событийного характера. Всем спасибо за чтение.

Добавлено 20.09.2020. В данный момент происходит процесс изъятия колонн. Блоки уже вытащены на берег, в скором времени вытащат и колонны. Планируется создание ]]> музея в Выборге ]]> где колонны станут одним из экспонатов. Хорошо это или плохо, я не берусь судить. Могу лишь предположить, что маленький песчаный пляж, который был жемчуженой залива, перестанет быть этой самой жемчужиной, если вообще останется.

Источник