- Корона Российской Империи – наша национальная Святыня

- Православные, покаемся, что не сохранили своего Царя, помолимся Богу о нем.

- Венцы и короны Российских правителей

- Венцы и короны: что носили русские правители

- Материалы по теме

- А вот ещё:

- Главный русский напиток: Кто придумал квас?

- Кто придумал квас?

- Кто пил квас и почему так много?

- Древний оберег и связь с патриотизмом

- «Вульгарный» напиток

Корона Российской Империи – наша национальная Святыня

Для многих сейчас слова Монарх, корона, Российская Империя звучат архаично. Куда привычнее видеть непокрытые головы руководителей. Но корону просто так и не наденешь. Даже если захочешь. Это не шапка и не головной убор.

Большая Императорская Корона Российской Империи создана ко дню коронации Екатерины Второй. Это самая большая и самая дорогая корона в мире. Именно сияние короны на главе Императора — становится нимбом, видимым любым человеком. Ведь Православный Царь по канонам нашей веры — это живая икона.

Православный Царь фигура мистическая. Он стоит между мирами — вышним и нижним. Большая Императорская Корона Российской Империи — венчала головы наших Императоров, Помазанников Божиих. Она была символом наших побед, соборной силы всех православных христиан.

Вдумайтесь, русский Царь, был земным защитником всех православных, живущих на земле. Поэтому его корона была столь велика и прекрасна, как велика и прекрасна задача русского Царя, объединить и защитить всех православных. Русский Царь в короне это символ взаимодействия миров. От Господа Иисуса Христа Российский Самодержец получил право через Помазание и Венчание на Царство, править Его православным народом.

Корона Российской Империи после гибели нашего Государя рассматривалась только как произведение ювелирного искусства. А ведь она наша Святыня. Она венчала главы наших Царей, когда мы были все вместе и друг за друга — единой соборной личностью. Именно она символ нашей соборной силы, богатства и могущества русского народа, когда он объединен в своем Царе. Ведь Царь в Короне и со Скипетром и Державой в руках — это власть Богом данная и подчинение ему должно быть осознанным, если ты православный.

Самодержавие — Богом данная власть, Дух Святый почивает на Помазаннике Божием. Это знали наши предки. Сияние драгоценных камней Короны — сияние русской силы и интеллектуальности, объединенной и воплощенной в Государе.

На Иконе Пресвятой Богородицы «Державная» явленной в с. Коломенское 2 марта 1917г. Русскому народу вслед за сошествием Царя Николая Второго с престола российского, Пресвятая Владычица была так же в Короне и с признаками Царской власти Скипетром и Державой.

Государь — это человек, который по промыслу Божиему устраивает жизнь православного Царства на земле. Вот с каким благоговением мы должны относиться к своему Государю и венчающей Его главу Большой Императорской короне.

В Таинстве Венчания на Царство происходит бракосочетание Помазанника Божия — Царя и Соборной личности, имя которой Россия. С этого мгновения Он невидимыми духовными нитями связывается с каждым своим подданным. Корона — величие духовной мощи нашего народа и сияет на Его главе. Но как к Царице Небесной Пресвятой Богородице «Державная», явленной нам в Короне, мы все притекаем, когда молимся о благоустроении в нашей стране, так и Короне Российской Империи нужно поклониться всем православным, кто ждет своего Царя, помазанника Божия. Ведь именно она будет возложена на Его голову.

Состояние рассеянности народа, его одиночества и ненужности, характеризуется тем, что во главе народа стоят люди, с ним никак не связанные.

Православные, покаемся, что не сохранили своего Царя, помолимся Богу о нем.

Научим наших детей православным молитвам, почитаем с ними Святое Евангелие, поможем им причаститься святых Христовых Тайн, расскажем о нашем Царе — Искупителе.

Расскажем им о нашей русской Святыне — Короне Российской Империи — символе нашей соборной силы, мощи и возрождения.

Пусть в душах наших детей будет живая вера и надежда, что они будут служить, как и наши великие предки, Богу, Царю и Отечеству.

Моли, Россия Бога о Царе.

Венцы и короны Российских правителей

Самая знаменитая из всех царственных головных уборов Русских царей является Шапка Мономаха. Она находится в Оружейной палате; этой шапкой венчались на престол все русские цари и князья вплоть до Федора Алексеевича.

Шапка Мономаха. Конец 13 — начало 14 века . Золото, серебро, драгоценные камни, жемчуг,мех, скань, зернь, литье, чеканка, гравировка . Высота 18,6 см; окружность 61 см. Оружейная палата . Москва

Что интересно: четко установлен факт: никакого отношения ни к Византии, ни к XI веку она не имеет! Шапка была изготовлена в Средней Азии, в Бухаре, в первой половине XIV века, спустя 200 лет после смерти Владимира Мономаха. Оказалось также, что никакой связи головного убора с Мономахом вплоть до начала XVI века не отмечалось; а московские князья, оставляя ее своим наследникам, вели речь о «золотой шапке». Доказано также, что первым ее владельцем был Иван Калита. И шапка, и конская упряжь («золотая лошадиная снасть») были подарены Ивану Калите его современником — золотоордынским Узбек-ханом. Так что никак этот венец не мог принадлежать князю Владимиру Мономаху (ок. 960 — 15 июля 1015). По такому — же подобию изготавливаются и другие шапки — венцы.

Шапка Казанская. Середина 16 века. Золото, драгоценные камни, мех; литье, чеканка, резьба, чернь.

Шапка Казанская — золотой филигранный венец, изготовленный, приблизительно в 1553 году, для Ивана Грозного сразу после покорения и присоединения Казанского ханства к Русскому государству и упрочения титула Казанского царя. Точных сведений о том, когда и кем был изготовлен венец, нет. Существует версия, что её изготовили ювелиры покорённого ханства.

Венец «Большой наряд». Астраханская шапка. 1627г .

Золото, драгоценные камни, жемчуг, мех, литье, чеканка, гравировка, резьба, канфарение . Высота 30,2 см. окружность 66,5 см. Оружейная палата. Москва. Принадлежал Царю Михаилу Романову. Работа Мастерских Московского Кремля.

Астраханской же шапкой она названа потому, что к правлению 1-го Царя из династии Романовых Михаила Федоровича было закончено покорение Астраханского ханства и водружение креста по обоим берегам Волги, и выход к Каспийскому морю. И так же, этот венец присутствует на гербе Астрахани.

Как известно, после смерти царя Алексея Михайловича на престол посадили малолетних Ивана и Петра, для них в мастерских Кремля были изготовлены личные венцы.

Шапка Алтабасная. (Сибирская). 1684 г. Ткань, парча, золото, драгоценные камни, жемчуг, мех, литье, чеканка, резьба, эмаль, канфарение. Оружейная палата. Москва. Принадлежала царю Ивану Алексеевичу. Работа Мастерских Московского Кремля

Далее идут императорские короны. Одна из первых императорских корон была корона, которой царь Петр I короновал Екатерину I. Но от нее остался один каркас, т.к. последующие поколения использовали бриллианты для своих нужд.

Корона российской императрицы Анны Иоанновны — драгоценный венец, изготовленный в Петербурге в 1730-1731 годах, предположительно мастером Готлибом Вильгельмом Данкелем.

Около двух с половиной тысяч искусно подобранных по величи не алмазов, рубинов и турмалинов вмонтировано в серебряный остов короны. Большинство из них ранее украшали корону императрицы Екатерины I, так же как и помещённый под алмазным крестом неправильной формы тёмно-красный турмалин. Он был куплен в 1676 году у китайского богдыхана по указу царя Алексея Михайловича и впоследствии украшал поочерёдно несколько монарших венцов. Вес этого уникума сто граммов.

И наконец, ценнейший экспонат Алмазного фонда:

Большая Императорская Корона России.

Большая императорская корона Российской империи изготовлена для коронации в 1762 году известными ювелирами Георгом-Фридрихом Экартом, который был автором эскизов и каркаса, а также руководил работой и Жереми (Иеремией: в России его величали Еремеем Петровичем) Позье, который занимался подбором камней. Работа осуществлялась по специальному заказу Екатерины II. Знаменитым мастерам было поставлено лишь одно условие — корона должна была весить не более 5 фунтов (2 килограмма).

Ювелирное чудо было создано всего за два месяца. Это была самая знаменитая корона Российской Империи до заката монархии олицетворявшей верховную власть в России.

После октябрьской революции полуразрушенное и разорённое бандами «большевиков» молодое коммунистическое государство советов рабочих и крестьян нуждалось в финансах. Правительство искало займы и обратилось к Майклу Коллинсу, министру финансов Ирландии. Королевские драгоценности использовались в качестве имущественного залога советской республики при займе в 25000 долларов. Передача ценностей и денег осуществлялась в Нью-Йорке, между руководителем «советского бюро» — советским послом в Америке, Ладвигом Мартенсом, и ирландским послом в США, Гарри Боландом. После возвращения в Ирландию Боланд хранил драгоценности в доме своей матери — Кэтлин Боланд О’Донован , проживавшей в Дублине. Весь период ирландской войны за независимость драгоценности хранились у матери Боланда. Госпожа Боланд О’Донован передала драгоценности России правительству Ирландской республики в лице Имона де Валера только в 1938г, которые хранились в сейфах правительственных зданий и о которых на время забыли.

В 1948 году, ценности были обнаружены и по решению нового правительства Ирландии, во главе с Джоном А. Костелло, принималось решение о продаже залоговых королевских драгоценностей России на публичном аукционе в Лондоне. Однако, после консультаций относительно правового статуса залоговых ценностей и переговоров с советским послом, решение о продаже было отменено. Ценности должны были быть возвращены в Советский Союз в обмен на сумму 25000 долларов, первоначально выданную взаймы в 1920г. Драгоценности возвратились в Москву в 1950г.

Этой короной короновались на царство все последующие после Екатерины II императоры России.

Малая императорская корона Российской империи — одна из императорских регалий. Малая корона создана ювелиром Зефтигеном к коронации императрицы Марии Александровны, супруги Александра Второго в 1856 году.

Диадема. 1810г. Золото, серебро, розовый бриллиант, мелкие бриллианты. Москва.

Скорее всего она принадлежала Елизавете Александровне, жене Александра I.

Источник

Венцы и короны: что носили русские правители

В допетровской России самодержцев короновали особыми венцами, самой знаменитой из которых была всем известная «шапка Мономаха».

Есть легенда, что в XII веке византийский император Константин прислал ее и другие регалии на золотом блюде киевскому великому князю Владимиру Мономаху, от которого через много поколений этот венец перешел к московским царям. Правда, есть версия, что шапка — дар Узбек-хана Юрию Даниловичу или Ивану Калите, которым он покровительствовал.

Шапка могла быть изготовлена по их заказу восточными мастерами. Установлено, что впервые шапкой Мономаха был в 1498 году венчан на царство внук Ивана III, Дмитрий, которому так и не суждено было стать монархом. Первоначально шапка Мономаха была украшена жемчужными и золотыми подвесками, позже ее опушили темным собольим мехом и увенчали золотым гравированным навершием с крестом.

Высота шапки с крестом около 25 сантиметров, ее диаметр — примерно 20 сантиметров. На золоте красуются 43 драгоценных камня: рубины, сапфиры, изумруды, жемчуг.. Вес шапки – 993, 66 гр. В общем-то, не так тяжела шапка Мономаха.

Запасной головной убор русских монархов (Казанская). Шапка была изготовлена примерно в 1553 году для Ивана Грозного сразу после покорения и присоединения Казанского ханства к Русскому государству и упрочения титула Казанского царя.

Есть версия, что её изготовили ювелиры покоренного ханства. В ее производстве использовались золото, серебро, рубины, изумруды, жемчуг, мех. Венчает шапку жёлтый сапфир в 90 каратов. Кстати, в современном гербе Казани именно этот головной убор венчает щит.

Астраханская шапка. Она же – венец «Большой наряд». Была изготовлена в 1627 году специально для царя Михаила Романова. Астраханской же шапкой она названа в честь покорения Астраханского ханства.

Шапка украшена 177 камушками и жемчужинами. Сегодня эта корона венчает герб Астрахани. Сапфиров (яхонт лазоревый) — 24, изумрудов — 37, рубинов (яхонт червчатый) — 19, алмазов – 35, красная шпинель(лал) – 9, жемчуг (зерно гурмицкое) — 6

«ШАПКА АЛТАБАСНАЯ» («венец Сибирский»). Изготовлена в 1684 году, для царя Ивана Алексеевича, после покорения и присоединения к России Сибирского ханства

Бриллиантовая корона царя Ивана V Алексеевича — драгоценный венец, бывшая царская регалия, которая хранится в Оружейной палате Московского кремля. Это одна из двух корон, которые были изготовлены около 1687 г. русскими мастерами Оружейной Палаты для Больших Нарядов братьев-соправителей. Эта корона принадлежала царю Ивану V Алексеевичу.

Поскольку в 1682 году на престоле России оказались сразу два монарха — Иван V и Петр I Алексеевичи, оба царя имели собственные «Большие Наряды», и комплексы уже существующих регалий были разделены между ними.

Поскольку в таком случае оригинальная Шапка Мономаха досталась старшему, Ивану V, то для коронации Петра I спешно изготовили венец, частично воспроизводивший оригинал.

Поскольку для обоих царей впоследствии были сделаны значительно более богатые бриллиантовые короны («Первого наряда»), то сделанный в 1682 году венец был отнесён к «Второму наряду», откуда и его название.

корона Екатерины I

Настоящие короны, на европейский лад, в нашей стране появились во времена Петра I, когда в 1724 году была создана первая подобная корона для коронации супруги императора, будущей императрицы Екатерины I.

Впоследствии эта корона несколько раз переделывалась в соответствии со вкусами и требованиями новых императоров и императриц, пока в 1762 году специально для коронации Екатерины II не была изготовлена там самая, Большая императорская корона

корона Анны Иоанновны

Корона российской императрицы Анны Иоанновны — «драгоценный венец, изготовленный в Петербурге в 1730—1731 годах, предположительно мастером Готлибом Вильгельмом Данкелем. Около двух с половиной тысяч искусно подобранных по величине алмазов, рубинов и турмалинов вмонтировано в серебряный остов короны.

Большинство из них ранее украшали корону императрицы Екатерины I, так же как и помещённый под алмазным крестом неправильной формы тёмно-красный турмалин. Он был куплен в 1676 году у китайского богдыхана по указу царя Алексея Михайловича и впоследствии украшал поочерёдно несколько монарших венцов. Вес этого уникума сто граммов.

А теперь про Корону Российской империи

Перед мастерами было поставлено одно условие, что головной убор не должен быть тяжелее двух килограммов. С такой задачей Позье и Экарт успешно справились, так как вес готового изделия составил 1993,8 грамм.

Не смотря на всю сложность изделия, корона российской империи была создана за сравнительно короткий срок – за два месяца. Интересно, что форма была выбрана в духе восточных традиций. Корона состоит из двух серебряных полушарий, которые должны были символизировать соединение Востока и Запада.

Лавровая ветвь в нижней части является символом славы, а дубовые листья и желуди показывали крепость и прочность власти. Если говорить о размерах, то можно отметить, что высота короны составляет 27,5 см., а длина нижней окружности короны составляет 64 см.

В это ювелирное изделие было вставлено более пяти тысяч драгоценных камней. Среди них было 4936 ограненных алмазов. Общий вес этих бриллиантов составил 2858 карат. Помимо бриллиантов использовался жемчуг – для того, чтобы подчеркнуть красоту бриллиантового кружева, было вставлено в два ряда 75 крупных матовых жемчужин.

Из драгоценных металлов для изготовления короны примялось серебро и золото. Венчает корону редкий драгоценный камень – благородная шпинель, красного цвета. Вес камня составляет 398,72 карата.

Интересно, что после императрицы Екатерины II большой короной российской империи проводились коронации Павла I, Александра I, Николая I, Александра II, Александра III и Николая II. Источник: ]]> https://fishki.net/1490625-korony-rossijskoj-imper. ]]> © Fishki.net

Предположительно была изготовлена русскими мастерами по повелению российского императора Павла I при принятии им титула великого магистра Мальтийского ордена, либо привезена госпитальерами с Мальты. Корона представляет собой позолоченный серебряный венец. Восемь дуг поддерживают яблоко, увенчанное мальтийским крестом, покрытым белой эмалью.

Малая императорская корона Российской империи — одна из императорских регалий. Малая корона создана ювелиром Зефтигеном к коронации императрицы Марии Александровны, супруги Александра Второго в 1856 году.

Материалы по теме

А вот ещё:

Главный русский напиток: Кто придумал квас?

Вы даже не «»можете представить, сколько разновидностей кваса придумали. Сладкий, кислый, мятный, с изюмом, яблочный, грушевый, медовый, с перцем, с хреном, густой квас, солдатский квас… Правда, на это у них было как минимум десять веков.

К началу XIX века существовало свыше тысячи рецептов. Квас — напиток на основе брожения из муки и солода или ржаного хлеба — стал, если хотите, чем-то вроде национальной скрепы, а однажды и частью большой политики. Но обо всем по порядку.

Кто придумал квас?

Когда главный холодный русский напиток появился в России неизвестно. Возможно, его придумали даже не русские. Что-то, напоминающее квас, готовили в Древней Греции и в Древнем Египте. В V веке до н. э. Геродот рассказывал о напитке под названием «зифос»: его делали путем замачивания хлебных корок, в результате брожения получалось нечто похожее на квас.

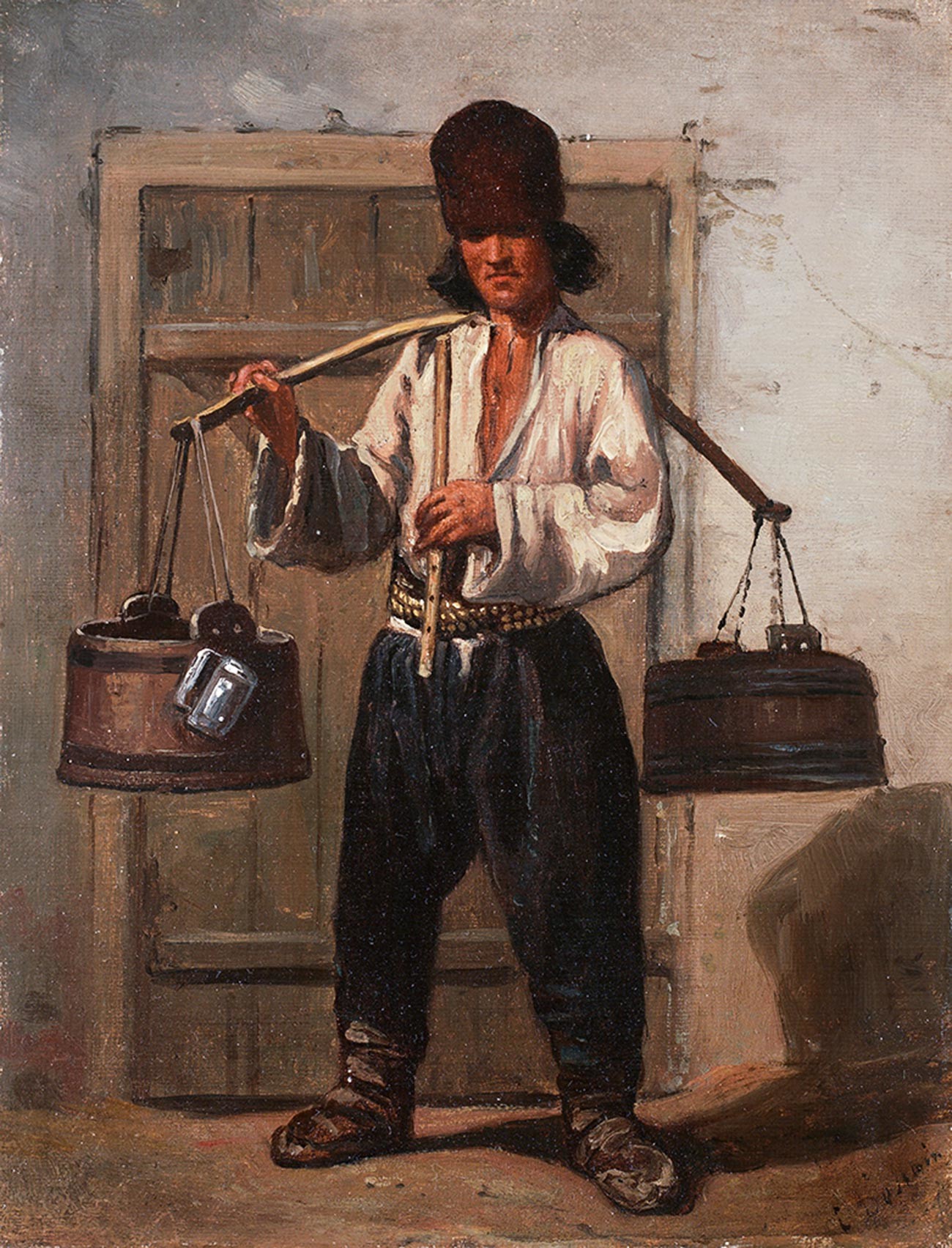

«Квасник» — Владимир Маковский

По всей видимости, квас готовили везде, но из-за сочетания нескольких факторов — всегда доступное сырье, плюс погодные условия — прижился он именно здесь. Первое письменное упоминания его относят к летописи 996 года: новообращенных христиан по указу князя Владимира угощали «пищей, медом и квасом». Со временем, в других государствах напитки подобного рода во что-то эволюционировали (например, в пиво), а квас так и остался русским «изобретением». Но «национализация» кваса начала все самое интересное.

Кто пил квас и почему так много?

Квас пили буквально все: крестьяне, солдаты, врачи, монахи, цари. Его умели готовить в каждой семье по фамильному рецепту — отсюда и столько вариаций кваса. Примерно так варят борщ: общие правила одинаковые, но каждый готовит со своими нюансами. Тем более, поле для экспериментов широкое: различие могло состоять как в количествах и сортах исходных материалов, так и в деталях самой техники.

Например, для приготовления затора (хлеб или мука, разведенный водой и оставленный для брожения) брали и холодную, и горячую воду — и от того зависел результат. Или меняли время пребывания затора в печи или в чанах. Наконец, бочки, где квас должен был бродить, могли сдабривать сахаром, хмелем, мятой, изюмом, медом и т.д.

Продажа кваса — Василий Калистов

На Руси квас был каждодневным напитком, каким теперь является чай. «Квас, как хлеб, никогда не надоест» — гласит русская пословица. Раньше его считали полноценной едой, поэтому говорили, что квас не пьют, его «едят». В голодные времена за счет него выживали, его брали в поле и на другую тяжелую работу. Хотя он и был таким же жидким как сейчас, но давал чувство насыщения. А еще служил основой для десятков разных блюд: от окрошки (фактически салат, залитый квасом) до тюря с зеленым луком (суп из хлебных корок).

С XII века квас начали различать варианты кваса: кислого слабоалкогольного и сильно опьяняющего напитка. Второй называли «творенным», то есть сваренным, а не произвольно закисшим. Если квас не варить, то естественное кисломолочное брожение останавливает спиртовое и тогда его крепость не превышает 1-2%, но «твореный» квас можно было бы сравнить по крепости с вином. Поэтому квас любили еще и за его качество превратиться в алкоголь.

Домашний мятный квас

Появилась отдельная профессия — квасник. Каждый квасник специализировался на определенном сорте и именовались по его названию (яблочный квасник, ячневый квасник и т.д.). Работали они каждый в своем районе, а выход за его пределы в «чужой» район был чреват неприятностями: квасники ревностно делили территорию и так решали вопрос высокой конкуренции.

Наконец, есть и еще одна версия дикой популярности кваса. «Причина этого проста: был недостаток чистой питьевой воды. И чем гуще страна населена, тем острее становился этот вопрос, вызывавший эпидемии и массовые желудочные заболевания в прошлом. Напиток же, подвергшийся брожению (как, к примеру, квас или сидр), был практически безопасен с санитарной точки зрения», — говорит историк русской кухни Павел Сюткин.

Древний оберег и связь с патриотизмом

Но не только спасение от эпидемий видели в квасе. Им так увлекались, что квас приобрел священные и мистические свойства, и стал оберегом. Девушки поливали им полки в бане во время обряда мытья перед свадьбой (а остаток должны были выпить), а мужчины — «тушили» им пожары, вызванные молнией, так как считали, что с таким «божьим гневом» справится только квас или молоко. По одной версии, в такой пожар бросали обруч с квасной бочки, чтобы огонь такого пожара не шел дальше. По другой, тушили пожар непосредственно квасом.

Продавец русского кваса — Эмиль Франсуа Дессен

При дворе квас тоже верили, но с точки зрения феноменальной пользы для здоровья. «Квас» родственен древнерусскому слову «кислый» — и молочная кислота благоприятно влияла на организм. Квас любил полководец Александр Суворов и царь Петр I — последний пил его каждый день. Разжалованный в шуты князь Михаил Голицын и вовсе был прозван «квасником» — он был обязан подносить напиток императрице Анне Иоанновне.

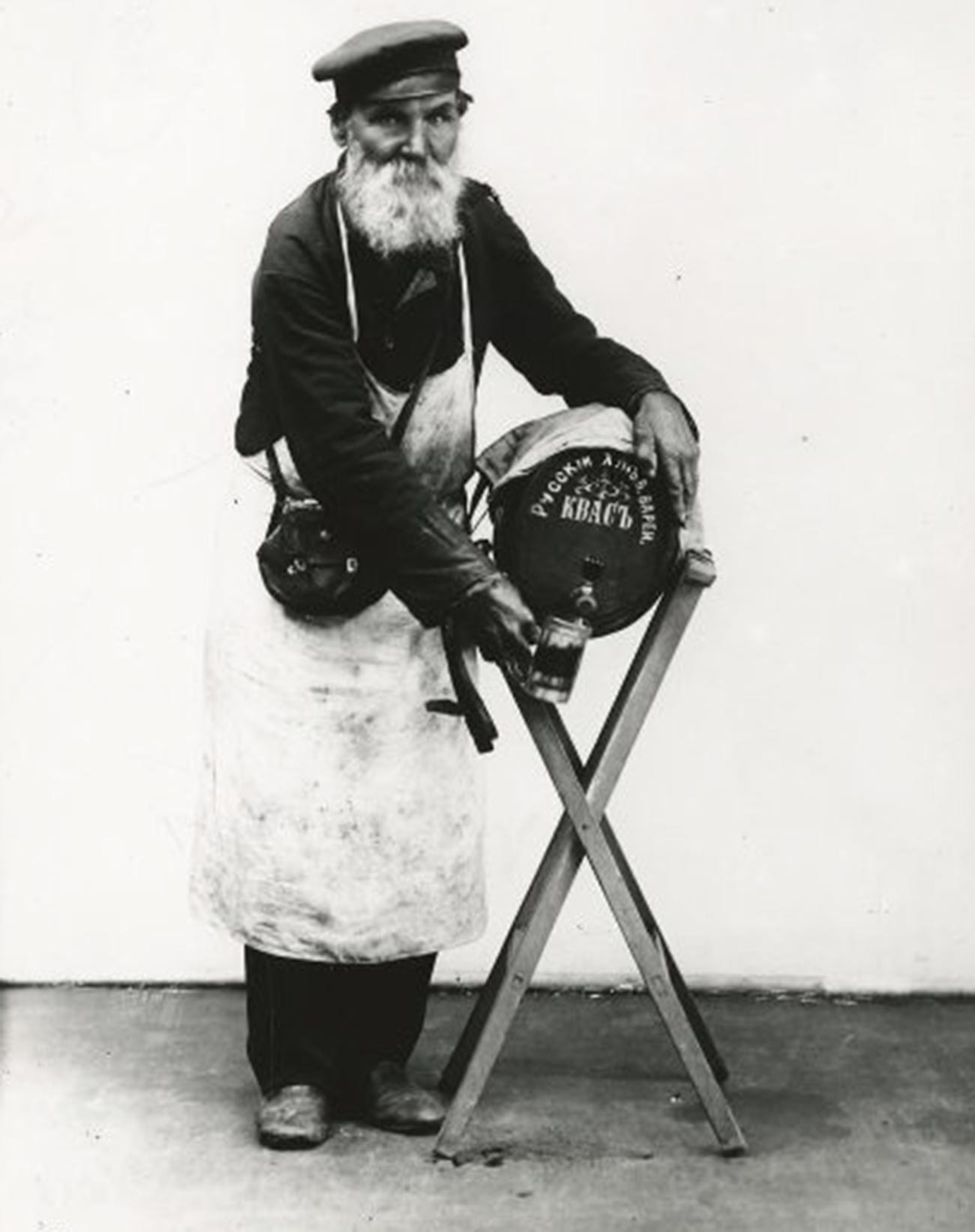

Продавец кваса — Карл Булла

И совсем невероятная слава пришла к квасу после войны с Наполеоном в 1812 году. Русская знать начала демонстрировать свой патриотизм… да, через квас. «В срочном порядке квасом заменили шампанское — его разливали в хрустальные бокалы и подавали на балах», — говорит Павел Сюткин. Со временем появились и те, кто решил поиронизировать над таким показным, официальным русофильством. Так было придумано выражение «квасной патриотизм».

Автором считается князь Вяземский, литературный критик и близкий друг Александра Пушкина, который в «Письмах из Парижа» (1827) пустился в такие рассуждения: «Многие признают за патриотизм безусловную похвалу всему, что свое. Тюрго называл это лакейским патриотизмом, du patriotisme d’antichambre. У нас можно бы его назвать квасным патриотизмом».

«Вульгарный» напиток

Бочка с квасом — Харрисон Форман

Позиции кваса пошатнулись во второй половине XIX века, на верхах: квас и подобные кислые вкусы начали уходить из аристократического обихода и были записаны в так называемую «вульгарную» диету. Хотя по-прежнему он ценился в мелкочиновной, купеческой, мещанской и крестьянской среде.

О чем напоминал и лейб-медик Екатерины II в 1807 году: «Старейший из лейб-медиков доктор Рожерсон, бывший любимый лейб-медик великой Екатерины, находит, что кислая капуста, соленые огурцы и квас в гигиеническом отношении чрезвычайно полезны для нашего петербургского простонародья и предохраняют его от разных болезней, которые бы в нем развиться могли от влияния климата и неумеренного во всех случаях образа жизни».

Квас. На улице Горького — Николай Паламодов

В середине века началась индустриализация, и квас стали варить реже даже в обычных домах. Желая сохранить наследие, Российское общество охранения народного здоровья взяло покровительство над напитком и его производство начали открывать при госпиталях. Госпитальный квас уже целый век к тому моменту входил в обязательное довольствие армии, флота и заключенных. Где стоял полк, там должен был быть лазарет, а где был лазарет — был и ледник с квасом. Если кваса не хватало, об этом докладывали высшему руководству, с требованием немедленно выделить деньги на закупку солода.

Но последний «оплот» кваса рухнул, когда в 1905 году в полковых лазаретах и госпиталях его заменили на чай. Все из-за того, что квас гораздо труднее готовить и хранить в походах. С тех пор квас перестал быть неотъемлемым напитком русских людей и стал просто любимым. В советское время его начали наливать на разлив уже не из деревянных, а металлических желтых бочек, которые стояли по городу с наступлением жары и до осени.

Томас Тейлор Хэммонд

В постсоветской России началась бутылочная продажа кваса, его теперь можно купить в каждом магазине. Традиционные желтые бочки, кстати, до сих пор существуют. Квас в них стандартизированный и не может больше похвастаться разнообразием вкусовых оттенков, но и у такого «обычного» кваса есть свои фанаты.

Источник