- Вертикальный ветрогенератор своими руками

- С чего все начиналось

- Ниже наглядные картинки для понимания принципа роботы данного ротора

- Схема разметки координат лопастей

- Изготовление лопастей.

- Изготовление генератора.

- Электроника

- Установка ветрогенератора.

- Схема вертикально-осевой ветровой роторной турбины (ВРТБ)

- Ветроэнергетический агрегат болотова

Вертикальный ветрогенератор своими руками

С чего все начиналось

Поэтому было решено построить ветрогенератор чтобы использовать еще и энергию ветра. Сначала было желание построить парусный ветрогенератор. Такой тип ветрогенераторов очень понравился, и после некоторого времени проведенного в интернете в голове и на компьютере накопилось много материалов по этим ветрогенераторам.Но строить парусный ветрогенератор довольно затратное дело, так-как такие ветрогенераторы маленькие не строят и диаметр винта для ветрогенератора такого типа должен быть как минимум метров пять.

Большой ветрогенератор не было возможности потянуть, но все-таки очень хотелось попробовать сделать ветрогенератор, хотя бы небольшой мощности, для зарядки аккумулятора. Горизонтальный пропеллерный ветрогенератор сразу отпал так-как они шумные, есть сложности с изготовлением токосьемных колец и защитой ветрогенератора от сильного ветра, а так-же трудно изготовить правильные лопасти.

Хотелось чего-то простого и тихоходного, посмотрев некоторые видеоролики в интернете очень понравились вертикальные ветрогенераторы типа Савониус. По сути это аналоги разрезанной бочки, половинки которой раздвинуты в противоположные стороны. В поисках информации нашел более продвинутый вид этих ветрогенераторов — ротор Угринского. Обычные Савониусы имеют очень маленький КИЭВ ( коэффициент использования энергии ветра), он обычно всего 10-20%, а ротор Угринского имеет более высокий КИЭВ за счет использования отражённой от лопастей энергии ветра.

Ниже наглядные картинки для понимания принципа роботы данного ротора

Схема разметки координат лопастей

КИЭВ ротора Угринского заявлен аш до 46% , а значит он не уступает горизонтальным ветрогенераторам. Ну а практика покажет что и как.

Изготовление лопастей.

Материалы для ротора выбраны самые простые и дешовые. Лопасти сделаны из алюминиевого листа толщиной 0,5мм. Из фанеры толщиной 10мм вырезаны три круга. Круги были расчерчены по рисунку выше и были сделаны бороздки глубиной 3 мм для вставки лопастей. Крепление лопастей сделано на маленьких уголочках и стянуто на болтики. Дополнительно для прочности всей сборки фанерные диски стянуты шпильками по краям и в центре, получилось очень жёстко и прочно.

Размер получившегося ротора 75*160см, на материалы ротора потрачено примерно 3600 рублей.

Изготовление генератора.

В поисках информации на форумах оказалось многие люди делают генераторы сами и в этом нет ничего сложного. Решение было принято в пользу самодельного генератора на постоянных магнитах. За основу была взята классическая конструкция аксиального генератора на постоянных магнитах, сделанная на автомобильной ступице.

Первым делом были заказаны неодимовые магниты шайбы для этого генератора в количестве 32 шт размером 10*30мм. Пока шли магниты изготавливались другие детали генератора. Вычислив все размеры статора под ротор, который собран из двух тормозных дисков от автомобиля ВАЗ на ступице заднего колеса, были намотаны катушки.

Для намотки катушек сделан простенький ручной станочек. Количество катушек 12 по три на фазу, так-как генератор трехфазный. На дисках ротора будет по 16 магнитов, это соотношение 4/3 вместо 2/3, так генератор получится тихоходнее и мощнее.

Для намотки катушек сделан простой станочек.

На бумаге размечены места расположения катушек статора.

Для заливки статора смолой изготовлена форма из фанеры. Перед заливкой все катушки были спаяны в звезду, а провода выведены наружу по прорезанным канальцам.

Катушки статора перед заливкой.

Свеже залитый статор, перед заливкой на дно был постелен кружок из стеклосетки, и после укладки катушек и заливкой эпоксидной смолой поверх них был уложен второй кружок, это для дополнительной прочности. В смолу добавлен тальк для крепкости, от этого она белая.

Так-же смолой залиты и магниты на дисках.

А вот уже собранный генератор, основа тоже из фанеры.

После изготовления генератор сразу был покручен руками на предмет вольт-амперной характеристики. К нему был подключен мотоциклетный аккумулятор 12 вольт. К генератору была приделана ручка и смотря на секундную стрелку и вращая генератор были получены некоторые данные. На аккумулятор при 120 об/м получилось 15 вольт 3,5А, быстрее раскрутить рукой не позволяет сильное сопротивление генератора. Максимум в холостую на 240 об/м 43 вольта.

Электроника

Для генератора был собран диодный мост, который был упакован в корпус, а на корпусе были смонтированы два прибора это вольтметр и амперметр. Так-же знакомый электронщик спаял простенький контроллер для него. Принцип контроллера прост, при полном заряде аккумуляторов контроллер подключает дополнительную нагрузку, которая съедает все излишки энергии чтобы аккумуляторы не перезарядились.

Первый контроллер спаянный знакомым не совсем устраивал, по этому был спаян более надежный программный контроллер.

Установка ветрогенератора.

Для ветрогенератора был сделан мощный каркас из деревянных брусков 10*5 см. Для надежности опорные бруски были вкопаны в землю на 50 см, а так-же вся конструкция была дополнительно усилена растяжками, которые привязывались к уголкам вбитым в землю. Такая конструкция очень практична и быстро устанавливается, а так-же в изготовлении проще чем сварная. Поэтому было принято решение строить из дерева, а металл дорого и сварку некуда включать пока.

Вот уже готовый ветрогенератор.На этом фото привод генератора прямой, но в последствии был сделан мультипликатор для поднятия оборотов генератора.

Привод генератора ременной, передаточное соотношение можно менять заменой шкивов.

В последствии генератор был соединен с ротором через мультипликатор. В общем итоге ветрогенератор выдает 50 ватт на ветру 7-8 м/с, зарядка начинается на ветру 5 м/с, хотя начинает вращаться на ветре 2-3 м/с, но обороты слишком маленькие для зарядки аккумулятора.

В будущем планируется поднять ветрогенератор по выше и переработать некоторые узлы установки, а тск-же возможно изготовление нового более большого ротора.

Источник

Схема вертикально-осевой ветровой роторной турбины (ВРТБ)

Мы остановимся на разрабатываемой в АУЭС, ООО «НПП «Энэксис», Москва и ТОО «Экоэнергомаш», Алматы «Ветровой роторной турбине Болотова» — ВРТБ.

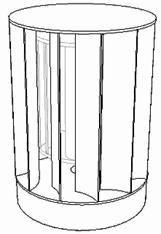

ВРТБ состоит из внешней неподвижной части – статора и расположенного внутри него вращающегося ротора, лопатки которого, образуют активную и реактивную ступени турбины (рисунок 5)..

|  |

| а) | б) |

Рисунок 5 – Общий вид а) и сечение турбины со статором, имеющим 12 пластин и ротором, имеющим 9 лопаток (б)

Направляющий аппарат имеет пластины, равномерно расположенные по его периметру, ротор имеют лопатки, также равномерно расположенные по его периметру. Статор и ротор определенной высоты, связанные подшипниками, совместно образуют модуль турбины. Диаметр модуля D по направляющему аппарату и высота H формируют площадь ветровоспринимающей поверхности F.

Диаметр модуля определяется расчетной скоростью ветра в месте размещения ВРТБ, высота — необходимой мощностью турбины в конкретных условиях потребителя электроэнергии, а также по конструктивным соображениям и условиям устойчивости.

Работа турбины не зависит от направления ветра. По отношению к набегающему с любой стороны воздушному потоку турбина имеет две стороны — подветренную – активная ступень турбины и надветренную – реактивная ступень турбины. В статоре турбины на активной стороне воздух сжимается направляющим аппаратом и направляется на лопатки ротора.

Действующая на лопатку ротора сила возникает под влиянием давления на вогнутую поверхности, создающего в режиме паруса вращающий момент турбины и обеспечивающий высокий момент трогания ротора.

На выпуклой поверхности лопатки возникает подъемная сила, перпендикулярная вектору скорости обтекающего лопатку воздушного потока, двигающая лопатку по окружности.

Отсюда следует, что тяга лопатки, вызванная действием ветра, может создаваться как за счет разряжения на ее выпуклой поверхности, так и в результате давления на ее вогнутую поверхность. Указанными обстоятельствами определяется форма лопаток ротора турбины «ВРТБ».

В реактивной части ступени турбины тяга на лопатках создается в результате преобразования избыточного давления внутри турбины, в полости ротора за активной ступенью, по отношению к атмосферному. Диффузорная конфигурация межлопаточных пространств между лопатками ротора и между пластинами направляющего аппарата способствуют удалению из турбины отработавшего воздуха и повышению коэффициента использования энергии ветра. Диаметр турбины увеличивается при необходимости получения заданной мощности и корректируется по расчетной скорости ветра в месте предполагаемой ее установки.

Из конструктивных соображений высота турбины делится на отдельные «модули» высотой 2-3метра. Установка модулей друг на друга образует высоту турбины в соответствии с конкретными ветровыми условиями для получения необходимой мощности.

Высота многомодульных ВЭА равна общей высоте установленных друг на друга модулей, плюс высота основания, где размещается электрогенератор и шкафы с аппаратурой управления его режимами.

Ветростанции с вертикально – осевыми турбинами обладают большим числом преимуществ по сравнению с пропеллерными:

— отсутствие зависимости развиваемой мощности от направления ветра;

— способность работать на порывистых и ураганных ветрах;

— генератор соединен непосредственно с ротором и не имеет сложных редукторов;

— возможность использовать несколько виндроторов на одном генераторе;

— наличие направляющего аппарата, увеличивающего удельную мощность ротора в 2- 2, 5 раза по сравнению с открытым ротором;

— отсутствие внешних вращающихся частей.

Вертикально осевая турбина, построенная по принципу рабочих элементов «парус-крыло», усиливаемого наличием направляющего аппарата, имеет малую собственную постоянную времени и срабатывает порывы, пульсации и шквалы.

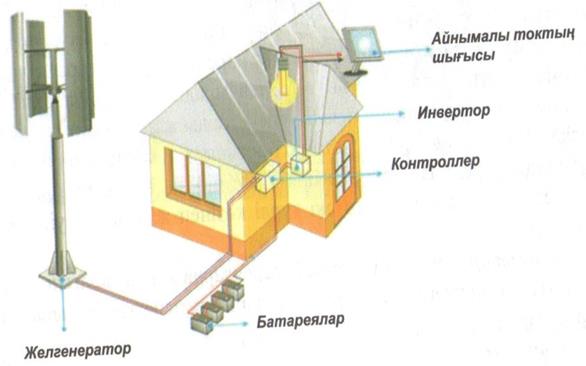

Компоненты ветроэлектростанции: генератор, ветроколесо, контроллер, аккумуляторная батерея, инвертор, автоматическое включение резервного питания, анемоскоп и датчики направления ветра (рисунок).

Существует два варианта работы ВЭС: автономная работа и параллельная работа с энергосистемой. Автономная работа реализуется по трем схемам.

Первая схема включает генератора постоянного тока и аккумуляторную батарею и обеспечивает энергоснабжение только потребителей постоянного тока.

Вторая схема включает генератора постоянного тока или переменного тока и используется для получения тепла и его аккумулирования.

Третья схема включает генератора переменного тока, выпрямитель, буферный накопитель, инвертор, преобразующий постоянный ток в переменный.

Параллельная работа в составе энергосистемы реализуется также по трем схемам.

Первая схема включает синхронный генератор, который должен вращать с постоянной скоростью. Недостатком является возможный переход генератора в двигательный режим, связанный с потреблением энергии из энергосистемы.

Во второй схеме имеется только один генератор, включенный в энергосистему асинхронно. Скорость вращения ротора может быть непостоянной, но не должна сильно отличаться от синхронной скорости.

Третья схема состоит из генераторной системы с автоматической системой регулирования, вращающаяся непостоянной скоростью, но вырабатывающий ток постоянной частоты.

Рисунок 6 — Автономная система электроснабжения на базе ветрогенератора

Источник

Ветроэнергетический агрегат болотова

Владельцы патента RU 2352809:

Изобретение относится к энергетике, в частности к использованию энергии ветра для выработки электроэнергии с применением вертикальных осевых ветровых турбин. ВЭА с вертикальной осью вращения ветровой турбины включает цилиндрические блоки со статорами, играющими роль направляющих аппаратов для ветра, поступающего с любой стороны, и роторами, преобразующими энергию ветра во вращательное движение их валов, и образуется двумя цилиндрическими блоками, разделенными на ярусы, одинаковые или разные по высоте и диаметрам. Роторы блоков выполнены с возможностью вращения в противоположных направлениях, причем вал ротора нижнего блока имеет трубчатое сечение и через него проходит вал ротора верхнего блока. Часть ярусов выполнена с возможностью иметь жесткую связь с валом при пуске ВЭА и отсутствие связи в рабочем режиме. Электрогенератор имеет подвижный статор, выполненный с возможностью вращения в противоположную ротору сторону, снабженный трубчатым валом, механически соединяемым с трубчатым валом нижнего блока, а расположенный внутри трубчатого вала статора вал ротора генератора соединен с валом верхнего блока. Техническим результатом изобретения является повышение коэффициента использования энергии ветра, упрощение конструкции, снижение габаритов и веса применяемых генераторов. 9 з.п. ф-лы, 5 ил.

Изобретение относится к энергетике, в частности к использованию энергии ветра для выработки электроэнергии с целью питания обособленных объектов и подачи электроэнергии в энергосистемы.

Известно несколько типов ветроэнергетических агрегатов (ВЭА) с горизонтальными и вертикальными осями вращения роторов пропеллерного, барабанного и роторного типов [Robert Gasch (Hrsg). Windkraftanlagen — B.G.Teubner, Stuttgart, 1993]. Однако практическое применение получили лишь пропеллерные, как правило, трехлопастные агрегаты. Они имеют сложные по конструкции лопасти, дорогой редуктор с большим передаточным числом между ветроколесом и электрогенератором, генератор, компьютер для управления механизмами, регулирующими положение лопастей и установку ветроколеса перпендикулярно направлению ветра. Из-за большой массы головки ветроэнергетического агрегата, самого ветроколеса и лопастей системы регулирования не могут обеспечить оперативное ориентирование колеса перпендикулярно быстро меняющемуся направлению ветра. В результате постоянного несоответствия установки положения лопастей и колеса направлению и скорости ветра коэффициент использования установленной мощности ВЭА в течение года не превышает 10-23%.

Для получения возможности использования ветра любого направления известны конструкции ВЭА с вертикальным расположением осей вращения и лопастей — типа Дарье [Robert Gasch (Hrsg). Windkraftanlagen — B.G.Teubner Stuttgart, 1993], и ротора Савониуса [патент США №413407, кл. 415-И, 1979], но они, ввиду сложности вывода на рабочий режим при эксплуатации, распространения не получили.

Известна виндроторная электростанция [патент KZ №3355, кл. F03D 3/04, 1996], агрегаты которой содержат модули, состоящие из цилиндрических роторов с объемными лопатками и подвижных направляющих аппаратов, положение которых относительно направления ветра устанавливается флюгером. Для выработки энергии используются два или несколько генераторов, соединенных с валом ротора через разгонные муфты и механические передачи. Но при использовании этого устройства практически отсутствует возможность оперативного управления положением направляющего аппарата на многомодульных станциях ввиду его большой массы, что также исключает возможность достижения высокого коэффициента использования энергии ветра. Наличие механических передач снижает КПД, усложняет и удорожает конструкцию.

Известна виндроторная электростанция [патент KZ №5595, кл. F03D 3/04, 1999], агрегаты которой состоят из виндроторных блоков или модулей, включающих цилиндрические направляющие аппараты и лопастные вертикальные виндроторы, сконструированные с использованием формулы Хелмана, соединенные с генераторной группой. Однако и эта ВЭС имеет недостатки. Диаметры направляющих аппаратов и роторов модулей, а также количество лопаток в роторах модулей изменяются по высоте агрегата в соответствии с формулой Хелмана, которая не дает достоверных результатов в реальных условиях и не охватывает всего многообразия условий эксплуатации ветровых электростанций в приземном слое воздушного потока.

Наиболее близкими к изобретению является ветровая электростанция (ВЭС) (патент ЕА №003784 В1, кл. F03D 3/06 2003), в которой ветроэнергетические агрегаты (ВЭА) включают один или несколько цилиндрических блоков, установленных последовательно по вертикали, каждый из которых содержит статор с вогнуто-выпуклыми пластинами и ротор с выпукло-вогнутыми лопатками, соединенными с общим для всех блоков вертикальным валом, нижний конец которого соединен с ротором генератора. Во всех блоках роторы имеют постоянный наружный диаметр, число блоков в агрегате составляет 1-50 в зависимости от высоты одного блока и ветровых условий, а между блоками в ВЭА имеются зазоры, снабженные кольцевыми коническими козырьками. При этом роторы всех блоков содержат одинаковое число лопаток. На ВЭА установлен многополюсный вентильный генератор постоянного тока напряжением 12-1000 В с системой автоматического регулирования возбуждения для обеспечения постоянного напряжения при изменении энергии ветра и возможности использования энергии кратковременных порывов ветра, штормов и ураганов. Помимо этого, ВЭА имеет блок управления режимом работы генератора, включающий регулятор выходной мощности генератора для обеспечения номинальной частоты вращения ротора в диапазоне nном=(0,3-0,7)nxx, где nхх — частота вращения ротора на холостом ходу при скорости ветра в реальных условиях.

Использование вентильного многополюсного генератора постоянного тока с системой автоматического регулирования возбуждения позволяет обеспечить стабильность напряжения при резкой смене ветровой обстановки, а аппаратура управления режимом работы генератора обеспечивает оптимальный режим в зависимости от внешних факторов.

Однако это устройство также имеет недостатки. Ввиду того, что скорость ветра на разной высоте от поверхности земли имеет разное значение, блоки ВЭА, установленные на разной высоте, развивают разную мощность. Блоки, расположенные в нижней части агрегата, могут развивать меньшую мощность, а при связи общим валом с верхними блоками, имеющими более высокую частоту вращения, могут переходить в режим работы вентилятора, вращаемого верхними блоками, что снижает выдаваемую мощность ВЭА. Этот недостаток невозможно преодолеть изменением только конструкции блоков. При необходимости увеличения мощности ВЭА увеличивается диаметр статора и ротора, что приводит при одинаковой скорости ветра к снижению частоты вращения ротора, и применяемые в таких условиях тихоходные электрогенераторы должны иметь большие габариты и вес. Кроме того, примененные здесь вогнуто-выпуклые пластины направляющего аппарата сложны в изготовлении.

Задачей изобретения является создание ветроэнергетического агрегата с вертикальной осью вращения, обеспечивающего увеличение коэффициента использования энергии ветра, удельной выработки электроэнергии на 1 кВт установленной мощности электрогенератора, упрощение конструкции направляющего аппарата и сборки блоков в колонну при сооружении многомодульных ВЭА, а также уменьшения веса и размеров электрогенераторов с одновременным повышением их удельной мощности при прямом (без редуктора) соединении вала генератора с валами блоков.

Технический результат достигается тем, что в ветроэнергетическом агрегате (ВЭА), включающем раму, ветровую турбину, содержащую два цилиндрических блока, расположенных вертикально на одной геометрической оси и разделенных крышками рамы, каждый из которых имеет направляющий аппарат для поступающего воздуха, являющийся статором турбины с пластинами, для улавливания ветра, и ротор с лопатками, соединенными с валом, для преобразования энергии ветра во вращательное движение вала, электрический многополюсный вентильный генератор с ротором, имеющим щеточный узел, со статором и системами автоматического управления выполнен с возможностью вращения статора в направлении, противоположном направлению вращения ротора, снабжен центральным трубчатым валом, а ротор имеет центральный вал, проходящий внутри трубчатого вала статора, каждый блок ветровой турбины состоит из ярусов, разделенных поперечными дисками, каждый ярус имеет направляющий аппарат — статор, пластины которого выполнены плоскими и установлены радиально, и ротор, лопатки которого соединены с валом блока, ярусы составляют нижнюю и верхнюю группы, объединенные общими валами, установленными коаксиально, вал нижней группы ярусов выполнен трубчатым и соединен с валом статора вентильного генератора, а вал верхней группы ярусов проходит внутри трубчатого вала нижней группы блоков и соединен с валом ротора вентильного генератора, лопатки роторов ярусов нижней и верхней групп установлены с противоположно направленными углами наклона к радиусу ротора для обеспечения взаимно противоположного направления вращения роторов указанных блоков, при этом группа ярусов ветровой турбины, вращающая ротор генератора, и группа ярусов, вращающих статор генератора, выполняются согласно их расчетным мощностям в соответствии с соотношением Nst=kNrt, где Nst — мощность, передаваемая на статор генератора, Nrt — мощность, передаваемая на ротор генератора, k=iJst/iJrt, где Jsi=Gst Dst 2 , Jrt=GrtDrt 2 — соответственно моменты инерции статора и ротора, Gst, Grt — их вес, Dst, Drt — их наружные диаметры, i — доля электромагнитной мощности генератора, обеспечиваемая каждым блоком.

Технический результат достигается также тем, что пластины статоров всех ярусов блоков установлены равномерно по диаметру статора с расстоянием между ними в пределах угла θ=0,6-60°, а лопатки роторов ярусов выполнены с поперечными сечениями в виде аэродинамических профилей с хордами, имеющими длину b=(0,01-0,7)Rrt, где Rrt — радиус ротора, установлены равномерно по диаметру ротора с расстоянием между лопатками в пределах угла β=0,5-72° и повернуты от радиального направления на угол ±α=0,1-89° для вращения ротора одной из групп ярусов по часовой стрелке, а другой — против часовой стрелки.

Кроме того, генератор ВЭА снабжен дополнительным щеточным узлом с контактными кольцами для подключения выводов обмоток генератора, установленным на трубчатом валу статора, для крепления щеточных узлов статора и ротора на раме агрегата установлены кронштейны, а в крышках рамы, разделяющих блоки ветровой турбины, и в дисках, разделяющих блоки на ярусы, выполнены дренажные окна для свободного выхода из турбины отработавшего воздуха.

При этом ярусы блоков выполнены с возможностью обеспечения коэффициентов быстроходности Z=Vлоп/Vветра, где Vлоп — скорость движения лопасти, м/с, Vветра — скорость ветра, м/с, представляющих три диапазона: Z GD 2 , где GD 2 — момент инерции роторов других ярусов, присоединенных к соответствующим вращающимся частям электрического генератора и самих частей.

Блоки турбины могут иметь ярусы, одинаковые по диаметру и разные по высоте, либо ярусы, одинаковые по высоте и разные по диаметру, либо ярусы, разные по диаметру и высоте.

Сущность изобретения поясняется чертежами, где

на фиг.1 показан ветроэнергетический агрегат, содержащий два блока;

на фиг.2 — сечение А-А на фиг.1;

на фиг.3 — сечение В-В на фиг.1;

на фиг.4 — ветроэнергетический агрегат с блоками, включающими ярусы, разные по мощности и быстроходности за счет изменения их диаметра и высоты;

на фиг.5 — сечение С-С на фиг.4.

Турбина ВЭА делется на две группы ярусов, в одной из которых роторы ярусов соединены с ротором генератора, а в другой — со статором генератора. На фиг.1-5 каждая группа представлена верхним 1 и нижним 2 блоками.

Ярусы каждого блока имеют статор, являющийся одновременно направляющим аппаратом 3 для поступающего воздуха, выполненным в виде тонких пластин. Пластины статоров всех блоков выполнены однотипными и прямолинейными, установлены радиально по отношению к окружности статора, размещаются равномерно по его окружности с расстоянием между пластинами в пределах угла θ=0,6-60° в зависимости от диаметра статора. С увеличением диаметра статора, при необходимости увеличения мощности агрегата, расстояния между пластинами по окружности изменяют для более полного формирования натекающего потока воздуха.

Роторы блоков 4 разделены дисками 22 на ярусы 5 и объединяются в блоки крышками 6 с подшипниками, установленными на раме агрегата 7. Они содержат расположенные вертикально лопасти 8, выполненные в поперечном сечении в виде аэродинамических профилей.

При необходимости увеличения мощности ветроэнергетического агрегата увеличивают диаметр и высоту ярусов, входящих в состав блоков, вращающих ротор и статор, причем в верхнем и нижнем блоках устанавливаются ярусы, имеющие равную или разную быстроходность, а в соединении роторов ярусов, имеющих низкий коэффициент быстроходности, с валом блока предусмотрено устройство в виде разгонной муфты, обеспечивающее жесткую связь ротора яруса с валом блока при пуске агрегата и отсутствие связи в рабочем режиме ветроэнергетического агрегата. Пусковой момент яруса с низким коэффициентом быстроходности выбирается по соотношению Мпуск>GD 2 , где GD 2 — момент инерции роторов других ярусов и присоединенной к нему вращающейся части электрического генератора.

Валы блоков устанавливаются коаксиально центрирующим узлом 21, вал верхнего блока 9 проходит внутри трубчатого вала 10 нижнего блока и соединяется с валом ротора генератора 11, а трубчатый вал 10 нижнего блока соединен с трубчатым валом 12, установленным на статоре генератора 13. На обоих валах установлены щеточные узлы 14, удерживаемые кронштейнами 15, установленными на раме ветроэнергетического агрегата 7. Ветровая мощность турбины делится на две части, обеспечиваемые двумя группами ярусов, вращающими отдельно ротор и статор одного генератора, в частном случае на два блока, соединяемых узлом 21, центрирующим валы блоков, а мощность блоков, вращающих ротор и статор, определяется в соответствии с соотношением Nst=kNrt, где Nst — мощность, передаваемая на статор генератора, Nrt, — мощность, передаваемая на ротор генератора, k=iJst/iJrt, где Jst=GstDst 2 , Jrt=GrtDrt 2 — соответственно моменты инерции статора и ротора, Gst, Grt — их вес, Dst, Drt — их наружные диаметры, i — доля электромагнитной мощности генератора, обеспечиваемая каждым блоком.

Это следует из того, что статор и ротор могут иметь разный вес и диаметр, создающие разные моменты инерции вращающейся системы GD 2 , для преодоления которых при развороте агрегата требуются разные стартовые усилия, а также ротор и статор генератора могут иметь разные доли в развиваемой генератором мощности.

В корпусе статора имеются отверстия (не показаны), через которые выводятся провода от обмотки статора, соединяемые через отверстие в валу (не показано) со щеточным узлом 14, который удерживается от вращения кронштейнами 15, прикрепленными к раме агрегата. Аналогично через вал ротора выводятся провода от обмотки ротора, при ее наличии. Если же для возбуждения генератора используются постоянные магниты, то щеточные узлы устанавливаются только на одном из валов. Каждый блок имеет подшипники 16, установленные в нижней и верхней крышке 6, обеспечивающие вращение ротора и формирующие блок как самостоятельный узел.

На фиг.2 показано поперечное сечение нижнего блока по линии А-А, в котором ротор 4 с профильными лопатками 8, имеющими хорду величиной b=(0,01-0,70)Rrt, где Rrt — радиус ротора. Лопатки ротора расположены равномерно по окружности ротора на расстоянии β=0,5-72° друг от друга в зависимости от диаметра ротора и установлены под углом -α=0,1-89° к радиусу окружности ротора для вращения против

часовой стрелки. Через трубчатый вал 10 проходит вал 9 от верхнего блока. Здесь же видны дренажные окна 20, образованные в дисках 22. Аналогичные окна имеются в крышке блока 6.

На фиг.3 показано поперечное сечение верхнего блока по линии В-В,

где лопатки 8 ротора 4 расположены равномерно по окружности ротора на расстоянии β=0,5-72° друг от друга в зависимости от диаметра ротора и установлены под углом +α=0,1-89° к радиусу окружности ротора для вращения по часовой стрелке, а дренажные окна 20 имеют круглую или трапецеидальную форму.

На фиг.4 показан ветроэнергетический агрегата, состоящий из двух блоков 1 и 2, содержащих разные по мощности и быстроходности ярусы 24, 25, 26, валы которых устанавливаются коаксиально центрирующим узлом 21, когда вал верхнего блока проходит внутри трубчатого вала нижнего блока и соединяется с валом ротора генератора, а трубчатый вал нижнего блока соединен с трубчатым валом, установленным на статоре генератора (не показано). На обоих валах установлены щеточные узлы 14, удерживаемые кронштейнами 15, установленными на раме ветроэнергетического агрегата 7.

Ярусы меньшего диаметра 24 являются пусковыми и обладают коэффициентом быстроходности Z меньше 1 (1>Z), где Z=Vлоп/Vветра отношение скорости движения лопасти (м/с) к скорости ветра (м/с), имеют широкие лопатки, установленные под углом α в пределах до α=+0,1-89°, например, в верхнем блоке и α=-0,1-89° в нижнем блоке, чтобы создавать большой стартовый момент турбины и раскручивать установленные на общей оси роторы ярусов большего диаметра и соединенные с ними вращающиеся части электрического генератора 23. Кроме того, в соединении пусковых ярусов с валом блока предусмотрена разгонная муфта типа аналогичной муфты стартера автомобиля (не показано), обеспечивающая жесткую связь пускового ротора с валом блока при пуске агрегата и отсутствие связи в рабочем режиме ветроэнергетического агрегата, а стартовый момент пускового яруса выбирается по соотношению Мпуск>GD 2 , где GD 2 — момент инерции роторов других ярусов и вращающейся части генератора, соединенной с валом блока. Блоки 1 и 2 вращают ротор и статор генератора 23 в разные стороны.

Ярусы 25 и 26 имеют жесткую связь с валом и увеличенные диаметры с таким расчетом, что в ярусе 25 устанавливается коэффициент быстроходности ротора больше 1, но не больше 3, (3>Z>1), a у ротора в ярусе 26 коэффициент быстроходности Z устанавливается в пределах между 5 и 8, (8>Z>5), что обеспечивает высокий коэффициент использования энергии ветра. Одновременно с увеличением диаметра ротора изменяется количество лопаток, так чтобы расстояние между ними по окружности роторов сохранялось в пределах β=0,5-72° в зависимости от диаметра ротора.

На фиг.5 показаны ярусы нижнего блока ветроэнергетического агрегата, показанного на фиг.4 по сечению С-С. Лопатки роторов 24, 25 и 26 имеют хорды разной величины и расположены под разными углами α равномерно по окружности роторов. Также равномерно расположены на расстоянии угла θ=0,6-60° пластины 27, 28, 29 статоров соответствующих ярусов.

Работа ВЭА осуществляется следующим образом. Статоры блоков 1 и 2 ВЭА забирают воздушный поток пластинами одинаково с любого направления, обеспечивают его сжатие и ускорение и направляют на лопатки роторов. Действуя на лопатки, соединенные с валом ротора, воздушный поток вызывает вращение ротора блока и связанного с ним ротора генератора в блоке 1 против часовой стрелки. В блоке 2 статор также забирает с любой стороны воздушный поток пластинами, обеспечивает его сжатие и ускорение и направляет на лопатки ротора. Действуя на лопатки, соединенные с валом, воздушный поток вызывает вращение ротора турбины и соединенного с ним статора генератора, но уже по часовой стрелке. Вращение ротора и статора генератора в противоположных направлениях позволяет отказаться от применения ускоряющего редуктора и увеличивает выдаваемую генератором мощность по сравнению с генераторами, где с частотой вращения ротора блока вращается только ротор, а статор неподвижен. Вращение ротора и статора генератора в противоположных направлениях приводит к увеличению, по крайней мере, в два раза скорости движения его магнитной системы относительной обмотки, что в соответствии с законом магнитной индукции увеличивает на такую же величину электродвижущую силу (э.д.с.) и мощность генератора, как это следует из формулы е=IνB, где е — мгновенное значение э.д.с. в проводнике, l — длина активной части проводника, ν — скорость относительного перемещения проводника и магнитного поля, В — магнитная индукция [Пиотровский Л.М. Электрические машины, М. — Л.: Госэнергоиздат, 1956]. В этих условиях будет соответственно увеличена развиваемая мощность, что соответствует энергетическим характеристикам ветроэнергетического агрегата данного типа. Вывод энергии генератора потребителям осуществляется через щеточные узлы с контактными кольцами, установленными на концах валов генератора. Для прокладки проводов от генератора к щеточным узлам в валах ротора и статора, а также в валах блоков имеются каналы. При изменении скорости ветра автоматически производится переключение ветвей обмоток применяемого вентильного генератора, так чтобы постоянно поддерживать номинальное напряжение и оптимальную нагрузку генератора при конкретной скорости ветра. Использование ярусов с разными размерами и углами установки лопаток роторов обеспечивает большой стартовый вращающий момент турбины и раскрутку установленных на общей оси роторов ярусов большего диаметра, что увеличивает их быстроходность и роль подъемной силы лопаток в создании вращающего момента роторов блоков ветроэнергетического агрегата. Кроме того, в соединении пусковых ярусов с валом блока предусмотрена установка разгонных муфт, обеспечивающих жесткую связь пускового ротора с валом блока при пуске агрегата и отсутствие связи в рабочем режиме ветроэнергетического агрегата, а блоки 1 и 2 вращают ротор и статор генератора в разные стороны.

1. Ветроэнергетический агрегат (ВЭА), включающий раму, ветровую турбину, содержащую два цилиндрических блока, расположенных вертикально на одной геометрической оси и разделенных крышками рамы, каждый из которых имеет направляющий аппарат для поступающего воздуха, являющийся статором турбины, с пластинами для улавливания ветра и ротор с лопатками, соединенными с валом, для преобразования энергии ветра во вращательное движение вала, электрический многополюсный вентильный генератор с ротором, имеющим щеточный узел, со статором и системами автоматического управления, отличающийся тем, что статор вентильного генератора выполнен с возможностью вращения в направлении, противоположном направлению вращения ротора, и снабжен центральным трубчатым валом, а ротор имеет центральный вал, проходящий внутри трубчатого вала статора, каждый блок ветровой турбины состоит из ярусов, разделенных поперечными дисками, каждый ярус имеет направляющий аппарат — статор, пластины которого выполнены плоскими и установлены радиально, и ротор, лопатки которого соединены с валом блока, ярусы составляют нижнюю и верхнюю группы, объединенные общими валами, установленными коаксиально, вал нижней группы ярусов выполнен трубчатым и соединен с валом статора вентильного генератора, а вал верхней группы ярусов проходит внутри трубчатого вала нижней группы ярусов и соединен с валом ротора вентильного генератора, лопатки роторов ярусов нижнего и верхнего блоков установлены с противоположно направленными углами наклона к радиусу ротора, для обеспечения взаимно противоположного направления вращения роторов указанных блоков, при этом группа ярусов ветровой турбины, вращающая ротор генератора, и группа ярусов, вращающих статор генератора, выполняются согласно их расчетным мощностям, в соответствии с соотношением Nst=kNrt, где Nst — мощность, передаваемая на статор генератора, Nrt — мощность, передаваемая на ротор генератора, k=iJst/iJrt, где Jst=GstDst 2 , Jrt=GrtDrt 2 — соответственно моменты инерции статора и ротора, Gst, Grt — их вес, Dst, Drt — их наружные диаметры, i — доля электромагнитной мощности генератора, обеспечиваемая каждым блоком.

2. ВЭА по п.1, отличающийся тем, что пластины статоров всех ярусов блоков установлены равномерно по диаметру статора с расстоянием между ними в пределах угла θ=0,6-60°.

3. ВЭА по п.1, отличающийся тем, что лопатки роторов ярусов выполнены с поперечными сечениями в виде аэродинамических профилей с хордами, имеющими длину b=(0,01-0,7)Rrt, где Rrt — радиус ротора, установлены равномерно по диаметру ротора с расстоянием между лопатками в пределах угла β=0,5-72° и повернуты от радиального направления на угол ±α=0,1-89° для вращения ротора одной из групп ярусов по часовой стрелке, а другой — против часовой стрелки.

4. ВЭА по п.1, отличающийся тем, что генератор снабжен дополнительным щеточным узлом с контактными кольцами для подключения выводов обмоток генератора, установленным на трубчатом валу статора, а для крепления щеточных узлов статора и ротора на раме агрегата установлены кронштейны.

5. ВЭА по п.1, отличающийся тем, что в крышках рамы, разделяющих блоки ветровой турбины, и в дисках, разделяющих блоки на ярусы, выполнены дренажные окна для свободного выхода из турбины отработавшего воздуха.

6. ВЭА по п.1, отличающийся тем, что ярусы блоков выполнены с возможностью обеспечения коэффициентов быстроходности Z=Vлоп/Vветра, где Vлоп — скорость движения лопасти, м/с, Vветра — скорость ветра, м/с, представляющих три диапазона: Z GD 2 , где GD 2 — момент инерции роторов других ярусов, присоединенных к соответствующим вращающимся частям электрического генератора и самих частей.

8. ВЭА по п.1, или 2, или 3, или 4, или 5, или 6, или 7, отличающийся тем, что блоки турбины имеют ярусы, одинаковые по диаметру и разные по высоте.

9. ВЭА по п.1, или 2, или 3, или 4, или 5, или 6, или 7, отличающийся тем, что блоки турбины имеют ярусы, одинаковые по высоте и разные по диаметру.

10. ВЭА по п.1, или 2, или 3, или 4, или 5, или 6, или 7, отличающийся тем, что блоки турбины имеют ярусы, разные по диаметру и высоте.

Источник