Засветка фоторезиста уф светодиодами своими руками

Светодиодная УФ-лампа с таймером для засветки фоторезиста

Автор: El-Eng

Опубликовано 14.09.2016

Создано при помощи КотоРед.

Участник Конкурса «Поздравь Кота по-человечески 2016!»

Многие радиолюбители, изготавливающие печатные платы фотоспособом, обратили внимание на преимущества светодиодных источников ультрафиолетового излучения. Это и большая интенсивность, и лучшая направленность излучения, отсутствие необходимости в предварительном прогреве, возможность равномерной засветки значительной площади и т.д. В Интернете можно найти разные реализации УФ-ламп на светодиодах. В этой статье я хочу представить свой вариант. Основное внимание при разработке лампы уделялось обеспечению равномерности засвечиваемого поля инадежности работы при относительной общей простоте конструкции.

Выбор типа светодиодов и конфигурации их размещения.

При засветке фоторезиста крайне желательной является направленность ультрафиолетового излучения, позволяющая получать большую резкость при проекции фотошаблона на фоторезист. Из различных типов доступных УФ-светодиодов были выбраны светодиоды диаметром 5мм, обладающие достаточно узким углом излучения (

Наиболее равномерное распределение светодиодов по площади получается тогда, когда они расположены в узлах сетки, состоящей из равносторонних треугольников. Кроме того, крайне желательно, чтобы в группах последовательно соединенных светодиодов их количество было одинаковым. Анализ возможных вариантов размещения светодиодов на прямоугольном поле (

150х220мм) с учетом этих соображений показал, что предпочтительным является вариант с 7 группами по 14 светодиодов в каждой группе. Общее число светодиодов составило, таким образом, 98 шт.

Однако, это еще не все. Как известно, светодиоды имеют существенный технологический разброс по яркости при одинаковом токе даже в пределах одной партии, что приводит к необходимости предварительного отбора. Для упрощения задачи, вполне достаточно ограничиться отбором 7 групп по 14 примерно одинаковых светодиодов, а разницу между группами скомпенсировать установкой требуемого рабочего тока каждой цепочки последовательно включенных светодиодов группы.

Значительное требуемое количество светодиодов, особенно с учетом их избытка для отбора, вынуждает приложить дополнительные усилия для поиска наиболее выгодного поставщика, что неизбежно приводит к тому, чтобы обратить взор на Восток, в сторону торговой площадки, известной своими демократичными ценами. И хотя Интернет полон слухами о том, что там продается отбраковка или вообще неработоспособные компоненты, было решено рискнуть, а заодно и проверить состоятельность подобных слухов. Итак, после некоторого анализа предложений был выбран и куплен лот из 200 5мм УФ-светодиодов с рабочим током 20мА. Сразу следует отметить, что в пришедшей посылке оказалось 212 светодиодов и все они были исправными. Еще одним интересным фактом оказалось то, что прямое падение напряжения у нескольких десятков выбранных случайно светодиодов при токе 20мА уложилось в интервал 3.2±0.1В. После этого, дальнейший отбор по прямому падению напряжения был прекращен.

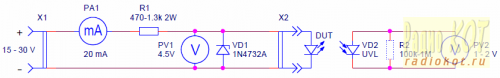

Для отбора по яркости было изготовлено простейшее устройство, принципиальная схема которого представлена на Рис.1.

Устройство состоит из двух частей – модуля питания и измерительного модуля. Как видно из схемы, питание исследуемого светодиода осуществляется от лабораторного источника через балластный резистор R1, а падение напряжения на светодиоде ограничено величиной около 4.5В при помощи стабилитрона VD1. Преимущество такой схемы заключается в том, что она не боится короткого замыкания в цепи светодиода, а светодиод не выходит из строя при случайном подключении его в обратной полярности (допустимое обратное напряжение светодиода – 5В).

Измерительный модуль представляет собой трубку внутренним диаметром 5мм и длиной примерно 10см из непрозрачного материала, с одной стороны которой установлен фотодиод, а с другой вставляется исследуемый светодиод (трубка была изготовлена из корпуса пришедшей в негодность пластмассовой авторучки). В качестве фотодиода использован один из купленных УФ-светодиодов. Поскольку p-n переход УФ-светодиода остается практически закрытым до уровня напряжения прямого смещения порядка 2.5В, фотодиод из такого светодиода остается в фотодиодном режиме (характеризующимся линейной зависимостью тока p-n перехода от интенсивности падающего света) вплоть до этого напряжения, что избавляет от необходимости использования источника напряжения смещения. Исходя из этих соображений, величина шунтирующего вольтметр PV2 резистора R2 подбирается такой, чтобы вольтметр, при установленном и включенном исследуемом светодиоде, показывал напряжение в районе 0.5…2.0В (не более). В некоторых случаях этот резистор может и не понадобиться.

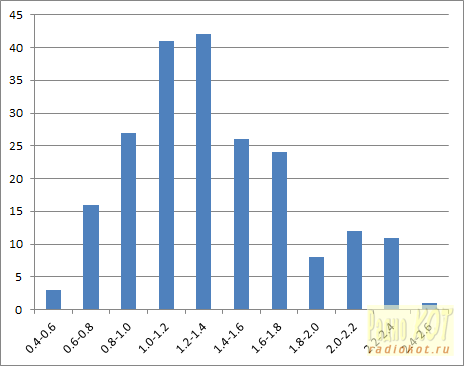

Гистограмма распределения по яркости исследованных светодиодов приведена на Рис.2.

Распределение явно отличается от нормального, что говорит о присутствии в лоте светодиодов из разных партий или о том, что был произведен не очень тщательный отбор лучших по качеству светодиодов. Если присмотреться к гистограмме внимательнее, можно предположить, что она представляет собой суперпозицию двух нормальных распределений (с максимумами между 1.0-1.4 и между 2.0-2.4), что свидетельствует в пользу первой версии.

Воспользовавшись полученной гистограммой можно отобрать нужные группы светодиодов. Для работы в лампе были выбраны группы из диапазона 1.2-1.8 с добавлением самых ярких из диапазона 1.0-1.2, после чего были определены рабочие токи отобранных групп. Для наименее яркой группы рабочий ток был установлен в 20мА, для остальных групп был найден ток, при котором их яркость была близкой к наименее яркой группе.

Принципиальная схема УФ-светодиодной лампы представлена на Рис.3.

Питание лампы осуществляется от источника с номинальным напряжением 12В. Лампа состоит из двух основных узлов: повышающего преобразователя напряжения и семи регулируемых источников стабильного тока для питания светодиодов. Кроме того, на плате установлен стабилизатор для питания таймера. Повышающий преобразователь обеспечивает на своем выходе напряжение 53В. Регулируемые источники стабильного тока выполнены по классической схеме на ОУ DA1-DA2. И преобразователь, и источники тока имеют функцию отключения логическим уровнем (открытый коллектор), что позволяет управлять работой лампы от микроконтроллера. Несколько слов следует сказать об элементах V1-V7. Несмотря на то, что функционально они представляют собой стабилизаторы тока, в данной схеме они выполняют функцию предохранителей, ограничивая максимальный ток группы величиной 25мА (рабочий ток группы задается стабилизатором на ОУ и не должен превышать 20мА). Эти элементы могут быть заменены перемычками без снижения качества работы лампы (увеличится риск выхода группы из строя при пробое регулирующего транзистора источника тока на ОУ).

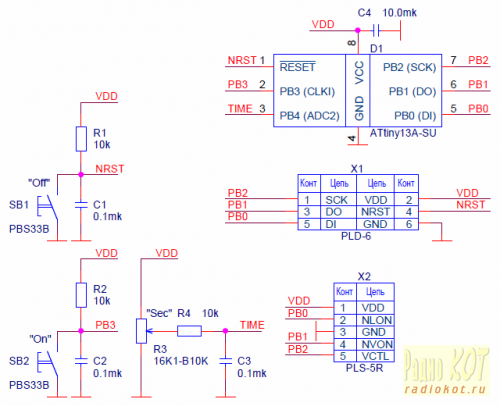

Для совместной работы с описанной выше светодиодной лампой был разработан таймер, принципиальная схема которого представлена на Рис.4.

Таймер имеет две кнопки управления: кнопку включения засветки “On” (после включения эта кнопка блокируется до окончания экспозиции) и кнопку принудительного выключения засветки “Off” (являющуюся, на самом деле, кнопкой сброса микроконтроллера). Установка времени выдержки осуществляется при помощи потенциометра R3, в качестве которого подходит практически любой переменный резистор с линейной характеристикой из диапазона примерно 1…100КОм. Шкала установки времени – логарифмическая, она позволяет установить интервал экспозиции от 2 до 600сек с погрешностью не более ±10% (типовое время засветки фоторезиста составляет 30-60сек). Изменение установленного интервала выдержки во время засветки приводит к изменению времени экспозиции, но если вновь установленный интервал оказывается меньше фактически прошедшего времени, лампа выключается. Кроме основной функции, таймер во время работы осуществляет контроль напряжения питания светодиодов, не включая (отключая) их при пониженном напряжении.

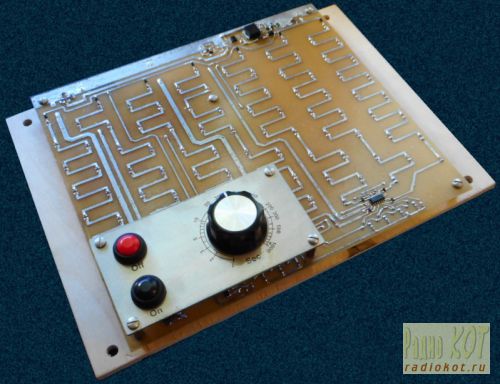

Лампа смонтирована на печатной плате из одностороннего фольгированного текстолита. Она оптимизирована для изготовления методом лазерно-утюжной технологии, поскольку имеет значительные размеры. Плата таймера изготовлена фотоспособом из двухстороннего текстолита, одна из сторон используется в качестве лицевой панели устройства. Эскиз лицевой панели таймера представлен на Рис.5.

Как уже говорилось, переменный резистор установки времени экспозиции имеет линейную зависимость сопротивления от угла поворота (логарифмическая шкала реализована программно). Несмотря на то, что шкала проградуирована в интервале 1-1000сек, рабочий интервал выдержек находится в диапазоне 2-600сек, что связано со значительными искажениями линейной зависимости сопротивления на краях диапазона углов поворота оси резистора. Размер шкалы рассчитан на использование ручки типа 41009-4 диаметром 29.4мм. Таймер установлен на лампе при помощи четырех стоек высотой 15 мм, при этом разъемы X1 таймера и X2 лампы стыкуются друг с другом без дополнительного кабеля. Плата лампы, при помощи восьми 10-мм стоек, укреплена на листе 6-мм фанеры, в которой вырезаны необходимые пазы для выступающих деталей, а под диоды высверлены отверстия диаметром 8мм (в качестве шаблона удобно использовать отпечаток монтажной схемы). Фанера защищает светодиоды от механических повреждений, а также устраняет ореол, возникающий вокруг основного пятна излучения светодиода и способствующий боковой засветке фоторезиста. Фотография смонтированной лампы с таймером представлена на Рис.6. В архиве находятся все материалы, необходимые для повторения конструкции.

Замечание. Принципиальные схемы лампы и таймера изменялись в процессе отладки. Соответствующие изменения были сделаны в топологии печатных плат, но экземпляр устройства на новых печатных платах не изготавливался.

Рекомендуется проводить монтаж и настройку лампы в несколько этапов. Сначала рекомендуется смонтировать и настроить преобразователь напряжения, но можно сразу выполнить монтаж всех компонентов кроме светодиодов. Светодиоды следует монтировать на предварительно настроенную плату. Преобразователь напряжения включается при замыкании на землю (контакт X2-3 (GND)) контакта NVON (X2-4). Нужно убедиться в работоспособности преобразователя и в отсутствии значительного нагрева (не терпит рука) его компонентов. Следует отметить, что в процессе работы дроссель L1 может издавать негромкий акустический шум, что никак не влияет на работу устройства. Убедившись в работоспособности преобразователя, при помощи подстроечного резистора R14 на его выходе нужно установить напряжение 53В. Желательно проверить способность преобразователя выдавать в нагрузку ток не менее 150мА.

Настройка источников тока заключается в установке при помощи подстроечных резисторов R17-R23 рабочих токов групп. Для этого при выключенном преобразователе напряжения замыканием на землю контакта NLON (X2-2) включаются источники тока и измеряются токи при замыкании линий LINE1-LINE7 с выходом преобразователя (в выключенном состоянии на нем присутствует почти полное напряжение источника питания +12В). Крайне желательно включить последовательно с миллиамперметром резистор сопротивлением 300-400 Ом, это снизит риск ущерба от каких-либо неожиданностей. После установки рабочих токов групп, можно приступить к монтажу светодиодов. При монтаже следует уделить особое внимание правильности полярности монтируемых светодиодов. Смонтированный в обратной полярности светодиод гарантированно выйдет из строя при первом же включении лампы. После окончания монтажа можно проверить работу лампы, одновременно замкнув контакты NVON и NLON на землю.

Прежде, чем приступить к работе, таймер необходимо откалибровать. Процедура калибровки включает в себя фиксацию уровней напряжения питания светодиодов включенной и выключенной лампы, калибровку шкалы времени и калибровку формирователя временных интервалов. Данные калибровки сохраняются в энергонезависимой памяти микроконтроллера (EEPROM). Целостность сохраненных данных контролируется кодом CRC и, в случае обнаружения ошибки, работа таймера запрещается (по этой причине таймер не работает при стертой EEPROM). Калибровку следует производить после полной настройки лампы. Для входа в процедуру калибровки следует кратковременно нажать кнопку “Off” при зажатой кнопке “On”, которую после этого нужно отпустить. Контроллер таймера включит питание светодиодов, зафиксирует уровень напряжения при выключенной лампе, потом включит лампу на одну секунду, зафиксирует уровень напряжения при включенной лампе и перейдет к калибровке шкалы времени. На этом этапе необходимо последовательно установить указатель шкалы времени в положение “2”, “10”, “100” и “500” секунд, каждый раз сообщая контроллеру об установке в текущую позицию кратковременным нажатием кнопки “On”. Контроллер будет подтверждать ввод кратковременным включением (миганием) лампы. Ввод позиции “500” будет подтвержден двукратным миганием, сообщая об окончании этого этапа. Далее производится калибровка формирователя временных интервалов. Для нее понадобится секундомер. Нужно одновременно нажать кнопку “Старт” секундомера и кнопку “On” таймера (нажатие будет подтверждено миганием). Ровно через 60сек (1мин) нужно еще раз нажать кнопку “On”. Мигание лампы подтвердит окончание калибровки, данные будут сохранены в энергонезависимой памяти, и таймер перейдет в рабочий режим. Если калибровка будет прервана на каком-либо предыдущем этапе (например, нажатием кнопки “Off”), содержимое энергонезависимой памяти останется без изменений.

Источник

Печатная плата своими руками.

Фоторезист. Самодельный УФ излучатель. Лазерно-утюжный метод.

Мнение автора может не совпадать ни с чем, кроме мнения автора.

Поводом для написания этой статьи послужила недавно попавшаяся мне на глаза заметка в одном из радиолюбительских журналов за 2017 г., посвященная технологии изготовления радиоэлектронных устройств в домашних условиях. Автор предлагает в качестве монтажных стоек на плате использовать самодельные заклепки из полоски жести от консервной банки. На этих заклепках монтируются детали, которые соединяются между собой проволочными перемычками.

И ведь это отнюдь не ностальгия автора по своему пионерскому детству, а вполне серьезная рекомендация начинающим радиолюбителям 21 века! На мой взгляд, пропаганда такой технологии просто уничтожает остатки желания делать что-либо своими руками.

Поэтому я решил поделиться своим многолетним опытом радиоконструирования. Я не буду подробно расписывать элементарные и очевидные вещи, только объективная и проверенная на собственном опыте информация. Сначала небольшая историческая справка, а затем основное внимание я уделю методу изготовления печатных плат с использованием фоторезиста. Опишу также конструкцию самодельного ультрафиолетового облучателя.

Примерно с 60-х годов прошлого века и до настоящего времени основой большинства электронных приборов является печатная плата, на которой смонтированы микросхемы, резисторы, конденсаторы и другие компоненты. Плата потому и называется «печатной», что проводники, соединяющие между собой все элементы «напечатаны» на ней.

И так, как же можно изготовить печатную плату в домашних условиях своими руками. Основа любой такой платы – лист фольгированного стеклотекстолита, с которого тем или иным способом нужно удалить «лишнюю» фольгу.

Самый простой и очевидный способ – взять резак, изготовленный из ножовочного полотна и вырезать им все необходимые дорожки. Способ особенно подходит для тех, кому слово «химия» режет слух. Однако изготовление таким способом сложной платы с микросхемами потребует большого мастерства и усердия. Но если нужно разместить всего несколько крупногабаритных компонентов, способ вполне имеет право на существование.

Когда не было компьютеров и принтеров радиолюбители рисовали платы карандашом на бумаге. Очень хорошо подходила для этих целей диаграммная лента от теплотехнических приборов, на которой была разметка с шагом 2,5 мм. Затем рисунок наклеивался на фольгу и в нужных местах сверлились отверстия для монтажа деталей. После этого бумажный рисунок удалялся, а между отверстиями на фольге рисовались дорожки.

Для рисования применялись стеклянные рейсфедеры, а позднее одноразовые шприцы с заточенной под прямым углом иглой. Заполнялись они цапон-лаком, водостойкой тушью и другими подручными компонентами.

На мой взгляд, лучшее средство для рисования дорожек на фольге – это битумный лак. Хорошо наносится, не отслаивается, легко смывается бензином. И продается в любом магазине хозяйственных товаров. После нанесения рисунка плата травилась в растворе хлорного железа. Последнюю плату таким методом я изготовил примерно в 2005 году.

Затем наступила эпоха компьютеров, стали доступны лазерные принтеры. Появился так называемый «лазерно-утюжный» метод изготовления печатных плат, который популярен среди радиолюбителей и в настоящее время. По соотношению затраты времени / качество ему нет равных. Технология широко описана в Интернет, повторяться я не буду, остановлюсь только не некоторых «ноу-хау».

Самая лучшая, на мой взгляд, программа для рисования плат – это Sprint Layout. Просто, удобно, ничего лишнего, все интуитивно понятно. Автоматической разводки, конечно, нет, но это может разочаровать только матерых профессионалов или начинающих дилетантов. Радиолюбители обычно рисуют платы сами. Искусственный интеллект пока еще очень далек от мозга человека.

Кстати, при повторении уже кем-то разработанной платы, никогда не печатайте ее «не глядя». Посмотрите хотя бы, какой внешний диаметр монтажных пятачков с отверстиями для установки деталей заложил автор. Если он 1,8 мм и менее, а вокруг полно свободного места, значит эта плата существует только на экране. Реально ее никто не делал. Ведь диаметр отверстий под детали обычно 0,8. 0,9 мм. Очень редко меньше.

А теперь попробуйте просверлить сверлом 0,9 мм отверстие в пятачке диаметром 1,8 мм. От него просто ничего не останется. Минимально допустимый внешний диаметр пятачка с отверстием – 2 мм. Я обычно использую 2,2 мм. Внутренний диаметр обычно 0,6 мм независимо от реального диаметра отверстия. Он используется только для центровки сверла.

Нарисовали. Теперь нужно распечатать рисунок. Не забудьте про галочку «зеркально» в настройках печати. Если вид на плату со стороны печатных проводников, ее нужно поставить. Ошибетесь, придется повторять изготовление платы – в следующий раз запомните. Ну и в настройках принтера нужно поставить максимальную контрастность. Правда, никаких настроек в драйверах современных принтеров чаще всего нет. Разве что присутствует галочка «экономия тонера», которую, разумеется, не следует ставить.

Бумага для печати должна быть не очень тонкой и не толстой, не ворсистой, но и не слишком глянцевой, по плотности примерно равна обычной офисной бумаге. На такой бумаге печатаются рекламные проспекты, праздничные выпуски газет и т.п. Отлично подходит журнал National geographic Россия. Кстати, хороший журнал, почитайте перед тем, как вырывать из него страницы.

Вопреки распространенному мнению, что рисунок на бумаге не влияет на качество платы, не соглашусь с этим. Выбирать следует страницы с рисунками светлых тонов, а лучше просто с текстом, без рисунков.

Напечатанный рисунок накладываем на вырезанную по размеру заготовку будущей платы, которую предварительно нужно хорошо зачистить от окислов мелкой наждачной бумагой или стирательной резинкой, а затем обезжирить поверхность фольги каким-либо моющим средством.

Этот «бутерброд» кладем на ровную плоскую термостойкую поверхность, например, лист фанеры. Текстолит снизу, бумага с рисунком платы сверху. Проглаживаем все это горячим утюгом через 2-4 листа газетной бумаги. Это самая ответственная часть работы, от которой в первую очередь зависит качество будущей платы.

Какая должна быть температура утюга? Если я напишу, например, 180 градусов, чем вы ее будете измерять? Скажу только, что утюг должен быть предварительно прогрет, а газета обугливаться не должна, ориентировочное время операции 3. 4 минуты. В общем, положение терморегулятора и время «экспозиции» придется подбирать экспериментально, поэтому печатать лучше сразу несколько копий. В случае неудовлетворительного качества смываем растворителем рисунок с фольги и повторяем операцию.

Важная деталь. Подойдет отнюдь не любой утюг. Во первых, не следует брать утюг, которым пользуется жена, могут быть большие неприятности. Во вторых, желательно, чтобы снизу на подошве утюга не было дырочек. И, наконец, его вес должен быть как можно больше, килограмма 2-3. В идеале – ретро утюг, выпущенный в СССР в 70-е годы прошлого века.

Вы, наверное, скажете, что вместо утюга лучше использовать ламинатор. Полностью согласен, при условии, что у вас есть подходящая модель. Дело в том, что практически все бюджетные модели ламинаторов рассчитаны на работу с документами толщиной не более 0,5. 0,6 мм. А толщина стеклотекстолита 1. 2 мм. Механика современных ламинаторов предельно упрощена, валики жестко закреплены, прижим осуществляется только за счет эластичности их покрытия.

Если засунуть в такой ламинатор нашу толстую заготовку платы, заклинит двигатель, сломается механизм привода, либо повредится покрытие валиков. Есть, конечно, ламинаторы, в которых валики подпружинены, но это дорогие профессиональные модели.

В общем, если к вам какими-то путями попала старая или профессиональная модель ламинатора, используйте ее, качество плат будет лучше и стабильнее. Еще можно попытаться доработать конструкцию дешевой модели, каким-то образом увеличить расстояние между валиками и подпружинить их. Тут вся инициатива в ваших руках. Но покупать ради этого новый ламинатор я бы не советовал. Результат непредсказуем. Лучше поищите ретро утюг.

После переноса рисунка проводников с бумаги на фольгу ждем, пока плата остынет, затем помещаем ее в воду, снова ждем несколько минут. Аккуратно удаляем бумагу, остатки стираем пальцем. Смотрим на результат. Если он неудовлетворителен, смываем рисунок растворителем и повторяем процесс, изменив время проглаживания или (и) положение терморегулятора утюга.

Наконец, все получилось. Мелкие остатки бумаги удаляем иголкой, иначе медь под ними не протравится. С тонера ворсинки бумаги можно не стирать. Дорожки при необходимости слегка подправляем битумным лаком. Травим, как обычно, в растворе хлорного железа.

Лазерно-утюжный метод позволяет получить хорошее качество платы, если ширина дорожек и расстояние между ними 0,5 мм и более. Ну, хорошо, при особом усердии и старании до 0,3 мм. По моим наблюдениям, на текстолите толщиной 2 мм качество лучше, чем на 1 мм. Очевидно, из-за более равномерного прогрева. По этой же причине маленькие платы получаются лучше, чем большие.

Однако в последнее время размеры электронных компонентов стремительно уменьшаются. Шаг между выводами микросхем 0,65 или даже 0,5 мм обычное дело. DIP корпуса уходят в прошлое. А на смену лазерно-утюжному методу изготовления печатных плат приходит метод с использованием фоторезиста.

Подготовка и печать чертежа платы производятся точно так же, как описано выше. Единственное отличие – печатать нужно в негативе, т.е. дорожки должны быть светлыми, а промежутки между ними темными. Ну и печатать нужно на прозрачной пленке. Я использую универсальную пленку Lomond PE Universal film 0710421.

Одна сторона, матовая, предназначена для струйного принтера, другая, блестящая — для лазерного. Я использую лазерный принтер, как получится со струйным, не знаю, не пробовал.

Еще одно «ноу-хау». Даже при оптимальной настройке лазерного принтера контрастность отпечатка на пленке получается не очень высокой. Она явно недостаточна для получения качественной платы, особенно если используется фоторезист с истекшим сроком годности. А таким, возможно, и придется пользоваться, т.к. гарантийный срок на фоторезист не превышает 1 года.

Можно встретить рекомендации кипятить отпечаток в парах растворителя, дихлорэтана или дихлорметана. Первый вариант я попробовал. Результат отрицательный, никакого эффекта нет. Дихлорэтан не пробовал — штука не дешевая и довольно ядовитая. Экзотический дихлорметан даже и не пытался искать. Экзотику всегда трудно найти и стОит она дорого.

Не изобретайте велосипед. Все уже придумано до нас. Есть такой аэрозольный баллончик – Density Toner. Просто брызгаете из него с расстояния 20. 25 см на расположенный вертикально отпечаток. Вот результат. Слева до обработки, справа после.

Конечно, цена Density Toner-а порядка 10. 15$ и приобрести его можно далеко не в первом попавшемся магазине. Но своих денег он стОит, так что рекомендую. Без этого волшебного средства вряд ли удастся получить приемлемый результат. Повторяю, все это справедливо только для лазерных принтеров, на струйных я не пробовал печатать на пленке.

Наибольшее распространение в настоящее время получил пленочный фоторезист. Самое важное – аккуратно наклеить фоторезист на фольгу будущей платы. Фольгу предварительно зачищаем стирательной резинкой и тщательно обезжириваем каким-либо моющим средством. После этого к ней не прикасаемся.

Отрезаем лист фоторезиста чуть больше размера платы. Делать это следует при слабом освещении, ведь фоторезист, это по сути аналог фотопленки. Лучше при свете лампы накаливания, а не светодиодной. В спектре излучения ламп накаливания намного меньше УФ излучения, к которому чувствителен фоторезист.

Фоторезист с двух сторон покрыт пленкой. На одной стороне пленка глянцевая, а на другой слегка матовая. Если фоторезист в рулоне, матовая пленка обычно на внутренней стороне. Подцепляем матовую пленку ногтем, пинцетом, кусочком изоленты или скотча и приклеиваем фоторезист к меди.

Отклеиваем примерно полсантиметра пленки, тщательно придавливаем и разглаживаем фоторезист, отклеиваем следующие полсантиметра, и так до тех пор, пока не заклеим фоторезистом всю медь. Очень важно приклеить его без пылинок и пузырьков воздуха. От этого зависит качество будущей платы. В общем, все примерно так же, как при наклейке защитной пленки на экран смартфона.

Я протестировал два типа фоторезиста – отечественный МПФ-ВЩ (на фото слева) и итальянский Ordyl Alpha 350 (справа). Первый не рекомендую, ничего хорошего у меня с ним не получилось. Правда, может быть, я просто не проявил должного усердия. Дело в том, что он при комнатной температуре совершенно не прилипает к меди.

Нужно каким-то образом обеспечить равномерный нагрев платы до 30. 40 градусов. Сильно греть нельзя, т.к. фоторезист сразу приклеивается намертво и выгнать пузырьки воздуха не получится. Можно также попытаться использовать «мокрый» способ, когда приклеивание производится под водой. Но не буду рекомендовать это, т.к. не проверял. Желающие могут найти информацию в Интернет.

В общем, немного помучившись, я приобрел небольшой рулончик Ordyl Alpha 350. Его удалось наклеить без всякого подогрева.

После того, как пленка наклеена, внимательно смотрим, нет ли пузырьков воздуха. Если обнаружится несколько небольших пузырьков, их можно проколоть иголкой и разгладить. Если пузырей много — брак. Придется все смывать и повторять сначала с новым куском пленки. Так что приобретайте фоторезист с запасом, вряд ли сразу получится хороший результат. У меня приемлемый результат получился только с четвертой попытки, когда для прикатывания я использовал старый резиновый фотовалик.

Затем проглаживаем фоторезист утюгом через 1-2 листа белой офисной бумаги. Утюг должен быть хорошо и равномерно прогрет, но не слишком сильно — не более 100 грудусов. Если есть подходящий ламинатор — используйте его. Но с обеих сторон платы проложите по листу бумаги, иначе фоторезист может прилипнуть к валикам. Наконец, все OK, приступаем к следующей операции.

Теперь нужно произвести засветку. Кладем заготовку платы с наклеенной пленкой фоторезиста на ровную поверхность, сверху кладем напечатанный ранее прозрачный шаблон. Разумеется, той стороной, где напечатаны дорожки, к плате. Прижимаем все это листом стекла. Лучше использовать оргстекло, т.к. оно меньше поглощает УФ лучи, но подойдет и обычное, от книжного шкафа. Сверху ставим УФ излучатель.

В качестве источника ультрафиолетового излучения обычно рекомендуют использовать УФ люминесцентные лампы. Я тоже хотел приобрести такую штуку, но к своему удивлению обнаружил, что ее не так-то просто найти в продаже. Поиск выдавал только дорогущие УФ облучатели для маникюра. А это не совсем то, вернее, совсем не то, что нужно.

Пришлось делать источник УФ излучения своими руками. Заказал на Aliexpress вот такие светодиоды мягкого ультрафиолетового излучения.

Продаются 100 штук по цене немногим более 2$. Заказал 200 штук. При поиске задавайте что-то вроде Diodes 1210 3528 SMD UV LED Purple Lamp Bead 395 — 400nm. Идея не новая, описание таких излучателей можно найти в Интернет. Падение напряжения на одном светодиоде 3,3 В при токе 20 мА. Превышать эти значения нельзя – сгорит.

Можно соединить последовательно любое количество светодиодов в зависимости от напряжения источника питания. Последовательно с цепочкой светодиодов обязательно должен стоять токоограничивающий резистор. Вот, собственно и все.

Обычно для питания используется адаптер на 12 В, соответственно в каждой цепочке можно установить 3 светодиода. Но у меня уже и так по всем углам в квартире валяются адаптеры, зарядники и другие коробочки с проводами. Приобретать еще одну не захотелось.

Поэтому я поступил проще – увеличил количество светодиодов в цепочке до 64 и включил их на 220 В. Получилась вот такая схема.

3 цепочки по 64 светодиода, всего 192 светодиода, еще осталось 8 запасных. К чести китайских производителей замечу, что среди 200 штук не было ни одного нерабочего экземпляра.

Токоограничивающие резисторы R3-R5 составлены из 3-х штук МЛТ-2 16 КОм, включенных параллельно. Получается чуть больше 5 КОм с допустимой мощностью 6 Ватт. Выпрямительный мостик от компьютерного блока питания. Резисторы R1, R2 ограничивают бросок тока при включении и одновременно являются предохранителями. Мощность их должна быть 2 Ватта, иначе рано или поздно сгорят в момент включения. Для того, чтобы пересчитать номиналы резисторов для другого количества светодиодов, достаточно вспомнить закон Ома.

Светодиоды смонтированы на листе фольгированного стеклотекстолита размером 150х110 мм. На второй стороне «на пятачках» смонтированы элементы цепи питания.

Следует помнить, что схема имеет гальваническую связь с сетью, она должна быть помещена в корпус из диэлектрического материала. При работе светодиоды и токоограничивающие резисторы нагреваются, поэтому не следует включать излучатель более, чем на 15-20 минут.

В качестве корпуса я использовал контейнер, который приобрел в магазине хозяйственных товаров. Выбор там огромный – любой формы и размера. Плата приклеена к дну корпуса на поролоновых прокладках клеем «Момент». Места их приклейки заштрихованы на чертеже платы.

Время экспозиции определяется экспериментально, так же, как когда-то определяли время при печати фотографий. Рисуем в Sprint Layout примерно вот такой шаблон, распечатываем его, накладываем на стеклотекстолит с приклееным фоторезистом и начинаем засветку. Через указанное на шаблоне время прикрываем отдельные участки полоской непрозрачного материала.

Оптимальное время засветки у меня получилось всего одна минута. Так что можно обойтись и меньшим количеством светодиодов или увеличить размеры излучателя.

После облучения удаляем вторую защитную пленку с фоторезиста, аккуратно подцепив ее за уголок иголкой. Проявляем плату в 1% растворе кальцинированной соды. Важное условие! Вода должна быть холодной, температура не выше 25, а лучше 20 градусов. Иначе все смоется, как эмульсия с фотопленки. Для ускорения процесса протираем плату мягкой губкой или зубной щеткой.

Смотрим на результат. Небольшие огрехи еще не поздно исправить с помощью одноразового шприца и битумного лака. Наконец, все OK, приступаем к травлению. Я всегда использовал и сейчас использую раствор хлорного железа. Встречаются рекомендации травить в азотной кислоте, перекиси водорода, персульфате аммония и т.п. экзотических веществах.

Не рекомендую. Дело даже не в том, что в этом случае могут выделяться ядовитые газы, а в том, что процесс травления сопровождается образованием пузырьков на поверхности меди. Эти пузырьки способствуют отслаиванию фоторезиста или любого другого покрытия, которым нарисованы дорожки. В результате качество платы ухудшается. Травление же в хлорном железе не сопровождается газовыделением.

Когда травление закончится, фоторезист можно смыть с помощью растворителя для нитрокрасок или используя раствор кальцинированной соды. Только раствор должен быть более концентрированным, чем тот, который применялся для травления. Вот что у меня получилось.

В конце прошлого века, в условиях всеобщего дефицита, хлорное железо было сложно найти. Поэтому я использовал для травления другой состав. Вот как его приготовить (вдруг кому-то пригодится).

Наливаем в стеклянную или пластиковую емкость воду комнатной температуры и растворяем в ней до насыщения медный купорос (используется в сельском хозяйстве для борьбы с вредителями). Когда кристаллы перестанут растворяться, добавляем в этот раствор поваренную соль. Опять же до насыщения. Раствор приобретает красивый изумрудный цвет.

Сразу раствор использовать нельзя, он должен постоять 2-3 дня, а лучше – неделю. Когда состав дойдет до кондиции, сливаем жидкость с осадка. Раствор готов к применению, хранить его нужно в стеклянной или пластиковой посуде, ни в коем случае не в металлической. Время травления примерно в два раза больше, а ресурс раствора в два раза меньше, но качество получается не хуже, чем при травлении в хлорном железе.

Можно ли изготовить двухстороннюю плату? В принципе, люди делают. Но довольно сложно добиться совмещения рисунка на обеих сторонах. Не буду говорить «невозможно». Но я делаю односторонние платы. Вторую сторону для ВЧ устройств обычно использую в качестве общего провода. На ней же размещаю проволочные перемычки, если без них никак не получается обойтись. В крайнем случае несколько дорожек на второй стороне можно нарисовать вручную после сверления отверстий.

Понятно, что по сравнению с лазерно-утюжным методом, метод с использованием фоторезиста существенно сложнее, требует намного больше материальных и моральных затрат. Но и качество получается несравненно лучше. Я использую фоторезист только для сравнительно сложных плат, где нужны дорожки 0,3 мм и менее. Во всех остальных случаях лазерно-утюжный метод пока вне конкуренции.

Источник