Открываем секреты винтовки Мосина — механизм в разрезе

Русская 3-линейная (7,62-мм) винтовка образца 1891 года — магазинная винтовка, принятая на вооружение Русской Императорской Армии в 1891 году. Имела другие названия — 7,62-мм винтовка системы Мосина обр. 1891 г. (1891/30 гг.) (официальное наименование с 1924 года), трёхлинейка, винтовка Мосина, «Мосинка» и тому подобные. Массово использовалась в период с 1892 до (в НОАК и КНА) конца 1950-х гг., в этот период многократно модернизировалась.

Название: Винтовка Мосина

Тип: винтовка

Страна: Российская Империя/СССР/Россия

Годы производства: 1892—1965

Калибр: 7,62×54мм

Вид боепитания: неотъёмный магазин на пять патронов, снаряжаемый обоймами

Название трёхлинейка происходит от калибра ствола винтовки, который равен трём линиям (устаревшая мера длины, равная одной десятой дюйма или 2,54 мм). На основе винтовки образца 1891 года и её модификаций был создан целый ряд образцов спортивного и охотничьего оружия, как нарезного, так и гладкоствольного.

Открываем секреты винтовки Мосина — механизм в разрезе

В те давние-давние времена, когда компьютеров еще не было, а обучать солдат, как устроено оружие, уже было нужно, кому-то пришло в голову, что проще и правильнее сделать это, разрезав оружие и показав его устройство, как говорится, в натуре.

Многие почему-то думают, что знакомство солдат с оружием ограничивалось его разборкой и чисткой, что боец в армии смутно представлял себе устройство своего оружия или даже не думал об этом.

На самом деле и в царской армии, и в Красной, а затем и в Советской изучению устройства оружия уделялось немало времени.

Сегодня для изучения устройства оружия и взаимодействия его частей существует множество широкодоступных вариантов: чертежи, схемы, анимация. Можно найти устройство практически любого оружия или механизма.

Сто лет назад такого не было, все можно было только пощупать руками или увидеть. Именно это породило появление очень интересного вида учебных пособий — разрезные макеты оружия.

Конечно, эти пособия не имеют отношения к реальному оружию и в этом контексте нас заинтересовать не могут, но они интересны как с исторической, так и с практической точки зрения.

Разрезные макеты изготавливались из настоящего оружия, обычно отслужившего свой срок и списанного. Это логично. С одной стороны, для использования оно уже непригодно, с другой — еще может послужить при обучении молодых солдат и офицеров.

На макете винтовки хорошо видно, как именно происходит запирание ствола

Существует множество вариантов таких макетов. Часто в оружейных мастерских отходили от канонов и делали все по-своему, главное — дать доступ ко всем механизмам и деталям, чтобы солдат получил полное представление о том, как именно они работают и взаимодействуют. Надо отметить, что оружие отнюдь не простой образец для подобной задачи.

Оно проектируется с минимумом металла и дерева, что-то убрать из него, чтобы при этом конструкция не потеряла прочности и целостности, непросто. Часто макеты представляют собой сборные образцы из деталей от разных винтовок.

Объясняется это легко. Во-первых, далеко не с первого раза мастеру удается красиво и правильно разрезать ту или иную деталь. Во-вторых, в макет стараются ставить наиболее хорошо сохранившиеся детали, что логично и обоснованно. Главное — добиться наглядности и понятности макета.

Где еще можно увидеть, как выглядит патрон в патроннике?

На фотографиях представлен разрезной макет винтовки Мосина образца 1891 года. Исходником послужила винтовка с граненой коробкой, выпущенная в двадцатых – тридцатых годах двадцатого века.

Удивляет, насколько скрупулезно мастер подошел к ее препарированию, создав учебное пособие, на котором можно в мельчайших деталях познакомиться с устройством винтовки. Ствол вскрыт в нескольких местах; передняя часть оставлена целой, видимо, для прочности и для возможности примкнуть штык, что также является частью учебного процесса.

Ближе к патроннику ствол снят наполовину, и можно рассмотреть канал ствола и нарезы — небольшие и мелкие (надо заметить, что у мосинской винтовки одни из самых глубоких нарезов).

Далее видна часть патронника. В некоторых макетах возможна досылка патрона, и тогда можно воочию убедиться, насколько патронник повторяет профиль патрона и как выглядит винтовка с патроном в патроннике.

На макете присутствует несколько отверстий в районе патронника. Видимо, они остались с того времени, когда винтовка уже была учебным образцом, но еще не стала разрезным макетом. Другого объяснения, зачем нужно сверлить макет, да еще несколько раз, у меня нет.

На месте присоединения ствола к коробке аккуратно убран металл — видно, что ствол сажался на резьбовое соединение.

На макете установлены прицельные приспособления с откидным целиком

Сразу под стволом можно увидеть, как шомпол крепится к ложе. Почему-то многие не знают, что в мосинке он ввинчивается и таким способом фиксируется в ложе.

Чуть дальше, на коробке, причем с обеих сторон, сделаны две широкие выборки, так что при закрывании затвора видно, как на винтовке боевые упоры взаимодействуют с выступами на коробке.

Надо отметить, что затвор на винтовке при запирании взаимодействует именно с коробкой, а не со стволом. Это делает установку ствола в коробку точной и ответственной процедурой, поскольку зазор между казенной частью ствола и затвором должен быть очень точным и по возможности минимальным.

Вынув затвор, мы можем через боковые отверстия выборок посмотреть, как устроена коробка изнутри, как затвор проходит по ней до момента запирания, а также разобрать, из-за чего случаются утыкания и недосылы и как с этим бороться.

Левая часть коробки снята почти полностью, что дает прекрасный вид на работу затвора, знаменитой детали — отсечки-отражателя и магазина.

Кстати, в боковых частях магазина тоже имеются отверстия, чтобы было видно, как патроны расположены в магазине, зачем нужна отсечка-отражатель и какую важную функцию она выполняет.

Напомню: отсечка-отражатель не только удерживает патроны в магазине и подает их по одному на линию подачи, но и позволяет разделять первый и остальные патроны, исключая тем самым то, что верхний патрон, стоящий на очереди для подачи в патронник, может зацепиться закраиной за нижний патрон.

И хотя при снаряжении магазина настоятельно рекомендуется избегать попадания закраины следующего патрона за предыдущий, если такое произойдет, именно отсечка-отражатель не позволит верхнему патрону уткнуться. Ну и конечно, эта деталь выполняет функцию отражения стреляных гильз.

На макете мы видим, что подаватель магазина состоит из трех деталей с пружинами. Такое устройство позволило сэкономить место на пружину магазина и получить магазин, практически не выступающий за габарит оружия.

УСМ у винтовки Мосина прост. Нет, форма деталей сложна, но самих деталей две, затем спусковой крючок и шептало. Для знакомства с их работой в винтовке выбрано специальное окошко. В общем, что говорить! Конструктор был просто гений, сделав такой простой и надежный механизм.

Отдельная интересная деталь — прицельная планка. На макете стоит планка старого образца, интересная тем, что в отличие от новой, которая предполагает стрельбу до 2000 метров, позволяет стрелять до 3500 метров, причем до 1800 метров расстояние вводится как на новой, а дальше планку нужно откинуть вертикально, и целик превращается в передвижную рамку, которая двигается вертикально.

Наглядно видно, какая крутая траектория у полета пули; ствол винтовки становится под большим углом; правильная вкладка практически исключена, и очевидно, что такая стрельба возможна только по большим мишеням или крупным скоплениям противника.

Затвор винтовки тоже распилен, и можно посмотреть, как устроены курок и ударник и где находится боевая пружина. Понятно, как и когда винтовка встает на боевой взвод и когда взводится ударник.

Сначала было неясно, зачем нужна небольшая выборка на верхней части курка, но потом выяснилось, что через нее видно, как именно взаимодействуют детали, когда винтовка ставится на предохранитель.

Почему-то многие забывают, что у винтовки Мосина есть вполне пригодный предохранитель, для постановки на него надо немного оттянуть курок назад за пуговку и повернуть затвор против часовой стрелки.

В таком положении невозможно не только выстрелить, но и открыть затвор. Эта функция ставит точку в спорах о плохой мосинке и теряющемся затворе, когда охотник пробирается через заросли.

Бывали случаи, что охотник, продираясь через заросли, терял затвор. Такое действительно может произойти, но только если охотник будет ломиться в лесу со взведенной винтовкой, не поставленной на предохранитель. Опасно и крайне недальновидно.

А что, если какая-нибудь ветка нажмет на спуск? Поставленная на предохранитель винтовка выстрелить не может, и на винтовке со спущенным курком трудно открыть затвор веткой. В общем, знать свое оружие и понимать, как оно работает, всегда важно.

Итак, макет можно считать полезной «игрушкой». Конечно, сегодня на компьютере можно посмотреть и смоделировать почти любые взаимодействия деталей, но вы не почувствуете веса реального оружия, не приложите усилий, необходимых для его заряжания и разряжания, не поймете моторики обращения с оружием.

Как мне кажется, время разрезных макетов еще не прошло и сегодня они нужны.

Для любителя оружия, для того, кто прекрасно знает, как взаимодействуют детали, будет полезно посмотреть все это в реальной жизни. Мне, например, было интересно увидеть, насколько в реальности невелика площадь запирания боевых упоров и как тонок ствол, который выдерживает немалые давления.

Источник

Как из трёхлинейки сделать высокоточную винтовку

Пошаговое руководство

В 2007 году я получил «Спецсвязью» винтовку КО91/30М производства завода «Молот» с установленным на заказ прицелом ПУ на кронштейне Кочетова. Это была попытка создать улучшенный вариант снайперской «трёхлинейки».

В таком виде винтовка КО91/30М

была после первых доработок,

касающихся формы, цвета, покрытия ложи,

плавности работы затвора и УСМ

Вся надежда в этом устремлении была на новый толстостенный ствол и, отчасти, на послевоенную фанерную ложу. Стрельба показала потенциально неплохую кучность «мосинки», но сразу же вылез целый букет «косяков», в основном связанных с небрежностью переделки оружия в Вятских Полянах.

Следующий этап —

на винтовку установлен охотничий вариант ложи

работы С.Иванова

Удивительным было то, что на самом заводе такую халтуру в те времена воспринимали как норму, а спорить было бессмысленно. После первых охот и стрельб по бумажным мишеням было решено действовать самостоятельно.

Начался долгий и тернистый путь по доведению любимой винтовки до некоего абсолюта. Главная цель была определена в виде уверенной высокоточной стрельбы по малоразмерной цели, где кучность боя винтовки не должна была быть хуже 1 МОА. Спустя 13 лет поставленные задачи были решены. В этой статье я расскажу, что для этого было сделано.

На винтовку установлен

модифицированный кронштейн Кочетова-Рассолова

и прицел Meopta Meostar R1 4-12×40

с баллистической сеткой MMD

Стабильная и кучная стрельба из винтовки обр. 1891/30 гг. и её вариаций невозможна без стандартных, но принципиально важных условий. Это: нормальный ствол, жёсткая ложа и грамотная укладка в неё всего «железа», надёжное крепление оптики и отрегулированный УСМ. Качество патронов и прицела, а также уровень подготовки стрелка тоже должны быть на уровне, иначе вся затея теряет смысл.

О проблемах со стабильностью боя нашей винтовки ГРАУ было хорошо известно с момента появления «мосинки». Об этом на совещании по вопросам модернизации в 1934 г. прямо заявил начальник АУ тов. Ефимов.

Масштабные испытания показали, что трёхлинейки «сильно подвержены влиянию температурной среды, влажности воздуха и т.д. и быстро разлаживаются во время стрельбы». Одним из наиболее проблемных элементов винтовки была штатная ложа.

Трёхлинейка

в ложе работы мастера Сергея Иванова

Серьёзные попытки решить хотя бы часть проблем были предприняты ещё в начале 1920-х гг. Активные опытные работы над совершенствованием трёхлинейки велись вплоть до 1950-х гг., в т.ч. – по созданию на ТОЗе в 1936 г. т.н. «стабильных» винтовок.

Были получены хорошие результаты. Но массовому внедрению даже наиболее эффективных рационализаторских задумок мешали войны и экономические факторы.

В 2000-х гг. российскими и зарубежными энтузиастами было предпринято немало попыток по превращению трёхлинейки в высокоточную винтовку, имеющую все современные атрибуты – от эргономичной ложи до возможности применения предобъективных насадок.

Некоторые проекты пошли в жизнь в виде ограниченных модернизаций, но в большинстве случаев доработки сводились к доработке или замене ложи, УСМ и более-менее вменяемому способу установки современного оптического прицела.

Лишь в отдельных случаях дело доводилось до логического завершения. У меня это получилось, хотя со скрипом и далеко не сразу.

Винтовка обр. 1891/30 гг.

в современной охотничьей ложе

от С.Иванова

Я перепробовал всё – штатные ложи из березы, бука и фанеры, ореховые ложи работы Сергея Иванова, дюралевую складную от ORSIS. Я подгонял нагели на копоть, вклеивал втулки, делал беддинг, наматывал сальники и вывешивал ствол. Винтовка стреляла неплохо, но всё время чего-то не хватало.

Ложа из лёгкого сплава решила проблему нестабильности боя. Но из-за недостатков конструкции понадобилось много усилий по её доработке, плюс она была тяжёлой и не имела регулировки приклада по длине.

Винтовка КО91/30М

в алюминиевой складной ложе

производства ORSIS и ДТК «Егерь»

Опыт подсказывал, что нужна была прочная и устойчивая к любым воздействиям ложа из оружейного ламината, спортивно-тактической конфигурации, без нагеля, с трёхмерной регулировкой щеки и затыльника приклада.

Нужен был встроенный монопод, а также еврошина, позволяющая крепить сошки любой конструкции в нужной точке цевья.

Нужно было вывесить ствол и сделать правильную укладку всего «железа». Нужны были современные быстросъёмные антабки и возможность охотничьего применения винтовки, то есть – более-менее комфортной стрельбы навскидку, в т.ч. — без оптического прицела.

На трёхлинейку установлена ложа из оружейного ламината

производства российской компании Mastergun

из города Ставрополь

Сделать такую ложу согласилась компания Mastergun. На заводе в Ставрополе были изготовлены все необходимые детали из ламината, стали, дюрали и полимера.

Под предстоящий беддинг в ложе были отфрезерованы соответствующие выборки. Вклейку стальных втулок и вкладку «железа» на смолу (Devcon) я сделал сам, благо это дело несложное, а для новичков в Интернете есть необходимые инструкции.

Штатный спуск на трёхлинейке плохо подходит для точной стрельбы. О доработатке УСМ винтовки обр. 1891/30 гг. досконально расписано в советских книгах по спортивной стрельбе и на оружейных интернет-форумах.

Я довёл «родной» спуск до неплохих кондиций и сделал его подпружиненным. Но хотелось чего-то большего. Это «большее», в виде американского УСМ от Timney, стоило около 20 тысяч рублей и имело ряд недостатков.

Выход был найден в спусковом механизме под названием «БВ-КО91/30-Охота» от питерской компании Belyj-veterStocks. Этот УСМ регулируется по усилию и по длине рабочего хода спускового крючка и по всем параметрам превосходит заокеанский «импорт».

Усилие спуска регулируется от 50 до 650 граммов, оно зависит от навыка стрелка и степени изношенности затворной группы винтовки. Крепление корпуса УСМ осуществляется на штатный винт шептала и «родную» ось спускового крючка.

Для более быстрого срабатывания УСМ был в 2 раза облегчён курок затвора – по типу спортивной винтовки АВ. Боевой взвод курка перепрофилирован и отполирован. На пару витков укорочена боевая пружина – это дало уменьшение усилия на спуске. Для смазки затворной группы использована сухая смазка «Форум».

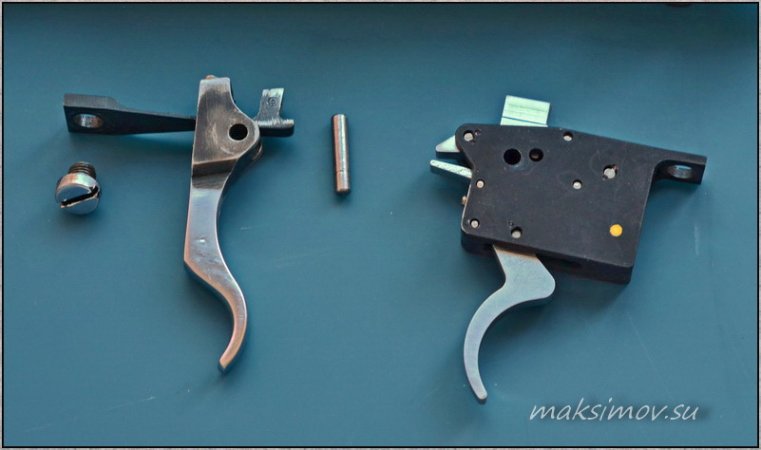

Слева — штатный спусковой механизм (шептало, спусковой крючок и ось),

справа — УСМ «БВ-КО91/30-Охота»

Кронштейн и оптика

Лучше всего подошёл бы мощный низкий кронштейн с планкой «Пикатинни», который фиксируется на ствольной коробке несколькими винтами и штифтами. К сожалению, в качественном виде такие кроны изготавливаются только на заказ и аж в Канаде.

К тому же с самого начала на винтовку была установлена база под крон Кочетова обр. 1942 года. Сам кронштейн с цельными кольцами позволял использовать только оригинальный прицел ПУ кратностью всего 3,5х, что меня быстро перестало устраивать.

Начались эксперименты. Первый кронштейн на базе Кочетова с разрезными кольцами под прицел с дюймовой трубой мне сделал Александр Сулимов. Потом и этого оказалось мало. Следующей крон под трубу 30 мм мне изготовил мастер Владимир Рассолов.

Со штатного кронштейна были срезаны кольца, после чего к стойке сваркой приварили специально изготовленный моноблок с разрезными кольцами под 30-мм трубу.

Мощный прижимной винт кронштейна Кочетова

тоже сделан под имбусовый ключ

При всех недостатках такой конструкции кронштейн позволил использовать современные прицелы, но без левого маховичка – ему мешает стойка крона. Надёжность фиксации тяжелой конструкции «крон+прицел» обеспечил прижимной винт, изготовленный под шестигранный ключ. Микрометрические винты также сделаны под «шестигранник».

Из всего разнообразия оптики подошёл только прицел Meopta Meostar R1 4-12×40 с баллистической сеткой MMD. Он хорошо встал в кольца, не касался объективом секторного прицела и оставил возможность использования «механики».

Есть более продвинутый подходящий вариант в виде модели Meopta Meostar R1 4-16×44, который имеет отстройку от параллакса и нормальные маховички внесения поправок. Но это пока что вопрос будущего. Будем стрелять с тем, что есть.

Осенью 2020 года случилось почти чудо — вологодский завод ВОМЗ выпустил серию цельнофрезерованных стальных кронштейнов КВМ-30. В этой статье подробно описано это изделие, а здесь ниже смотрите про него 10-минутный ролик.

Беддинг,

втулки и стяжные винты

В винтовке обр. 1891/30 гг. крепление ствольной и магазинной коробок осуществляется посредством двух стяжных винтов. Это стандартное решение для подавляющего большинства классических винтовок, но в трёхлинейке взаимное позиционирование этих двух главных элементов конструкции задано именно ложей.

Снять напряжение с дерева ложи и обеспечить стабильность боя помогают втулки под стяжные винты и укладка ствольной коробки в «постель» из эпоксидной смолы — беддинг. Если втулки вклеены правильно, то с дерева снимается вся нагрузка «на сжатие». Винты нужно затягивать жёстко, до упора.

Стяжной винт под 6-мм «шестигранник»

производства С.Челнокова (п-фа на Guns.ru)

Штатные винты к этому не приспособлены – усилие затяжки на шлице недостаточное. Выходом здесь может быть применение винтов с головкой под шестигранный ключ (он же имбусовый ключ или ключ Аллена). Такой ключ позволяет развить при закручивании винта усилие, десятикратно превосходящее усилие на обычной отвёртке. Такие винты я заказывал у Сергея Челнокова («п-ф»).

Вклеить втулки можно на любой качественный эпоксидный клей. Для этих целей хорошо показал себя «Суперхват», который не даёт усадки и имеет высокую механическую прочность. Но в этот раз я использовал проверенный Devcon, при помощи которого был сделан и беддинг (на 2 точки).

Стальные втулки были изготовлены на заводе Mastergun. Магазинная коробка опирается на чуть выступающие торцы втулок. Это полностью разгрузило ложу и обеспечило жёсткое соединение ствольной коробки с магазином.

Винтовка КО91/30М

в ложе Mastergun

Для точной стрельбы из винтовки желательно применение ДТК. Это избавляет от боязни выстрела и обеспечивает более высокие результаты при стрельбе.

Применение дульных устройств зависит от предпочтений стрелка и конструкции оружия. При наличии резьбы задача упрощается. В моём случае крепление «дульников» возможно только на цанговый зажим, плюс нужна фиксация всей конструкции за стойку мушки.

Минусом цанги является потенциальная вероятность пережатия дульной части ствола и риск неоднородного позиционирования дульного устройства при очередном снятии и последующей установке.

Ложа модели MG-4 производства Mastergun

позволяет устанавливать любые сошки.

На этой фотографии на винтовку установлен

модератор закрытого типа от «Ротор 43»

В настоящее время Россия переживает бум на так называемые «банки», которые убирают вспышку, снижают уровень звука выстрела и отдачи. На своих винтовках я использую хорошо зарекомендовавшие себя титановые пламегасители закрытого типа от ростовской компании «Ротор 43».

Для установки «банки» на трёхлинейку я использовал цанговый переходник от Р.Родионова. При стрельбе были задействованы и обычные ТДК — «Егерь» от компании «Тактика-Тула» и от Родионова.

Дульные устройства для КО91/30М.

Сверху вниз: цанговый ДТК от Р.Радионова, от него же — цанговый переходник под резьбу 14х1Л,

титановый ДТК закрытого типа от «Ротор 43» ,

ДТК «Егерь» от «Тактика-Тула»

В моём случае «еврошина» на цевьё винтовки установлена для применения сошек Leapers UTG 360° с креплением на планку Picatinny, классических складных сошек «Bipodharris» серии S и сошек F-класса производства Егора Антипова. Основной принцип – разные сошки под разные задачи.

В стационарных условиях я использую кожаные стрелковые мешки производства ИП «Ясенчук А.О.» При стрельбе с сошек всегда укладываю под них специальный коврик от компании «Русский Снайпер» — это придаёт стабильности вне зависимости от грунта.

Винтовка в ламинатной ложе производства Mastergun

на позиции в процессе тестирования

Погонные ремни

и чехол для винтовки

Я остановился на широком кожаном ремне под быстросъёмные антабки от «Стич Профи» (аналог Blaser), в плохую погоду ставлю синтетический ремень из охотничьей линейки «Лайт» от этого же производителя.

Для транспортировки винтовки со всем «приданым» использую 110-см кордуровый тактический чехол «Стич Профи». В планах заказать патронташ на цевьё.

Для транспортировки винтовки

идеально подошёл тактический чехол от «Stich Profi»,

погонный ремень от этого же производителя

Патроны

и релоадинг («самокрут»)

Раскрыть потенциал винтовки при стрельбе заводскими патронами практически невозможно. Год назад в России разрешили самостоятельное снаряжение патронов к нарезному оружию. Это дало импульс к развитию отрасли и открыло новые возможности для любого стрелка.

Я принципиально, по возможности, стараюсь использовать отечественное оборудование. У нас пока серийно не делают матрицы и многое другое для «релоуда». Но в России уже производят великолепного качества прессы, а это главный инструмент для домашнего снаряжения качественных винтовочных патронов.

Часть тестовых боеприпасов:

слева — заводские патроны «Супер» производства БПЗ ,

справа — самостоятельно собранные патроны

Обычно я использую мощный пресс от мастера Neck, а в рамках подготовки этой статьи попробовал новинку – компактный пресс Tirex-L. Оба изделия имеют высочайшее качество конструкции и изготовления. Но, если большой Neck мне больше удобен для обжима гильз, то прочие операции сподручнее выполнять на миниатюрном, но абсолютно самодостаточном «Тирексе». Матрицы и прочую мелочёвку я использую от Lee и RCBS, некоторые инструменты вроде депуллера и капсюлятора – от частных российских мастеров.

Порох – «Сунар 30-06» партии 9/18К, пули – матчевые Sierra Match King 303 Caliber (.311) 174 Gr. и 11,3-граммовые «Супер» от БПЗ калибра .311. Гильзы – Sako под муромский капсюль типа «Боксер» и новосибирские латунные гильзы LVE под родной «Бердан» КВ-27Н. Оптимальную навеску пороха под мои задачи я ещё не подобрал, пока сыплю ровно 3 грамма.

Ложа Mastergun

на винтовке КО91/30М

Это обеспечивает начальную скорость пули на уровне 770 м/сек. Маловато, но это поправимо: путём постепенного увеличения навески буду наращивать скорость применяемых пуль примерно до 800 м/сек. Приоритетом будет лучшая кучность на дистанциях до 300 м, так что «кочегарить» мне смысла нет.

Глубина посадки пули – по стандартной общей длине патрона (ОДП) 7,62х54R, т.е. около 75-77 мм. У меня ОДП получается примерно 76 мм. Из-за длинного пульного входа патронника «трёхи» нет смысла пытаться собрать патрон с «закусыванием» или касанием пули в нарезах.

Важнее обеспечить одинаковое усилие страгивания пули, что позволяют латунные гильзы, одинаковая навеска пороха и отбор пуль по массе (для отечественных пуль может быть полезной селекция по оживалу при помощи компаратора).

Слева — специально подогнутый подаватель (выпуска 1942 года),

который позволяет досылать патрон как из магазина, так и «забросом по одному».

Справа — обычный подаватель выпуска 1896 года

Если вы имеете опыт стрельбы из обычной трёхлинейки без какой-либо её доработки, то стрельба из доработанной винтовки на вас произведёт неизгладимое впечатление. Удобно, мягко, чётко, точно – это всё про стрельбу из старой «мосинки» в новом обличии. Единственное, что хотелось бы изменить, так это конструкцию магазина. Винтовку по-прежнему приходится наполнять сверху по одному патрону.

С одной стороны, это неподражаемый винтажный шарм, но для спортивно-тактического оружия хотелось бы иметь отъёмный магазин. Ребята из Mastergun в 2020 году обещали решить и эту проблему, так что ждём. А пока – стреляем по старинке, как наши деды в Великую Отечественную.

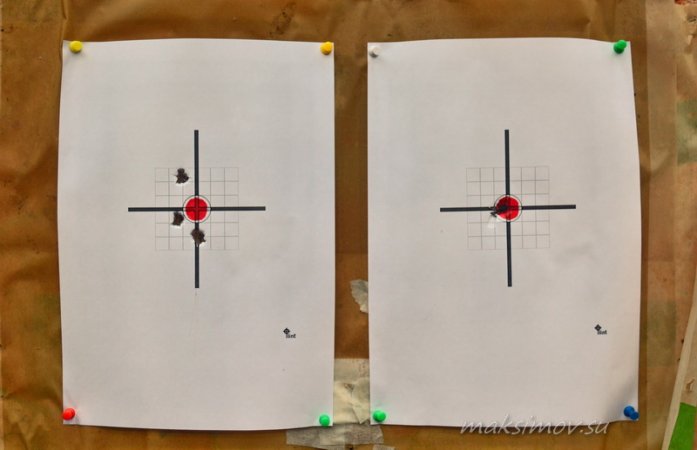

Контрольный отстрел проводился на дистанции 100 м, при положительной температуре воздуха. Использовались сошки «Харрис» и задний стрелковый мешок. В зависимости от патрона, серии стрелялись по 3-5 выстрелов, без длительного охлаждения ствола.

Стрельба

из винтовки КО91/30М

Меня больше всего интересовала стабильность и экстремальная кучность боя собранной винтовки. После предварительного «обнуления» прицела было отстреляно несколько серий по 3 выстрела патронами с пулей Sierra Match King массой 11,27 грамма. «Рецепт» патрона был выбран по усреднённым параметрам, но с учётом советов «старших товарищей».

Латунные гильзы Sako,

которые были использованы

для самостоятельного снаряжения патронов

Это сработало – замер лучшей группы показал что-то около 0,15 МОА (9 мм по краям пробоин). Ещё две серии дали около 0,3 МОА (9-10 мм, но уже по центрам пробоин). Худшие группы не вышли из 1 МОА, при этом все отрывы чётко фиксировались как ошибка стрелка – к новой ложе и новому УСМ в любом случае нужно было привыкнуть.

Все заводские патроны дали ожидаемо худший, но вполне приемлемый для охоты результат. Патроны с 2-хкомпонентной пулей НПЗ дали серии размером 26-33 мм по 5 выстрелам, 11,3-граммовые пули барнаульских патронов «Супер» в сериях по 5 выстрелов прилетели обнадёживающими группами по 22-28 мм.

Старую «Экстру» раскидало до 32 мм. Заначенный в 2011 году «Кентавр» с 11,3-граммовой пулей Hornady от БПЗ, который вообще не полетел из «Тигра» с 320-мм шагом нарезов, из КО91/30М с «твистом» 240 мм неожиданно выдал группы около 0,7-0,8 МОА.

Контрольная мишень, отстрелянная на 100 м.

Слева — серия из 3-х выстрелов самыми дешёвыми заводскими патронами (НПЗ),

справа — 3 выстрела «самокрутом» (9 мм по центрам пробоин или 0,3 МОА)

Моя много пострелявшая КО91/30М после тотального размеднения и полировки ствола пастами J-B для «набирания» нужных кондиций требует некоторого настрела перед зачётными сериями. Винтовка начинает собирать красивые группы после 10-12 выстрелов. Это немного раздражает, но эт этого никуда не уйти.

Винтовка КО91/30М

в новом тюнинге

Великолепная эргономика, чёткий и понятный спуск, мягкая отдача, некоторая монументальность, хорошая «картинка» прицела, шикарный внешний вид – всё это относится к доработанной модели КО91/30М. При этом винтовка осталась любимой «трёхой», узнаваемым легендарным оружием.

Конструкция полностью обратима. Вернуть винтовку в её штатную ложу, поставить «родной» ПУ, УСМ и стандартный курок – дело нескольких минут.

Регулируемый приклад ложи Mastergun

на винтовке КО91/30М

Многолетние поиски и эксперименты привели к созданию точного и удобного комплекса на базе винтовки КО91/30М под родной патрон 7,62х54R. Несмотря на приличный настрел и посыпавшийся по всей длине ствола хром, получены хорошие результаты.

Есть ощутимый задел на улучшение стабильности боя – здесь вопрос решается посредством дальнейшей работы над патроном и стрелковой практикой.

Ложа Mastergun

на винтовке КО91/30М

На будущее есть планы перестволить винтовку – отказываться от неё я не собираюсь. Если на «масяню» поставить 550-мм ствол с более коротким пульным входом и заводской резьбой под современный ДТК, это поможет не то чтобы ужать кучность (винтовка и так стреляет хорошо), но адаптировать оружие под более широкий выбор пуль.

Спортивная винтовка МЦ13, которая в этом же калибре способна стабильно стрелять в «одну дырку» более широкой номенклатурой патронов, является отличным примером потенциала нашего винтовочного патрона.

Ну а пока мы можем говорить о том, что обычная серийная винтовка с патронником образца 1891 года, после некоторых бюджетных доработок может не только радовать глаз, но и стрелять на уровне современных импортных моделей.

Ложа Mastergun

на винтовке КО91/30М

Статья была опубликована

в новом федеральном журнале «Охота»,

№1, март 2020 года

Источник