- Как сделать заземление в доме, коттедже, на даче

- Виды контуров заземления

- Треугольник

- Линейный контур заземления

- Материалы для контура заземления

- Параметры и материалы штырей

- Из чего делать металлосвязь и как соединять со штырями

- Как сделать заземление своими руками

- Порядок работ

- Ввод контура заземления в дом

- Схемы заземления: какую лучше сделать

- Устройство в частном доме системы заземления TN-C-S

- Заземление по системе TT

- Заземление в частном доме своими руками

- Выбор места для размещения контура

- Удельное сопротивление грунта и расчёт электродов

- Как быстро забить основные заземлители

- Обвязка контура, вывод шины

- Проверка нормативных параметров, обслуживание контура

Как сделать заземление в доме, коттедже, на даче

Современная бытовая техника и аппаратура требует наличия заземления. Только в этом случае производители будут поддерживать свои гарантии. Обитателям квартир приходится ждать капремонта сетей, а владельцам домов можно все сделать своими руками. Как сделать заземление в частном доме, каков порядок действий и схемы подключения — обо всем этом читайте тут.

Виды контуров заземления

Вообще, контуры заземления могут быть в виде треугольника, прямоугольника, овала, линии или дуги. Оптимальный вариант для частного дома — треугольник, но вполне подойдут и другие.

Заземление в частном доме — виды заземляющих контуров

Треугольник

Заземление в частном доме или на даче чаще всего делают с контуром в виде равнобедренного треугольника. Почему так? Потому что при таком строении на минимальной площади получаем максимальную площадь рассеивания токов. Затраты на устройство заземляющего контура минимальны, а параметры соответствуют номам.

Чаще всего заземление в частном доме делают с контуром в виде треугольника

Минимальное расстояние между штырями в треугольнике контура заземления — их длина, максимальное — удвоенная длина. Например, если штыри забиваете на глубину 2,5 метра, то расстояние между ними должно быть 2,5-5,0 м. В этом случае при измерении сопротивления контура заземления получите нормальные показатели.

Во время работ не всегда получается сделать треугольник строго равнобедренным — камни попадаются в нужном месте или другие труднопроходимые участки грунтов. В этом случае можно штыри сдвигать.

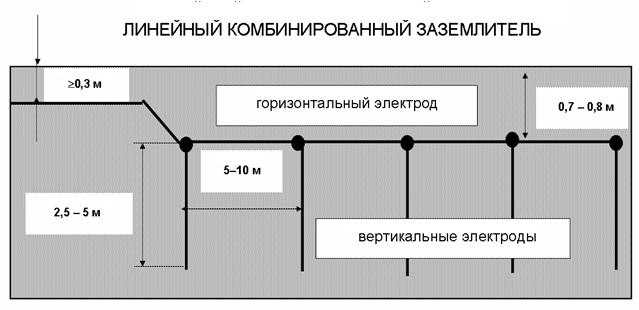

Линейный контур заземления

В некоторых случаях проще сделать контур заземления в виде полукруга или цепочки штырей, выстроенных в линию (если нет свободного участка подходящих размеров). В этом случае расстояние между штырями тоже равно или больше длины самих электродов.

При линейном контуре необходимо большее число вертикальных электродов — чтобы площадь рассеивания была достаточной

Недостаток такого способа — для получения нужных параметров необходимо большее количество вертикальных электродов. Так как забивать их — то еще удовольствие, при наличии мета стараются сделать треугольный контур.

Материалы для контура заземления

Чтобы заземление частного дома было эффективным, его сопротивление не должно быть больше 4 Ом. Для этого необходимо обеспечить хороший контакт заземлителей с грунтом. Проблема в том, что измерить сопротивление заземления можно только специальным прибором. Эту процедуру проводят при вводе системы в эксплуатацию. Если параметры хуже, акт не подписывают. Потому, делая заземление частного дома или дачи своими руками, старайтесь строго придерживаться технологии.

Пример заземления для частного дома

Параметры и материалы штырей

Штыри заземления обычно делают из черного металла. Чаще всего используется пруток сечением 16 мм и больше или уголок параметрами 50*50*5 мм (полочка 5 см, толщина металла — 5 мм). Обратите внимание, что арматуру использовать нельзя — ее поверхность каленая, что изменяет распределение токов, к тому же в земле она быстро ржавеет и разрушается. Нужен именно пруток, не арматура.

Возможные профили электродов

Еще вариант для засушливых регионов — толстостенные металлические трубы. Их нижнюю часть сплющивают в виде конуса, в нижней трети сверлят отверстия. Под их установку сверлят лунки требуемой длины, так как забить их не получится. При пересыхании грунтов и ухудшении параметров заземления, в трубы заливают соляной раствор — для восстановления рассеивающей способности грунтов.

Длинна стержней заземления — 2,5-3 метра. Этого достаточно для большинства регионов. Конкретнее есть два требования:

- стержень контура заземления должен заходить в грунт ниже уровня промерзания не менее чем на 60 см (лучше — 80-100 см);

- в засушливых регионах как минимум 1/3 заземлителя должна находиться во влажных грунтах, потому еще надо ориентироваться на уровень расположения грунтовых вод — при низком их расположении могут понадобиться более длинные стержни.

Чаще всего используют стальной уголок и полосу

Конкретные параметры заземления можно высчитать, но требуются результаты геологического исследования. Если у вас таковые имеются, можно заказать расчет в специализированно организации.

Из чего делать металлосвязь и как соединять со штырями

Все штыри контура соединяются между собой металлосвязью. Ее можно сделать из:

- медного провода сечением на менее 10 мм 2 ;

- алюминиевого провода сечением не менее 16 мм 2

- стальной проводник сечением не менее 100 мм 2 (обычно полоса 25*5 мм) .

Чаще всего штыри между собой соединяются при помощи стальной полосы. Ее приваривают к уголкам или оголовкам прутка. Очень важно чтобы качество сварного шва было высоким — от этого зависит пройдет ли ваше заземление испытание или нет (будет ли оно соответствовать требованиям — сопротивление меньше 4 Ом).

Параметры, которых необходимо добиться при самостоятельном изготовлении контура заземления

При использовании алюминиевого или медного провода к штырям приваривают болт большого сечения, к нему уже крепят провода. Провод можно накрутить на болт и прижать шайбой с гайкой, можно провод оконечить разъемом подходящего размера. Главная задача та же — обеспечить хороший контакт. Потому не забудьте зачистить болт и провод до чистого металла (можно обработать шкуркой) и хорошо поджать — для хорошего контакта.

Как сделать заземление своими руками

После того как закуплены все материалы, можно приступать к собственно изготовлению контура заземления. Для начала нарезают металл на отрезки. Длина их должна быть больше расчетной примерно на 20-30 см — при забивании вершины штыре изгибаются, так что приходится их срезать.

Заточить забиваемые края вертикальных электродов — дело пойдет быстрее

Есть способ уменьшить сопротивление при забивании электродов — один конец уголка или штыря заточить под углом 30°. Этот угол оптимален при забивании в грунт. Второй момент — к верхнему краю электрода, сверху, приварить площадку из металла. Во-первых, по ней проще попасть, во-вторых, меньше деформируется металл.

Порядок работ

Независимо от формы контура, начинается все с земляных работ. Необходимо выкопать канаву. Лучше ее сделать со скошенными краями — так она меньше обсыпается. Порядок работ такой:

- Расчищают площадь, на которой будет размещаться контур заземления, наносят разметку.

- По разметке копают траншею глубиной 70-80 см, шириной около 50 см. Глубина неслучайна — если проложить металлосвязь ниже или выше, металл будет быстрее корродировать.

- Подготовленные штыри ставят в намеченных местах, забивают до тех пор, пока над поверхностью не останется участок около 20 см.

Процесс изготовления заземляющего контура — для заземления в частном доме

Красить надо только места сварки

Схема заземляющего контура с размерами

Собственно, на этом все. Заземление в частном доме своими руками сделали. Осталось его подключить. Для этого надо разобраться со схемами организации заземления.

Ввод контура заземления в дом

Контур заземления необходимо каким-то образом завести на шину заземления. Сделать это можно при помощи стальной полосы 24*4 мм, медной проволоки сечением 10 мм2, алюминиевым проводом сечением 16 мм2.

В случае использования проводов, их лучше искать в изоляции. Тогда к контуру приваривается болт, конец проводника надевается гильза с контактной площадкой (круглой). На болт накручивается гайка, на нее — шайба, затем провод, сверху — еще одна шайба и все это затягивается гайкой (картинка справа).

Как завести «землю» в дом

При использовании стальной полосы есть два выхода — завести в дом шину или провод. Стальную шину размером 24*4 мм тянуть очень не хочется — вид неэстетичный. Если есть — можно при помощи того же болтового соединения провести медную шину. Она нужна гораздо меньшего размера, смотрится лучше (фото слева).

Также можно сделать переход с металлической шины на медный провод (сечение 10 мм2). В этом случае к шине приваривают два болтана расстоянии в несколько сантиметров друг от друга (5-10 см). Медный провод закручивают вокруг обоих болтов, прижимая их с помощью шайбы и гайки к металлу (затягивать как можно лучше). Это способ — самый экономный и удобный. Требует не так много денег, как при использовании только медного/алюминиевого провода, провести его через стену проще, чем шину (даже медную).

Схемы заземления: какую лучше сделать

В настоящий момент в частном секторе используют только две схемы подключения заземления — TN-C-S и TT. В большинстве своем к дому подходит двухжильный (220 В) или четырехжильный (380 В) кабель (система TN-С). При такой проводке кроме фазного (фазных) провода приходит защитный проводник PEN, в котором объединены ноль и земля. На данный момент этот способ не обеспечивает должной защиты от поражения электротоком, потому рекомендуется заменить старую двухпроводную проводку на трехпроводную (220 В) или пятипроводную (380 В).

Две схемы, которые применяются если надо сделать заземление в частном доме

Для того чтобы получить нормальную трех- или пяти- жильную проводку необходимо провести разделение этого проводника на землю PE и нейтраль N (при этом необходим индивидуальный контур заземления). Делают это во вводном шкафу на фасаде дома или в учетно-распределительном шкафу внутри дома, но обязательно до счетчика. В зависимости от способа разделения получают либо систему TN-C-S, либо TT.

Устройство в частном доме системы заземления TN-C-S

При использовании этой схемы очень важно сделать хороший индивидуальный контур заземления. Обратите внимание, что при системе TN-C-S для защиты от поражения электрическим током необходима установка УЗО и дифавтоматов. Без них ни о какой защите речь не идет.

Также для обеспечения защиты требуется к земляной шине отдельными проводами (неразрывными) подключить все системы, которые сделаны из токопроводящих материалов — отопление, водоснабжение, арматурный каркас фундамента, канализация, газопровод (если они выполнены из металлических труб). Потому шину заземления необходимо брать «с запасом».

Схема преобразования системы TN-С на TN-С-S

Для разделения PEN проводника и создания заземления в частном доме TN-C-S нужны три шины: на металлическом основании — это будет шина PE (земляная), и на диэлектрическом основании — это будет шина N (нейтрали), и маленькая шина-расщепитель на четыре «посадочных» места.

Металлическую «земляную» шину надо прикрепить к металлическому корпусу шкафа так, чтобы был хороший электрический контакт. Для этого в местах крепления, под болты, с корпуса счищают краску до чистого металла. Нулевую шину — на диэлектрическом основании — лучше крепить на дин-рейку. Такой способ установки выполняет основное требование — после разделения шины PE и N нигде не должны пересекаться (не должны иметь контакта).

Заземление в частном доме — переход с системы TN-С на TN-С-S

Далее подключаем так:

- Пришедший с линии проводник PEN заводится на шину-расщепитель.

- На эту же шину подключаем провод от контура заземления.

- С одного гнезда медным проводом сечением 10 мм 2 ставим перемычку на земляную шину;

- С последнего свободного гнезда ставим перемычку на нулевую шину или шину нейтрали (тоже медный провод 10 мм 2 ).

Теперь все — заземление в частном доме сделано по схеме TN-C-S. Далее для подключения потребителей фазу берем от вводного кабеля, ноль — с шины N, землю — с шины PE. Обязательно следим, чтобы земля и ноль нигде не пересекались.

Заземление по системе TT

Преобразование схемы TN-C в TT происходит вообще просто. От столба приходят два провода. Фазный и дальше используется как фаза, а защитный PEN-проводник крепится к «нулевой» шине и дальше считается нулем. На шину заземления напрямую подается проводник от сделанного контура.

Заземление в частном доме своими руками — схема TT

Недостаток этой системы в том, что она обеспечивает защиту только той техники, у которой предусмотрено использование «земляного» провода. Если есть еще бытовая техника, сделанная по двухпроводной схеме, она может оказаться под напряжением. Даже если корпуса их заземлить отдельными проводниками, в случае проблем напряжение может остаться на «нуле» (фазу разорвет автомат). Поэтому из этих двух схем предпочтение отдают TN-C-S как более надежной.

Источник

Заземление в частном доме своими руками

Собственный контур заземления — отличительный признак действительно продуманной и качественной системы электроснабжения. Его устройство весьма примитивно, практическая же польза — неоценима. Монтаж своими руками не займёт много времени, а правильное исполнение контура гарантирует его многолетнюю исправную работу.

Выбор места для размещения контура

Чтобы определить место, подходящее для забивки электродов заземления, нужно пройти процедуру, именуемую согласованием трасс инженерных коммуникаций. Поскольку длина электродов, как правило, больше глубины залегания линий электропередач, связи и трубопроводов, риск их повреждения абсолютно реален при работе в черте города. Поэтому сначала ознакомьтесь с планами прокладки трасс коммуникаций, запрос можно оставить в местной городской администрации.

Это может быть связано с небольшими денежными издержками, однако получать ордер на земляные работы почти никогда не требуется. С согласованием связан один интересный момент: вы снимаете с себя ответственность за повреждение линии, если её нет в реестре подземных коммуникаций. При этом даже если в идеально подходящем месте уже проложены подземные трассы, вы сможете легко их обойти, пользуясь указанными значениями защитных зон и точками привязки.

Располагая контур, обратите внимание на параметры грунта. Обладателям отчёта по геоморфологии местности рекомендуется располагать основные заземлители в как можно более низкой точке верхнего водоупора, насыщенной влагой. Также предпочтительны места затенённые, вблизи сливных ям или дренажных колодцев, в мелиорационных канавах. Вода с растворёнными ионами солей (в умеренном количестве) придаёт хорошую проводимость грунтам даже тех категорий, в которых она начисто отсутствует при иссушенном их состоянии.

Ещё один критерий оценки местности — отношение уровня грунтовых вод к глубине погружения основных заземлителей. Если есть возможность устроить контур на дне подвала или смотровой ямы — лучше ей воспользоваться. Исключение составляют участки, насыщенные агрессивными жидкостями: септики, сливные и компостные ямы. Также следует избегать близости с деревьями, активно поглощающими воду, например, берёзой или ивой.

Удельное сопротивление грунта и расчёт электродов

Передача электрического потенциала литосфере происходит со всей поверхности металлических электродов через металлизированные частицы почвы и содержащуюся в грунте влагу. Учитываться должно всё: от шероховатости поверхности металла до пористости грунта и плотности посадки в нём стальных заземлителей.

Геоморфологический профиль и таблица удельных сопротивлений грунтов — вот что берётся за основу расчёта сопротивления распространению тока через основные заземлители. Рекомендуется пользоваться пособием «Нормы устройства сетей заземления» за авторством Р.Н. Карякина, где есть исчерпывающая информация для вычисления нужных параметров, а также описана техника использования естественных заземлителей (обсадок скважин, свай или трубопроводов).

В реальности подробный расчёт выполняется редко, обычно исходные данные принимаются худшими из возможных для конкретных условий размещения. Требуемые характеристики достигаются увеличением либо длины электродов (что более предпочтительно), либо их числа. Запасом прочности обеспечивается длительный срок эксплуатации контура: покрываясь ржавчиной, электроды сильно теряют в проводимости, поэтому к ним периодически добивают новые.

Расчёт начинают с допустимого сечения элементов системы заземления, их проводимость должна соответствовать мощности электрического подключения заземляемой системы. В большинстве случаев используется профили из углеродистой стали, их сечение не должно быть меньше 80 мм 2 . Для нержавеющей стали этот показатель составляет 60–70 мм 2 . Сечение принято заведомо завышать для компенсации коррозионного воздействия почвы.

Второй вопрос — общая площадь поверхности. В качестве основных заземлителей следует использовать угловую сталь, тавр или двутавр — изделия с сечением незамкнутой формы, контактирующие с грунтом всеми сторонами. Сопротивление одиночного заземлителя или его участка определяется как удельное сопротивление грунта, его окружающего, делённое на π — кратное значение основного линейного размера (для вертикально стержня это его длина).

Результат нужно умножить на безразмерный коэффициент формы (для вертикального стержня это половина натурального логарифма от четырёхкратной длины, поделённая на периметр сечения). Для примера, вертикальный электрод длиной 2,5 метра из угловой стали 50х50 мм коэффициент составит почти 1,25, сопротивление растеканию (при залегании заземлителей целиком в суглинке) составит 8,3 Ом.

Общее сопротивление вертикальных заземлителей описывается как сумма их обратных значений:

- 1 / R = 1 / R1 + 1 / R2 + . + 1 / Rn

Таким образом, для достижения нормативного значения в 4–6 Ом потребуется не менее двух электродов по 2,5 метра, по аналогии можно рассчитать варианты с другим подходящим числом или длиной заземлителей.

Как быстро забить основные заземлители

Когда требуемые расчёты выполнены, наступает очередь монтажа. Тривиальная, на первый взгляд, задача забить электроды в землю может обернуться испорченным металлопрокатом просто из-за незнания механики процесса.

Грунт на глубине более метра достаточно плотный и находится под давлением. Почва плотно обжимает стальной стержень, при этом силы трения препятствуют погружению и растут вместе с площадью соприкосновения при каждом ударе. Мороки добавляют встречающиеся на пути обломки твёрдой породы, иногда электрод разумнее выдернуть и вбить в новом месте.

Заземлители нужно правильно заточить перед забивкой. Общий угол скоса острия должен быть порядка 30–35º. От края острия нужно отступить около 40 мм и свести спуск под более тупым углом, около 45–50º. Тавр, двутавр и швеллер могут иметь несколько спусков, прутья до 24 мм рекомендуется острить ковкой с медленным отпуском.

Перед забивкой электродов их нужно удалить друг от друга не менее чем на 230 см, более двух (N) вертикальных заземлителей располагают на вершинах равностороннего N-угольника. Под каждый электрод нужно выкопать или пробурить лунку глубиной 35–50 см чтобы основное тело проводника находилось как можно глубже. Бурить лунки в полную глубину не рекомендуется. Откопанные приямки соединяются между собой траншеями, по которым будет скрыто проложена обвязка электродов.

Забивать стальные стержни лучше всего вручную, кувалдой около 7–10 кг. Да, вибрационное погружение работает лучше, но соответствующее оборудование не так просто достать и допускается его использовать не везде. Основная проблема при забивании — деформация хвостовика от частых ударов, поэтому бить нужно через бабку специальной формы, надевающуюся сверху на электрод и не позволяющую ему согнуться или расплескаться сверх меры. Также можно периодически обрезать УШМ край электрода по мере сплющивания или подливать в приямок воду небольшими порциями.

Обвязка контура, вывод шины

Вертикальные электроды должны полностью находиться под слоем почвы не менее 20–30 см, на этом же уровне располагаются все горизонтальные заземлители. Для связки используется стальная полоса 4х40 мм или выше, поставленная на ребро. С электродами она соединяется дуговой сваркой, суммарная длина шва должна составлять не менее половины периметра сечения.

От контура остаток полосы прокладывается под грунтом до стены здания с ВРУ. Чтобы не разрушать отмостку фундамента, полосу можно проложить поверх неё, закрепив дюбелями быстрого монтажа, либо устроить подкоп и проход через огильзованное отверстие. Шину заземления нужно закрепить к стационарной конструкции как минимум в двух точках, к концу приваривается болт М10 с двумя шайбами и гайкой.

Монтаж контура завершается нанесением защитного покрытия на места сварки, это может быть краска или обычный битум. После заземлители засыпают грунтом, тщательно его трамбуя.

Проверка нормативных параметров, обслуживание контура

Под болт на выводе шины зажимают медный однопроволочный провод (ПВ-1) сечением не ниже 6 мм 2 . Он следует как основной защитный проводник к ВРУ и далее разделяется по всей системе заземления к каждому потребителю электроэнергии, который нуждается в уравнивании потенциалов.

Обычно сопротивление линий системы заземления считается удовлетворяющим нормативному при использовании на ответвлениях медного провода от 2,5 мм 2 , а также стального прутка или полосы сечением от 50 мм 2 . Система заземления обычно не предусматривает разрывов при ветвлении, общее сопротивление между ВРУ и самой удалённой точкой должно находиться в районе 4–6 Ом.

Растекание тока по основным заземлителям проверяется с помощью грунтового мегаомметра: он меряет сопротивление между металлическими частями системы заземления и временными электродами, забитыми в почву на 50 см в 15 и 20 метрах от контура. Результаты измерений служат основанием для подписания технических условий и допуска электросети к эксплуатации.

Замер сопротивления заземления: 1 — измеритель сопротивления заземления; 2 — контур заземления; 3 — временные электроды

Обслуживания, как такового, контур заземления не требует. Достаточно исключить ведение земляных работ в месте его расположения и следить, чтобы грунт не пересыхал. Также следует исключить попадание агрессивных жидкостей на почву. Это замечание связано с тем, что часто перед периодическими (и нормируемые ПУЭ и ПБЭЭ) замерами сопротивления почву поливают, например, раствором поваренной соли. Это временно улучшает проводимость почвы и, как следствие, сопротивление растеканию снижается. Но в таких условиях контур просуществует физически всего 1,5–2 года.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Источник