Измеритель RLC-2

Лучший вариант — измерительный адаптер (минимальные наводки), но в него не всё зажмешь. Зажимы Кельвина с экранировкой были только советские, но таких не найти: 09.01.2017, 16:10

Себе я сделал с не длинными качественными кабелями и готовыми зажимами с короткими губками, можно пользоваться: 28.12.2017, 23:09

Правильный кабель, который использовали авторы RLC-2 (я такого не нашел): 13 мая 2017 14:22

Зажимы у меня вот такие:

У них есть недостатки: слабая сила прижима и практически нет насечек, так что иногда соскальзывают с деталей. Силу прижима удалось немного усилить, подложив под кончики пружин подкладки. Мой коллега купил такие для своего DE-5000, не понравились, я у него выкупил, а в DE-5000 он оставил крокодилы, с какими шел этот прибор. Крокодилы намного более хваткие и для практических задач их вполне хватает. Подводка к крокодилам четырех проводная.

А это внутри адаптера TL-21 (DE-5000):

АК: и практически нет насечек, так что иногда соскальзывают с деталей.

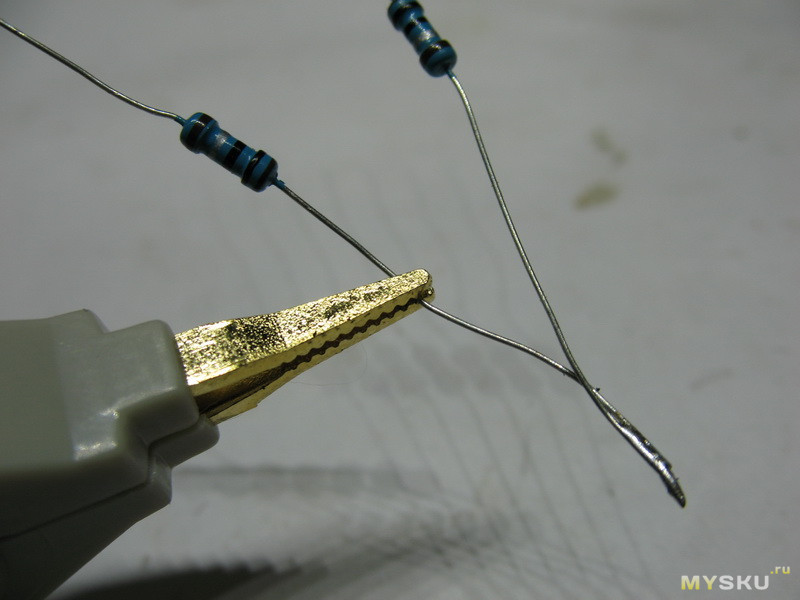

Я у своих самодельных зажимах насечки формировал сам, плоскогубцами.

АК способов действительно много. Но наверное остановлюсь на том, что вы сразу посоветовали (укорочу провода и подрежу пластинки в заказанных крокодилах)

Только что получил полипропиленовый конденсатор ERCOS (TDK) 0,33uF 400V (PCAPR-400-0.33-J-PP-15)

Диэлектрическая абсорбция 1,6mV. Это то что надо!

Диэлектрическая абсорбция: (0,0016/10)*100%=0,016%. Теперь осталось дождаться микроконтроллер?

smart4on: Но наверное остановлюсь на том, что вы сразу посоветовали (укорочу провода и подрежу пластинки в заказанных крокодилах)

Еще и дырочки просверлить, и резьбу нарезать. Пружины достаточно мощные, кто-то высказывал сомнение, а выдержит ли крепление. В стандартной конструкции пружины прижимают пластины к пластмассе, а здесь будут вырывать. Расскажете потом.

Я укорачивал. Пока все (с полгода как) на месте,ничего не вырвало. У меня другая проблема вылезла — кабеля нужно менять на что то достойное и укорачивать.

По тестеру диэлектрической абсорбции. Получил микросхему ОУ, впаял. Получается виртуальных -20mV начальное смещение (т.е. на +90mV показывает +70mV). Вроде мало, но для нас не подходит. Т.е. надо делать положительное начальное смещение, а потом мультиметром, функцией «относительных измерений» ставить все на ноль. Но даже не в этом дело. А дело в том, что разряд (падения) показаний все равно довольно быстрое. Каждую сек значение уменьшается на 0,1mV, намного хуже, чем когда я напрямую включал «нормальный» мультиметр. Поэтому не вижу смысла делать доработки на ОУ. Лишний «головняк», а результат гораздо хуже.

Моё мнение. Как бы народ ни пытался бы народно-доступными средствами достичь параметров измерений эталонных, этого не случится никак. Надо иметь понимание того, что , в принципе, RLC-2 достиг идеала в соотношении цена/качество без особо кардинальных в него финансовых вливаний уже на стадии разработки.

Либо брать калибраторы по цене квартиры в центре Москвы, либо просто качественно отстроить RLC-2 , и иметь просто качественный прибор. В 80-е годы мы все привыкли, что достаточно даже 10% точности. Времена изменились. Мы стали совсем капризными.

Ocela , уточните, какой ОУ, и по какой схеме включен, в том числе питание.

Схему ранее выкладывал

Форум про радио — сайт, посвященный обсуждению электроники, компьютеров и смежных тем.

Источник

Миллиомметр на коленке или немного перфекционизма

В своём исследовании проводов с Aliexpress (https://ammo1.livejournal.com/921524.html) я измерял их сопротивление точным мультиметром, компенсируя сопротивление щупов режимом относительных измерений. В комментариях мне подсказали, что есть очень простой способ, как точно измерить маленькие сопротивления.

Всё очень просто. Если пропустить через измеряемый элемент (в данном случае провод) фиксированный ток и измерять напряжение (обязательно отдельными проводами), можно весьма точно вычислить сопротивление, причём на точность не будут влиять потери в проводах и даже качество соединения щупов и измеряемого элемента. Принцип такого измерения просто и понятно описан здесь: Зажимы (крокодилы) Кельвина. Делаем самодельный Миллиомметр. .

На самом деле, обычные крокодилы в данном случае ничем не хуже зажимов Кельвина, желательно только, чтобы крокодилы, подающие ток на измеряемый провод, были не с краю.

С помощью регулируемого источника питания с последовательно подключённым резистором (я использовал 72 Ом 2Вт) через провод пропускается фиксированный ток (в моём случае 100 мА). Для каждого измерения ток нужно подстраивать изменением напряжения источника. В статье, ссылку на которую я давал выше, используется стабилизатор тока, но при единичных измерениях вполне можно обойтись регулируемым источником питания и мультиметром в режиме миллиамперметра.

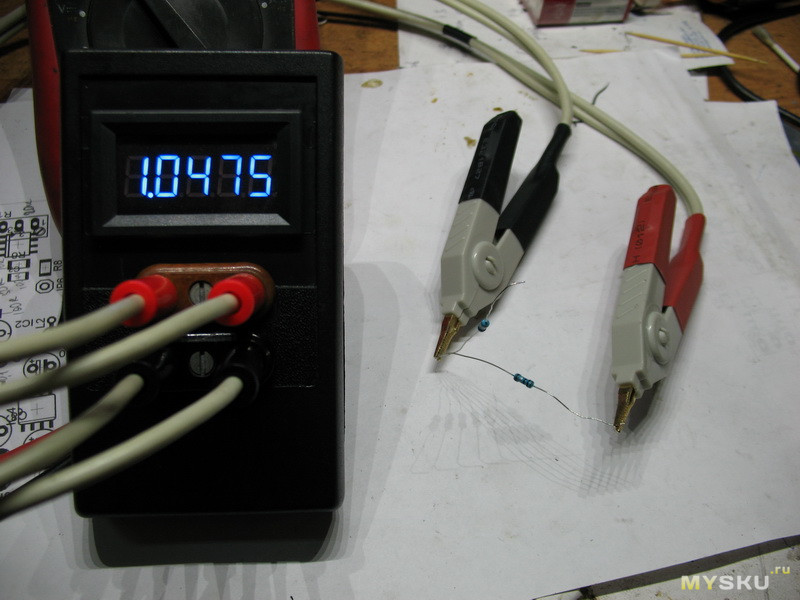

Второй мультиметр измеряет напряжение на проводе. Чтобы получить сопротивление, нужно измеренное напряжение разделить на ток, идущий через провод (в моём случае напряжение умножаем на 10, так как ток 0.1 A).

Сопротивление 9.902 метра провода 26AWG (кусок провода уже пошёл в дело, так что он стал короче) составило 2.478 Ом. 1 метр — 0.2503 Ом.

Сопротивление 10.68 метра провода 22AWG составило 1.064 Ом. 1 метр — 0.0996 Ом.

Сопротивление 10.813 метра провода 18AWG составило 0.395 Ом. 1 метр — 0.0365 Ом.

Простое измерение сопротивления мультиметром, которое я делал в прошлый раз, оказалось гораздо точнее, чем я думал.

На сопротивлении выше 1 Ом отличия всего 0.3% и даже когда мультиметром было измерено сопротивление 0.4 Ом, ошибка составила менее 1.5%.

Точные измерения сопротивления подтвердили выводы о проводах, сделанные мной ранее, а внутренний перфекционист теперь полностью удовлетворён. 🙂

Источник

Щупы Кельвина и миллиомметр для среднего школьного возраста.

Какое-то время назад, после прочтения этого обзора я в очередной раз «загорелся» миллиомметром. В предложенной же в том обзоре конструкции мне не понравилось, что через измеряемый резистор протекает аж 100мА. Было решено сделать свой миллиомметр с… ну вы поняли. 😉

Один из узлов, а именно 5-разрядный панельный вольтметр я уже обозревал, а вот с зажимами Кельвина у меня изнчально вышел облом, о котором я тоже писал. Поэтому я не особо долго думая заказал щупы на бэнге — оно хоть готовое, за практически те же деньги.

Щупы поставляются в пакете с застежкой.

Общая длина каждого — 80см, вес каждого — аж 54 грамма. Как говорится, берешь в руку — маешь вещь.

Сам зажим отличается от того что был в прошлом обзоре только качеством — оно на голову выше. Черный чуть хуже, красный чуть лучше. но в целом впечатление благоприятное.

Провода достаточно большого сечения, с «экраном» из фольгированной плёночки. При использовании «бананов» подключать его некуда, так что висит в воздухе. Теперь о бананах. Бананы откровенно расстроили.

Магнитом даже не стал проверять, потому что так по хорошему — в мусорку их, а не для щупов Кельвина использовать. Значит, пружинная эта вот колбочка, самая важная часть, болтается на штыре. Всегда, даже вставленная в гнездо. В оригинале её распирает вдоль оси и упирает в края протички штыря, но это слишком точно. В более-менее адекватных китайских бананах она хоть изначально не так болтается, и при вставлении в гнездо её хоть как-то но распирает, и болтаться перестаёт. Тут — нифига. Как карандаш в стакане. Как временное решение я спаял в кучу на конце штырь и пружинку (видно на фото), но надо наверно всё же менять. Радует тот факт, что хоть пайка достаточно качественная — есть надежда что и на самих зажимах тоже прямыми руками паяли, а разбирать-то не хочется.

В общем и целом же — ну на четвёрочку. С тем что я купил сдуру прошлый раз — никакого сравнения. Наверно, если бы выбирал еще раз — купил бы снова. Ну и бананы сразу. 😉

Ну а теперь плавно переходим к тому, ради чего всё затевалось. Миллиомметр. Как я уже писал, мне не понравился большой ток через измеряемый элемент. Зато — конструкция максимально проста. Моя несколько сложнее, но с моей точки зрения — оно того стоит, ну и я вполне доволен результатом, ибо получил ну вот прям ровно то что хотел, хотя и не обошлось без косяков.

Первоначально я попробовал погуглить, и нашел либо совсем примитивные конструкции, либо нечто распальцованное, типа этого вот проекта: www.barbouri.com/2016/10/09/milliohm-meter-version-1-5/

Еще есть тема на радиокоте, которая к сожалению оборвалась без вменяемого результата.

Тем не менее, я кое-что почерпнул и из этой темы, и из того крутого проекта, да и какие-то безымянные картинки находил. Ну и в итоге «родил» нечто своё. Схемотехник из меня так себе — институт закончил давно и забыл уже больше чем знал. Да и микросхемы тогда были большие, а полевые транзисторы я видел только на картинках 😉

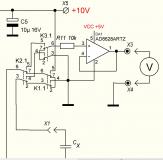

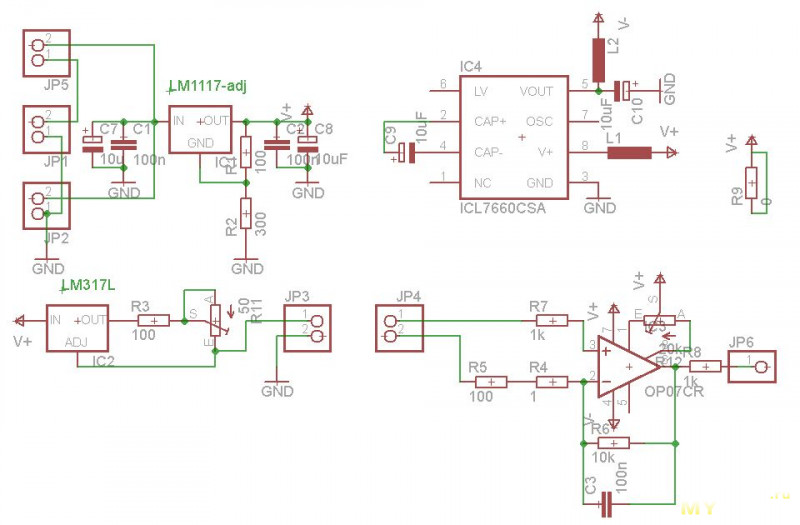

Итак, рожденная в творческих муках схема представляет из себя вот что:

Коротенечко по узлам: JP5 — для подключения выключателя, в итоге не использовал. JP1 — батарея, JP2 — выход питания вольтметра, JP3 источник тока для нагрузки, JP4 — соответственно вторая, измерительная, сторона зажимов. Подключать их нужно по номерам контактов, то есть первый щуп это 1 контакт JP3 и JP4, второй щуп соответственно 2 контакт.

Далее — стабилизатор питания. Забегая вперед скажу, что вся схема в рабочем режиме потребляет 37мА, без измеряемого элемента — соответственно 27мА, так что в принципе можно использовать «крону», особенно если предполагается редкое использование, как у меня. Стабилизатор, соответственно, можно хоть 78L05 взять, но у меня завалялся десяток 1117 с регулируемым выходом, которые я выпаял с материнских плат. Указанные значения сопротивлений в обвязке дают 5В выход. Если хочется использовать тот же 1117 с фиксированным напряжением 5В — вместо R2 ставим перемычку, R1 не запаиваем.

Теперь стабилизатор тока. Cобран на LM317L. Изначально хотел собрать на той же 1117, но она показала сильное изменение тока при изменении питающего напряжения, что меня крайне сильно и неприятно удивило — хорошо хоть сразу посмотрел. теоретически, для тока 10мА нужен резистор 120 Ом. Практически — зависит от экземпляра микросхемы и резистора, а значит может меняться в широких пределах =, что недопустимо. отсюда резистор на 100 Ом и 50 Ом подстроечник — многооборотистый. в итоге я вместо него запаял два резистора паралельно, кажется по 47 Ом.

Так как у нас устройство предполагает высокую точность, то и операционный усилитель нужно использовать не самый ширпотреб, а что-то малошумящее, прецизионное, с малым дрейфом нуля и желательно его подстройкой. По сусекам намёл OP07, ИМХО он сюда вполне хорошо подходит. НО. Он требует двухполярное питание. В том крутом проекте народ использовал максимовскую повышайку 5В->+-10В, я сделал попроще, и поставил банальный ICL7660, правда на всякий случай развязал по входу и выходу дросселями. Дросселя взял те что были — 100мкГн. Обвязка операционника обеспечивает усилиление в 100 раз, что позволит измерять сопротивления до 4 Ом. Подстроечник на 20кОм в его обвязке — для точной установки нуля.

Все резисторы ставил 1% точности размера 1206. Электролиты ставил какие были — 47мкФ на 16В. У меня их мешок.

Корпус взял кажется kradex z32, у меня в нем был собран аналог транзистортестера на PIC каком-то — собирал ради посмотреть, по факту транзистортестер заметно лучше, этот валялся в ящике — решил раскидать. К сожалению, отверстия для экрана и контактов были совершенно другие, поэтому пришлось частично сфрезеровывать и клеить сверху кусок пластика. Вроде получилось не очень плохо.

Вообще, если кто будет повторять, возможно есть смысл в переносе дисплея чуть ниже, и размещении гнёзд на верхней грани. Но корпуса крадекс отличаются крайне неудачным расположением соединительных стоек, так что я не уверен не будет ли мешать — как минимум от гнёзд будет зависеть. В моей конструкции не помешала бы подставка, чтобы устанавливать прибор под углом, а не ложить на стол плашмя.

Гнёзда для подключения опять же намёл по сусекам старые советские. Они толстые, тяжелые, точеные из бронзы наверно — металл желтого цвета, короче. Можно взять какие-нить простенькие гнёзда-бананы в магазине, но туда еще доехать нужно, а тут всё под рукой.

Далее делаем платку:

При сборке я рекомендую начинать со входного стабилизатора, дальше стабилизатор тока, потом преобразователь +5 в -5, ну и потом уже операционник. Каждый шаг контролировать, чтобы если где-то косяк — найти его сразу. Я у себя на плате нашел тонюсенький волосок припоя между +5 и землёй, причем уже после дросселя. Был сильно удивлён, но так как работал последовательно — то нашел сразу.

На фото припаяны «технологические» мамы, которые я потом откусил, и припаял провода минимальной длины. Естественно, так как я плату разводил «от балды», а корпус потом использовал какой нашел — то не обошлось без косяков. Плату пришлось немножко обработать на наждаке уже после сборки, ну и один конденсатор положить на бок. Настройка сводится к установке нуля подстроечником возле ОУ. Замыкаем в кучу всех входные клеммы и крутим чтобы появились какие-то цифры. Потом откручиваем обратно до появления нуля (не забываем, что панельный вольтметр измеряет только положительное напряжение, и 0 вполне может оказаться -4В. ). Можно измерить тестером напряжение на выходе ОУ.

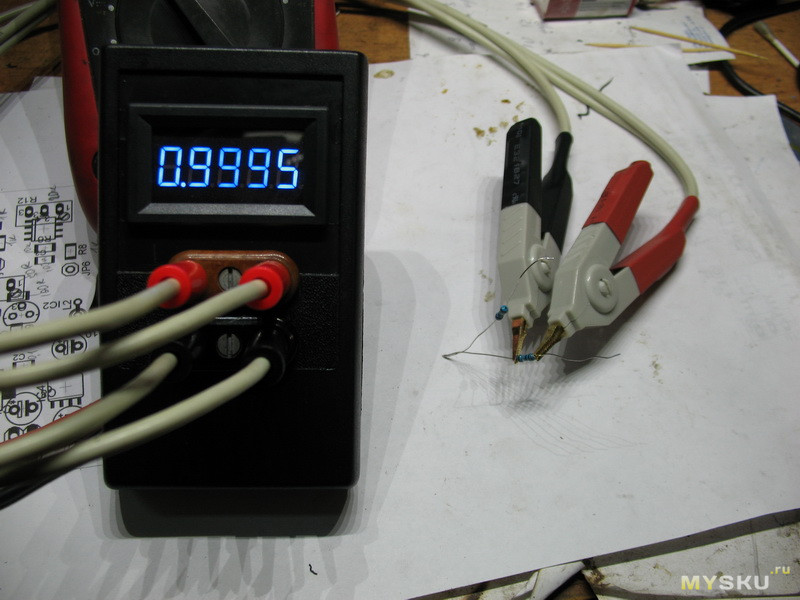

Ну что ж, переходим к тестированию.

хм. какое-то большое расхождение. а! я ведь не скомпенсировал на тестере сопротивление щупов!

заметно лучше, не так ли?

3.9 Ом — практически максимальное измеряемое значение. реальный максимум 4.3 кажется.

ну а теперь то что меня удивило до глубины души. берем резистор 1 Ом 1%:

измерили. а теперь — перемещаем щупы с концов ножек максимально близко к самому резистору:

казалось бы — пара сантиметров, а какая разница в измерениях!

Подытоживая. Я результатом более чем доволен. Хотя, несомненно, на данный момент о точности никакой речи не идет. Нужно как минимум брать прецизионные резисторы и их измерять. Тем не менее, даже сейчас он работает по-моему вполне точно, скажем так — точнее чем обычный тестер, которым фиг заметишь разницу при измерениях в разных точках выводов элемента.

Щупы Кельвина, как я уже писал — на четвёрочку, брать можно, но и не идеал.

На всякий случай файлы eagle6. ВНИМАНИЕ! на плате есть косяк — я расположил выводные элементы на той же стороне что и smd. Для подстроечников и конденсаторов это непринципиально, а вот LM317 нужно будет развернуть, либо перерисовать плату. Собственно, тут рисовки-то на час.

ВСЕ элементы конструкции куплены за свои, за исключением стабилизатора, выпаянного с дохлой мамки и гнёзд, найденных уже не помню где.

Источник