Банк чертежей для изготовления своими руками.

Если будут вопросы, отвечу по мере возможного.

Большое спасибо! Очень интересно из каких материалов изготавливались эти образцы, в частности камхуки и якоря и как термообрабатывались.

Наверное многим, как и мне будет интересно ваши впечатления о «боевом» использовании этого железа и сравнении с аналогичными устройствами других производителей.

Насколько широко вы используете «топорики» и могут ли их полностью заменить якоря?

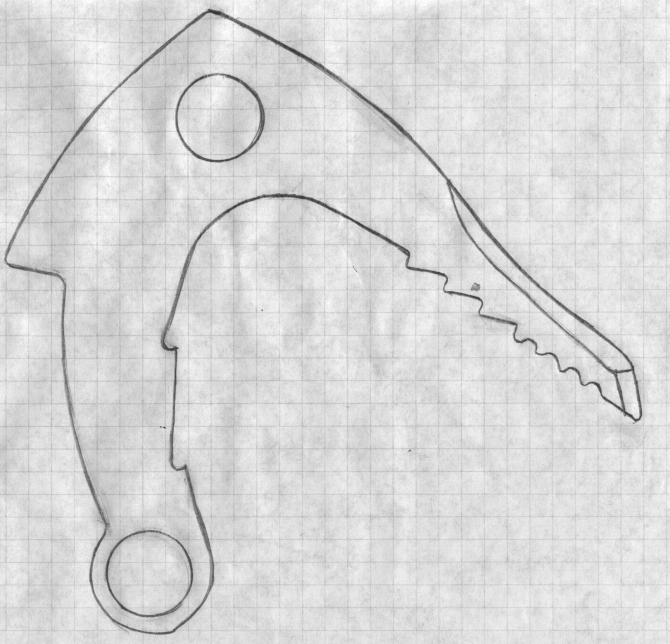

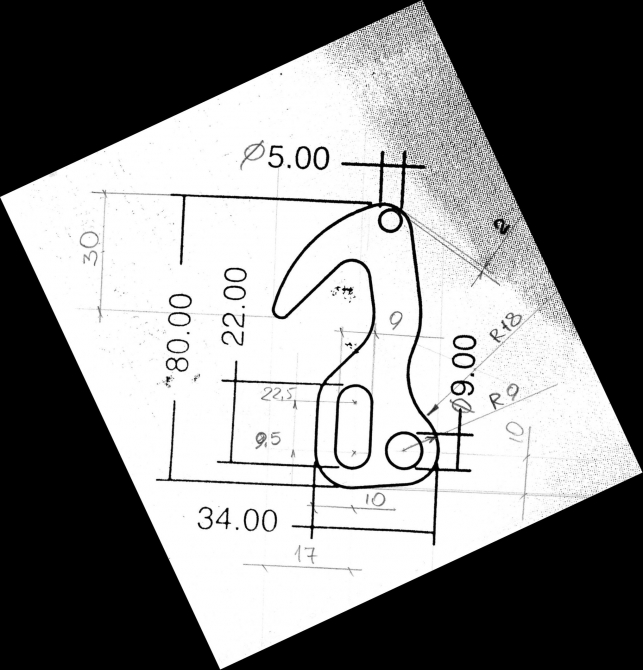

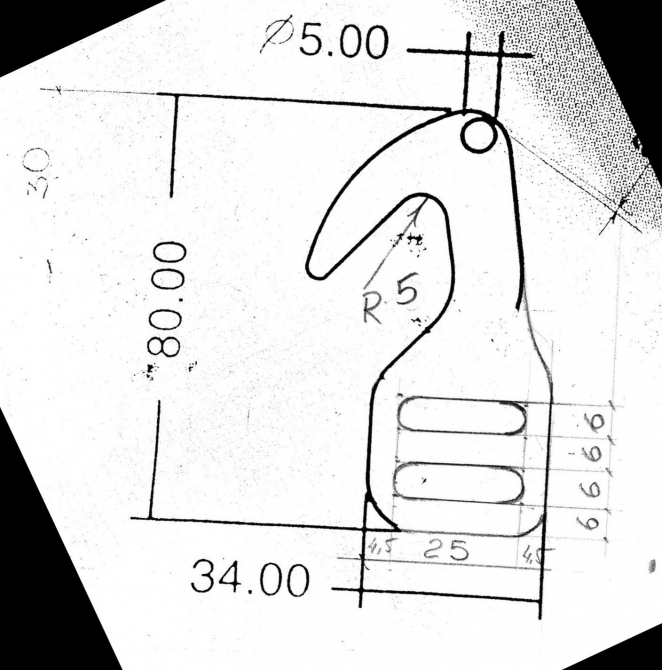

В поддержку поста — несколько своих самоделок (правда, неоригинальных). Чертежи не сохранились, но если надо — можно и восстановить.

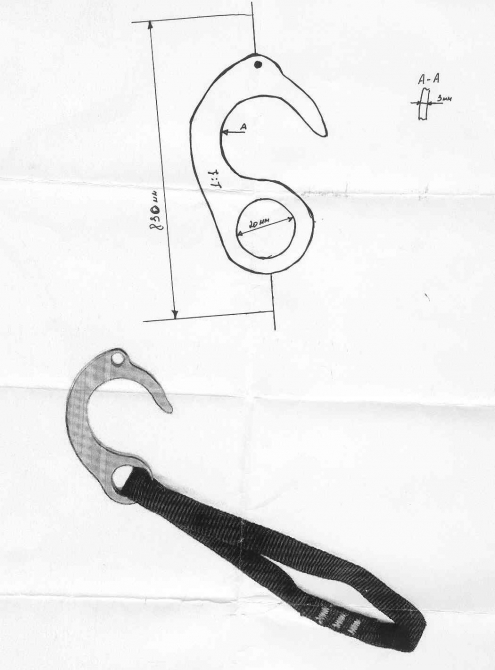

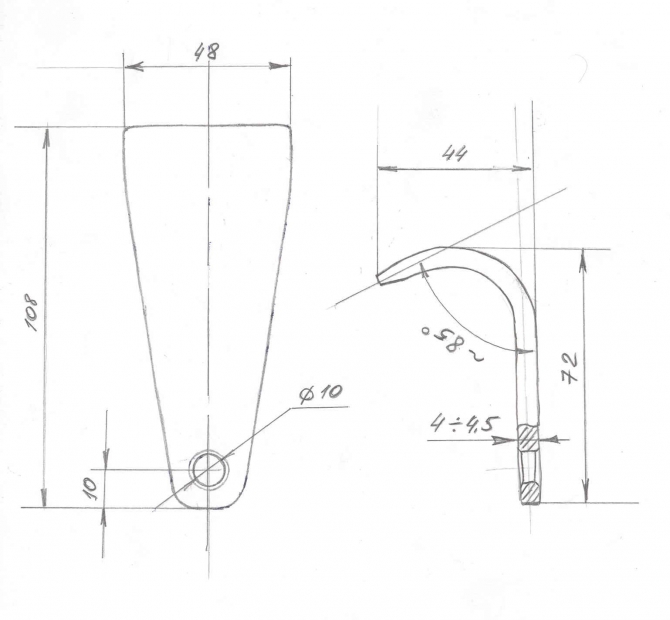

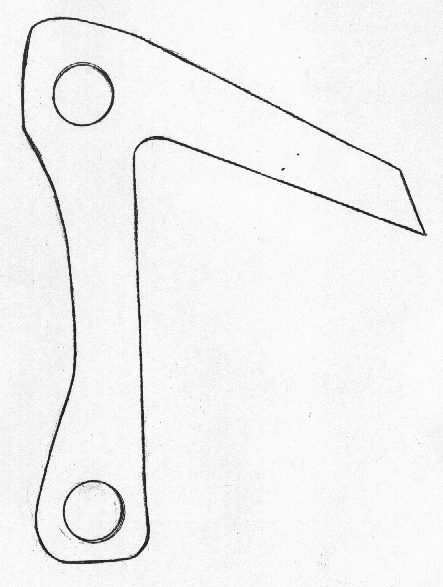

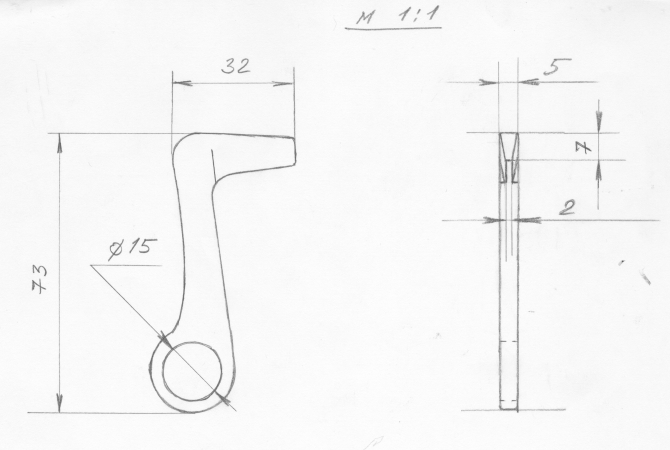

Крючок фифи для крукопуза. Материал — листовой дюраль Д16Т, 5 мм.

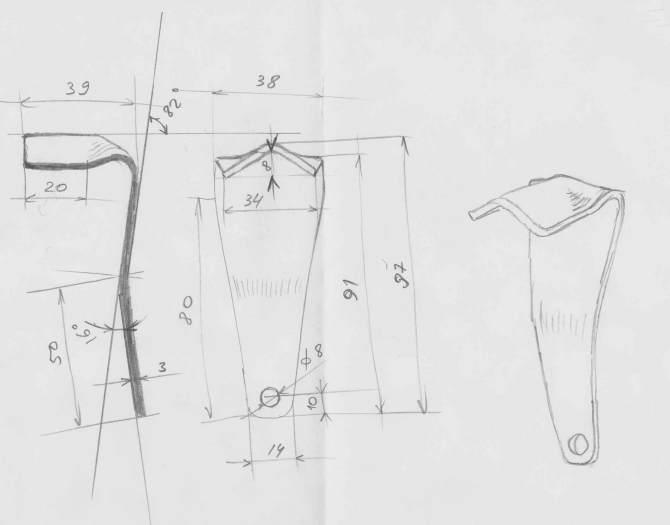

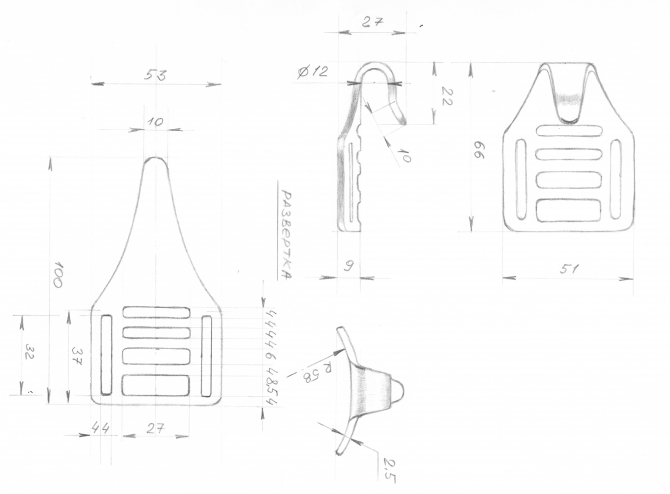

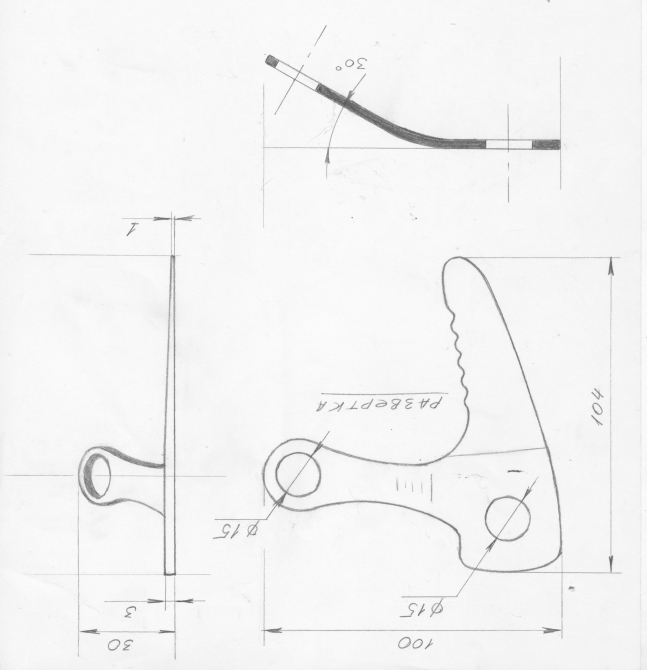

Регулируемая фифи и пряжка педали жумара, работающая по такому же принципу (идея стырена у Конга).

Материал тот же.

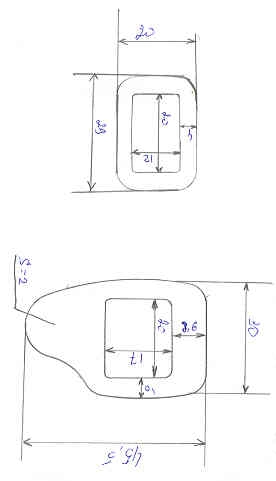

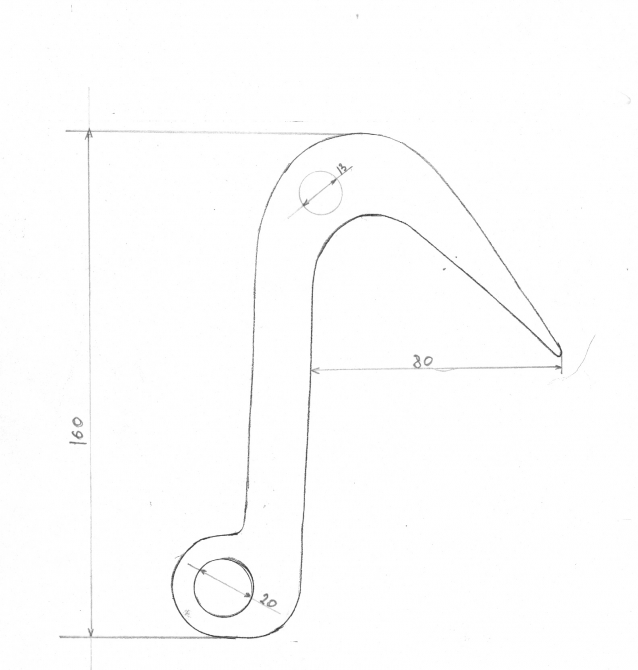

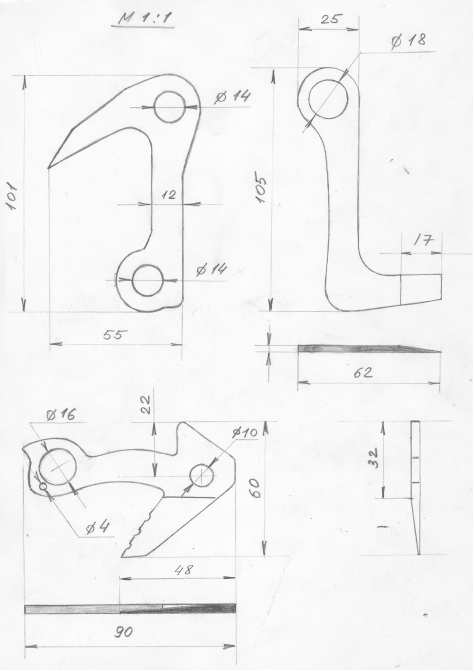

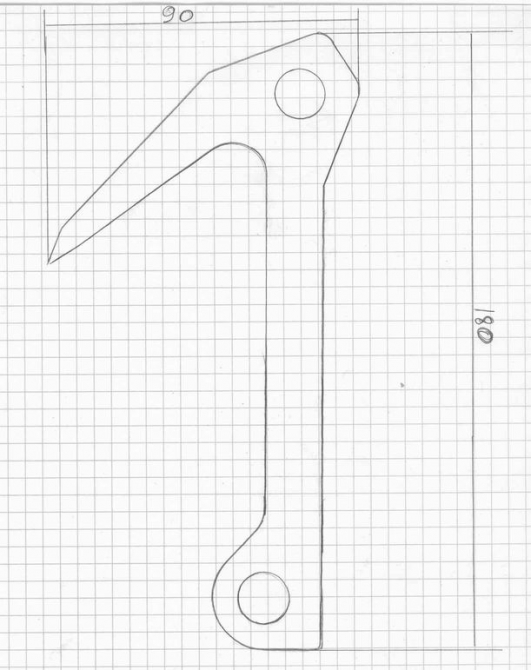

Выдерга для закладок. Материал — листовой дюраль Д16Т, 4 мм.

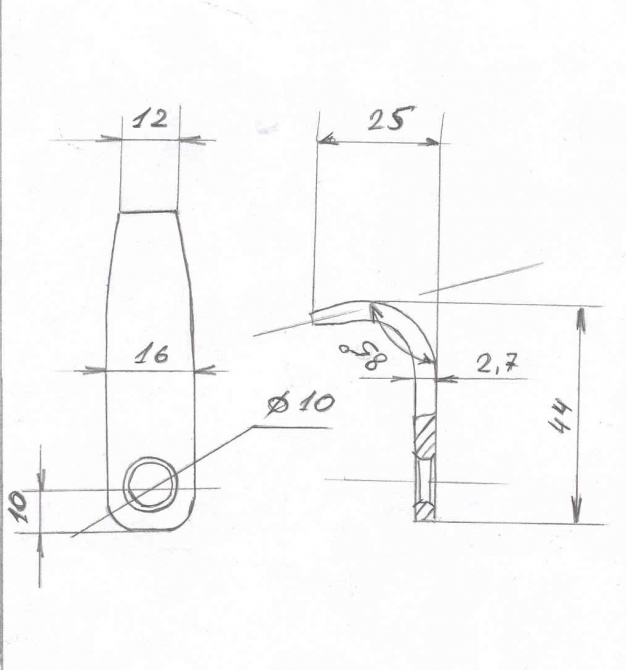

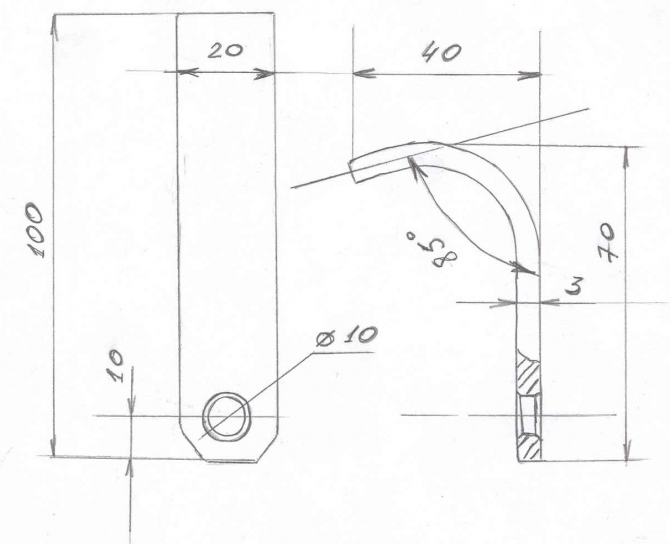

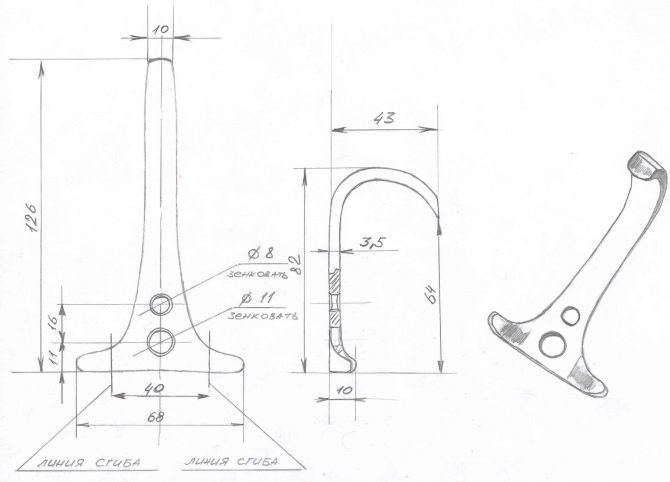

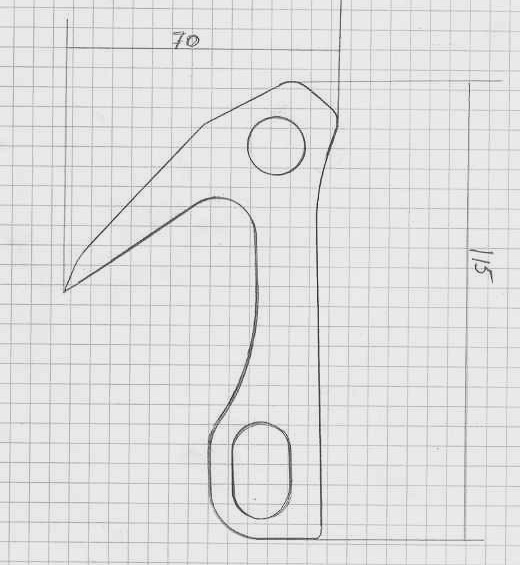

Ручка для ледобура. Материал листовой алюминий АД1Н, 4 мм.

Не надо потоньше, иначе работают хорошо только с 6-миллиметровым репшнуром.

Это тоже очень важно и нужно, но в первую очередь надо анализировать причины аварии.

Одно дело, если причина в грубых конструктивных или технологических ошибках, другое порочная идея сама по себе, третье — «ошибка пользователя», когда даже фирменное изделие, облепленное ярлыками CE, EN, UIAA, отказало бы точно так же. Пример — перекусывание веревки самодельным жумаром на Джайлыке. Причина — выход над точкой закрепления. Такой же результат демонстрируют многие фирменые устройства.

И как же вас угораздило слететь с самосброса?

Самокритично расскажу о недостатках своих самоделок.

Пряжки а-ля Конг: довольно чувствительны к весу тушки/диаметру репшнура. Если не «попал в яблочко» с размерами между отверстиями, то или немного проскальзывает при перегрузе, или тяжело регулируется. В качестве клифы для длительного ИТО подходит плохо, для эпизодической реулировки педали очень практична.

Выдерга: надо бы сделать с проволочной защелкой как у карабинов. Хотя и так работает. Еще ей очень удобно почесывать спину 🙂

Ручка для буров. Баловство. Была сделана для соревнований и на маршрутах не использовалась. Особых гонок в реале не устраиваем, а буры и так закручиваются. Поэтому таскать лень.

Показанный на фото ледобур тоже не фирменный. В начале 90-х выточили по моим чертежам партию из титанового прутка ВТ1-0. Матерал мягкий, поэтому для зимнего льда непригоден. В летний идет не хуже «ирбисов». Увеличена высота ниток резьбы, поэтому неплохо держит в рыхлом льду. Реально срывались один раз с фактором около 1, причем бур был вошел в приличный лед только наполовину. (поленились рыть яму 🙁 Бур выдержал, но сонулся на 120 градусов. Насколько я знаю, фирменные буры вытачивали из титановой трубы ОТ4 (поскольку подходящего сортамента труб из более прочных ВТ14, ВТ16, ВТ22 в СССР не было, а из прутка точить достаточно сложо) .

Сталь 30ХГСА весьма достойный материал, к тому же листовой прокат широко распространен. Не очень капризен в термообрабтке. Айс-фифи из этой стали до сих пор (лет 20) в работе.

На топорики и камхуки за бугром используют сталь 4130 (наш аналог 30ХМ). В России якорные крючья делали из сталей 65Г (пружинная) и ЭИ962 (нержавейка). Основная проблема в изготовлении — доступность материала/сортамента и технологические возможности. В идеале якоря надо бы делать ковкой из прутка, чтобы не было проблем с направлением проката листовых материалов. К тому же намного более качественные стали выпускаются только в прутках. Но цена при этом укусит очень больно.

—Это тоже очень важно и нужно—

Это гораздо важнее и нужнее

—«ошибка пользователя»—

Когда у Тойоты коврик под педаль заезжает это ошибка пользователя или производителя?

—И как же вас угораздило слететь с самосброса? —

Не знаю Я был в 10 метрах от него

—Такой же результат демонстрируют многие фирменые устройства.—

Но в разной степени: http://promalp.ru/viewtopic.php?f=3&t=11586

«Надкусывание веревки» и «Падение груза на землю» почувствуйте разницу.

кстати к исходному посту: якоря и дырки в наиболее нагруженной зоне тут недавно обсуждали

Источник

ЭТИ ТРОГАТЕЛЬНЫЕ «САМОДЕЛКИ»

В 1970-1980-х годах выбора — покупать снаряжение или делать самим не было. В спортивных магазинах купить что-либо подходящее было невозможно. Из обуви продавались ужасные туристские ботинки, которые после первого дождя промокали вдрыск. Палатки были только брезентовые, после намокания и замерзания они превращались к несминаемый ком, который убрать в рюкзак было непросто. Вместо ковриков таскали с собой надувные матрацы. Из одежды — штормовки. Вот пожалуй и все. А про «железо» магазины и не слышали.

Но оно производилось. Были в стране несколько комбинатов, заточенных на их производство. В Москве — Экспериментальный швейно-трикотажный комбинат ВЦСПС. Здесь пошивали всеми любимые в те годы палатки «Памирки», пуховые куртки классического красного цвета с «бобриным хвостом» (сзади длиннее, чем спереди), пуховые спальники. Объем производства был мизерным, если сравнивать с потребностями. Скажем палаток делали 1000 шт, пуховок 2000 шт., примерно, конечно. Все это называлось фондами. Фонды распределяло Управление альпинизма ВС ДФО профсоюзов. Потребителями фондов были ДСО (добровольные-спортивные общества). Их было много: Спартак, Труд, Буревестник, Урожай, Авангард и др.

Каждому обществу всегла урезали заявки на снарягу. Пишут 100, получают 20.

Был еще в Ленинграде комбинат ЛЭС — Ленинградская экспериментальная судоверфь. Обожаемое в горных кругах предприятие. Тут делали ледорубы, кошки, всевозможные крючья, ледовые и скальные молотки, профиль для лесенок, шлямбурные крючья и др. Самые настойчивые завязывали контакты с работниками и получали желанное снаряжение.

В Москве делали очень хорошую по тем временам обувку, так называемые ботинки ВЦСПС, одинарные, полуторные и супер-ботинки — двойные. Первыми были экипированы альплагеря, вторые с мягкой вставкой появились позже. А двойные, для высотных восхождений, делали только по спецзаказу. Объем производста опять мизерный, двойных делали не более 100 пар в год.

Все производимое снаряжение удовлетворяло потребности в основном альпинистских лагерей. Горные туристы были обречены на самоделки. Правда прокаты при крупных клубах туристов могли предложить ледорубы, кошки, веревки. Прокат МГКТ на ул. Рабочей имел минимально необходимый ассортимент для горных путешествий.

Производство самоделок процветало, туристы делились опытом, журнал «Турист» регулярно публиковал материалы на эту тему. Стали появляться книги «Самодельное снаряжение для горного (и других видов) туризма». На общем фоне появились уникальные туристы-изобретатели: в Свердловске — Муравьев (кошки), в Москве — Виктор Николаев (МАИ). Виктор придумал пластиковые ботинки и технологию домашнего производства, высотную палатку (стояла на гребне пика Победы и вызывала изумления у альпинистов), автоклав, кошки и др., все долго служило нуждам высотных горных путешествиях.

Многое изготавливалось по чертежам талантливого альпиниста и изобретателя В.М. Абалакова.

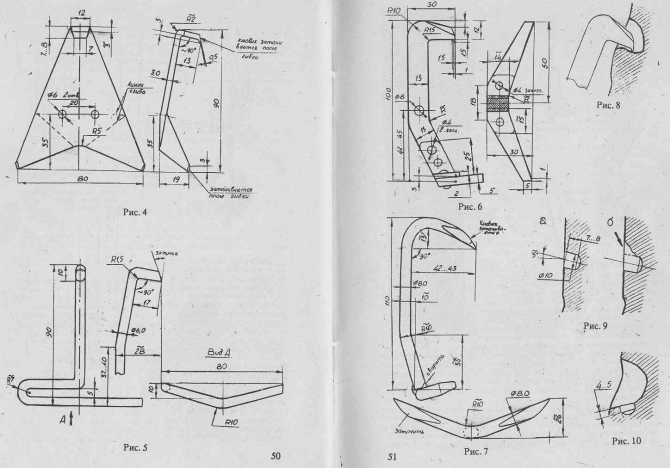

Ниже размещаю фотки сомоделок, некоторые были подсмотрены в книгах и делались ограниченным объемом.

Производились очень малым количеством, не более 200 штук на оборонном предприятии.

Кто делал и автор самоделки мне неизвестны.

И сейчас работает безотказно.

.

Использовали с осторожностью

Чудо-лопата — легкая и функциональная

Использовали с осторожностью.

Даа, круть! кулачки и по сей день актуальны. Я слышал что Виктор Николаев придумал ледобур, гениальное изобретение!

Необходимость производить самостоятельно снаряжение для туризма ещё осталась. Например, не найдём же мы у именитых отечественных и забугорных производителей аутдор снаряжения на все случаи жизни такую простую вещь как 4-х местный спальник, совершенно необходимый для лыжных и других походов. Маркетинговая политика проклятых капиталистов другая, впарят один супер утеплитель в спальниках эгоистах потом другой, потом третий, модель позапрошлого года стоит в 2 раза дешевле, якобы из за того что технологии устарели, а новый ну намного круууче! 🙂 можно подумать скоро туристы сноубордисты алпинисты и прочие АУТДОРЩИКИ в космос полетят со своими погремушками. в нано спальниках с 5-ти слойным гортексом :))

А на самом деле, понятно и ежу (который ходит в походы), что для нормальных не сложных, скажем, зимних походов ничего лучше чем палатка типа зима, и многоместного спальника из обыкновенного синтепона или холофайбера ещё долго не будет. И именно это и нужно чаще всего чайнику, который приходит в магазин со словами:

«Здравствуйте, мне бы спальник чтобы в нём не замёрзнуть, мы в поход идём на 3 дня, нас 4, и температура будет -30»

Бодрый продавец магазина, тут же конечно предложит купить 4 спальника где написанно комфорт -30 и.т.д. и сделает свою работу.

А на самом деле клиенту этому нужен, равно как и группе совершающей поход 6 к.с., 1 двойной 4-х местный спальник стоимостью скажем 6000 рублей, весом 4 кг внутренний 3 кг внешний, в котором и при — 40 ночевать вполне можно. 6000 р — это абсолютно реальная цифра за которую можно заплатить за материал и за работу по пошив спальника типа конверт 2*2 м (мне шили и дешевле, и не по блату).

А бодрый продавец впарит 1 одноместный спальник по такой цене. Потому что не делают НУЖНЫХ вещей серийно, потому что на них не очень то заработаешь. Потому что производители эти, которые «всё для клиента», исследуют, создают, модернизируют и улучшают на самом деле во многом делают всё для зарабатывания своих денег, приплетают туда гортексы, ещё какую то хрень, нано-технологии скоро в ход пойдут. На самом деле развивают нужные технологии снаряжения для туризма и альпинизма именно самодельщики и по сей день, а проклятые капиталисты ( всякие фирмы типа Salewa, Petzl, Vaude, да кто угодно, все подряд) навариваются, и производят только те нужные вещи на которых можно зарабатывать много и долго. Без них нам конечно тоже трудно было бы.. жюмар петцль, или скажем фонарик тикка действительно хорошая вещь, но вот зачем сначала производить тикку, потом через год -другой тикку+ , потом, ..ещё что-то там, а потом уже тикку XP. Понятно что не от того что светодиодов раньше 1 ваттных не было, а от того что так денег больше заработали, и это естественное их стремление. А самодельщики будут делать именно то, что нужно для путешествий походов, плаваний, или чем они там занимаются, даже сверхлёгкой авиацией. К сожалению увлечённых энтузиастов становится меньше, из за возможности купить быстро, как будто всё и как будто именно то что нужно и отправиться в путь. На самом деле не совсем то. Важно это понимать, когда нам на уши лапшу вешают в магазинах, товарищи. Во имя добра и любви 🙂

Источник

Самостраховка жюмаром при спуске по веревке

gbypfg

Необходимое замечание: По конструкционным и прочностным особенностям, из всего совеременного разнообразия зажимов, именуемых в среде вертикальщиков постсоветского пространства «жумар»—для безопасного использования в качестве самостраховочного пригоден только жюмар (ASCENSION) PETZL ! Только Петцль! Обратите внимание! Это принципиально, от этого зависит Ваша жизнь!

Жюмар установлен на своём «штатном» месте— «длинном» «усе». Ус предпочтительней из хорошей динамической веревки 10мм с узлами «восьмерка» на концах. При спуске жюмар удерживается либо способом, показанным на современных инструкциях к нему от Петцля—держа за корпус и нажимая указательным пальцем на кулачек сверху. Так удобно вести левой рукой—ЛЕВЫЙ же жюмар ( если Вы контролируете веревку под ФСУ правой). (А если вы контролируете левой рукой веревку под ФСУ—то правой рукой ведёте ПРАВЫЙ жюмар.)

Либо способом, указывавшемся в тех инструкциях когда-то давно, и потом исключенных из них: держа жюмар за рукоятку, большим пальцем отводя кулачек за пластиковый фиксатор, но НЕ ОТКРЫВАЯ ФИКСАТОР!

Самостраховка жюмаром актуальна во всех случаях спуска на несамофиксирующемся ФСУ (фрикционном спусковом устройстве). При чем надежность её значительно выше, чем использование широкораспространенных шанта, самохвата типа «Гиббс» или и одного из большого семейства схватывающих узлов.

Большое количество аварий на вертикалях происходило и происходит из-за существования так называемого «хватательного» или «панического рефлекса»: при потере контроля за спуском человек инстинктивно судорожно сжимает то, что есть в руках. И если он неправильно вёл самостраховочный зажим, держа («случайно взяв на минуточку») его в кулаке или за корпус—велика вероятность, что так и не дав ему сработать горе-вертикальщик доедет с ним до земли со скоростью, значительно превышающую желаемую. (Учитывая, что значимым «парашютирующим эффектом» большинство современных ФСУ—ну кроме, может быть, решетки— не обладают, скорость не так уж сильно будет отличаться от простого падения. ) Многочисленные, статистически представительные практические испытания показали, что во время падения «бросить» уже зажатый в кулаке зажим практически не возможно.

Так вот. Самостраховка жюмаром практически исключает возможность сколько-нибудь длительного падения вдоль веревки. Достаточно лишь небольшого изменения угла подачи веревки в жюмар (или соответственно—изменения положения жюмара относительно веревки)—как крайние зубчики Петцлевского жюмара «схватят».

Заблуждения о том, что жюмар может перекусит веревку исходят от подобных изделий кустарного изготовления 80-хх годов. Или современных изделий Альтурс, Вертикаль, и т.п.—которые уже при 200-250 кг или снимают оплетку, или разрушаются сами—выламывается стопор кулачка и кулачек проворачивается.)

Жюмар Петцл спокойно выдерживает рывок с фактором 1 веса 90 кг при длине удерживающей веревки 2 метра. (Веревка Коломенская страховочно-спасательская статическая 10 мм). При таком срыве жюмар снимает оплетку на участке порядка 80 см, тем самым амортизируя рывок. (Справка: На оплётку приходится 25-30 % прочности веревки. Основную нагрузку несут продольные пряди сердцевины.)

На нормальной же трассе СРТ срыв с фактором даже 0,5 в реальности не возможен.

Только вблизи точки закрепления веревки—ну а тут в силу вступает так называемая «граница Н-нулевое» («Аш-нулевое»)—когда при незначительной длине (до 1 м) удерживающей веревки при срыве еще значимую часть силы рывка берут на себя веревка уса, узлы , эластичность обвязки и мышечных тканей человека.

Экспериментально установлено, что при подобных рывках жюмар Петцл НЕ ПОРТИТ веревку. «Иголочки-шипы» его кулачка просто раздвигают нити оплетки, значимо не повреждая их.

С конца 80-х применяют жюмары таким образом спелеологи многих клубов России (Красноярск, Иркутск, Екатеринбург); Ех-СССР; ведущие спелеологи Испании (когда работают не со Стопом).

Кстати, есть мнение, что использование Стопа –- отнюдь не так безопасно, как это кажется многим. В том числе, и французским «мэтрам» той школы СРТ, которая широко

распространена у нас сейчас.

Так что, возможно одним из самых безопасных спусковых комплектов будет Симпл и жюмар на самостраховке; или решетка и жюмар на самостраховке.

А что б не подумали, что это скрытая реклама Петцл, я скажу: Рэк Петцля (его J-образная модификация решетки )—на редкость неудачное изобретение. Неудачное от материала (ржавеет), до веса и полного неудобства в работе (попробуйте его зафиксировать, как рекомендует инструкция!!).

Но жюмар, тем более для самостраховки—ТОЛЬКО ПЕТЦЛ !

Источник