- Словари

- сам не свой

- Полезное

- Смотреть что такое «сам не свой» в других словарях:

- Фразеологизм

- Определение фразеологизма

- Виды фразеологизмов в русском языке

- Признаки фразеологизмов

- 1. Фразеологизм состоит из двух и более слов

- 2. У фразеологизмов есть устойчивый состав

- 3. Главный признак фразеологизмов — воспроизводимость

- 4. Переносное значение фразеологизмов сложилось исторически

- 5. Все слова одного фразеологизма — это один член предложения

- Примеры фразеологизмов с объяснением

Словари

САМ, самого́; ж. сама́, само́й, вин. самоё и саму́; ср. само́, самого́; мн. са́ми, сами́х, мест. определит.

Разг. Экспрес. Потерял душевное равновесие, расстроен, взволнован.

Как увижу её, я и сам не свой: Опускаются руки сильные, Помрачаются очи бойкие; Скучно, грустно мне, православный царь Одному по свету маяться (Лермонтов. Песня про… купца Калашникова).

кто быть, бывать; вернуться; ходить

На себя не похож; сильно расстроен.

Подразумевается, что из-за какого-л. потрясения, волнения, тоски и под. человек потерял душевное равновесие, самообладание. Имеется в виду, что лицо, реже — группа лиц (X) пребывают в состоянии душевного и психического дискомфорта, смятения и под., испытывают не свойственные им неприятные ощущения, не способны контролировать себя, не могут справиться со своим состоянием, спокойно воспринимать действительность и реагировать на окружающих. реч. стандарт. ✦ X сам не свой.

В роли именной части сказ. или обст.

Порядок слов-компонентов фиксир.

— Ты меня извини, Валя. Иногда срываюсь, сам не свой бываю. Эти преступления просто выбивают из седла. Не понимаю, как это получается. В общем, ты не обижайся. Ч. Абдуллаев, Совесть негодяев.Герцен был, по старому русскому выражению, сам не свой. Нельзя сказать точнее. Он был неузнаваем. Л. Славин, Ударивший в колокол.

— Ося! — шёпотом сказала Вероника. — Кажется, я всё поняла с этой запиской! <. > — Поняла — и прекрасно, — пробормотал Рыськин, который после покушения [на Веронику] женщины в зелёном был сам не свой. Г. Куликова, Закон сохранения вранья.

Актриса пела о цыганской любви, остро пахло свежескошенной травой из сада. Старый мальчик прошептал: — Ты сама не своя! Что ты собираешься делать? — Я уже сделала. — Даша, можешь располагать мною как угодно, что бы ни случилось, ты знаешь. И. Булгакова, Гости съезжались на дачу.

— Когда ты меня бросил, я была сама не своя и связалась с этими проклятыми сектантами. Ю. Шилова, Я убью тебя, милый.

После разговора Павел вернулся сам не свой. Он и так-то держался из последних сил, а тут сдал совсем. И. Булгакова, Только никому не говори.

Домой Алиса явилась сама не своя. Вновь разгорелся скандал, звенела разбитая посуда и разлеталась мебель. Д. Донцова, Бассейн с крокодилами.

Домой добралась только к десяти, абсолютно сама не своя. Не отвечая на вопросы детей, еле-еле доползла до кровати и рухнула лицом в подушку. Д. Донцова, Контрольный поцелуй.

А просто с годами мы тупеем. Устаём. У нас нет настоящего таланта ни в горе, ни в верности <…>. Вот поглощать всякий день еду и облизывать пальцы — на этом мы неуступчивы. Два дня нас не покорми — мы сами не свои, мы на стенку лезем. А. Солженицын, Раковый корпус.

— Где Кеша? — спросила я у Ирки. — Уехал на работу. Вместе с Нюсей. Уж больно она к нему привязалась, Дарья Ивановна, как бы чего не вышло. Мужики — люди простые: зачем им упускать то, что само в руки плывёт. Ольга [жена] прямо не своя ходит! Д. Донцова, Бассейн с крокодилами.

Образ фразеол. восходит к древним мифологическим формам осознания мира и надличностного моделирования мира-хаоса, а также к древнейшему, архетипическому, коллективно-родовому противопоставлению «свой — чужой». Согласно мифологическим представлениям, целостное «Я» может нарушаться (ср. выходить из себя), когда человек теряет тождество с самим собой, открывая тем самым иному, обычно — «нечистому», доступ к своему внутреннему «Я».

По древним представлениям, в круг «своих» входят люди, близкие по крови (по роду) или по месту обитания (в силу последнего обстоятельства, домовой, наряду с соседями, друзьями, дальней роднёй, также причислялся к числу «своих»; ср. наименования домового: дед, дедушко, сосед, хозяин и др.). Следовательно, «не свой» — тот, кто не принадлежит к роду, не живёт вместе со «своими». По мнению ряда исследователей, «не свой — это, собственно, один из эвфемизмов чёрта, типа не наш, не наша сила, не свой дух или и/хов». (Мокиенко В.М. Образы русской речи. Историко-этимологические очерки фразеологии. СПб., 1999. С. 277.) Поскольку «само «несвойственное» состояние характеризовало человека либо больного, либо пьяного», а «состояния болезни или опьянения обычно связывались в народном сознании именно с нечистой силой», человек, определяемый как «сам не свой», «уже наполовину принадлежит какому-нибудь нечистику или рогатику и в зависимости от дальнейших отношений с ними останется здоровым или умрёт». (Там же. С. 277, 278.)

фразеол. соотносится с антропным, или собственно человеческим, кодом культуры, т. е. с совокупностью представлений о человеке в целом. Эти представления связаны, в том числе, с интеллектуальными и эмоциональными состояниями и с их названиями, которые несут в дополнение к природным свойствам функционально значимые для культуры смыслы, придающие этим именам роль знаков «языка» культуры. фразеол. соотносится также с духовным кодом культуры, т. е. с совокупностью нравственных оценок, установок и представлений, в котором даже частичное подпадание под власть нечистой силы считается предосудительным и нарушающим «правильный», установленный порядок вещей.

Образ фразеол. мотивирован представлением о возможном «распадении» личностного «Я», когда человек перестаёт «принадлежать» самому себе и оказывается неспособным контролировать свои реакции, действия, поступки и пр. (ср. не помнить себя, выйти из себя, вне себя, не в себе и под.).

фразеол. содержит антропную метафору, в которой состояние внутреннего дискомфорта уподобляется утрате «своего» личностного тождества и ситуации выпадения человека из круга «своих».

фразеол. в целом отображает стереотипное представление о потере способности правильно воспринимать окружающий мир и владеть собой.

В других европейских языках есть сходные образные выражения; напр., в польск. — już sam ne swój, połowica dijabłowa (букв. «уже сам не свой, половина дьяволова»).

сам не свой (иноск.) — не при себе, вне себя (не владеющий собой) от радости, горя

Ср. Маменька тоже сама не своя и вздыхает.

Достоевский. Униженные и оскорбленные. Эпилог.

Ср. К писателям враждой — не беспричинной —

Пылал. бледнел и трясся сам не свой.

Некрасов. Чиновник. Приложения.

Ср. Как увижу ее, я и сам не свой:

Опускаются руки сильные,

Помрачаются очи бойкие.

М.Ю. Лермонтов. О купце Калашникове. Опричник.

Сильно взволнован, расстроен; потерял покой, спокойствие, самообладание. С сущ. со знач. лица: отец, брат… сам не свой; сестра, мать… сама не своя; родители… сами не свои.

Твое письмо так встревожило меня, что вот уже второй день я хожу сам не свой. (А. Пушкин.)

И на улице мне было худо… да и дома я был сам не свой. (Ф. Достоевский.)

Анна была сама не своя и как во сне шла под руку с мужем. (Л. Толстой.)

Аннушка тяжело бежит в переднюю, от волнения, — она… сама не своя, — не может сразу отворить дверь. (И. Бунин.)

1. Разг. О человеке, находящемся в состоянии горя, печали, сильного расстройства. БМС 1998, 512; ФСРЯ, 406; ЗС 1996, 168; ДП, 145, 867; Верш. 6, 191. 2. до чего. Волог. О любителе чего-л. СРНГ 36, 71.

са/м не сво/й (сама не своя (потерял(-а) душевное равновесие, в расстройстве), разг.

Источник

сам не свой

Твое письмо так встревожило меня, что вот уже второй день я хожу сам не свой. (А. Пушкин.)

И на улице мне было худо… да и дома я был сам не свой. (Ф. Достоевский.)

Анна была сама не своя и как во сне шла под руку с мужем. (Л. Толстой.)

Аннушка тяжело бежит в переднюю, от волнения, – она… сама не своя, – не может сразу отворить дверь. (И. Бунин.)

Учебный фразеологический словарь. — М.: АСТ . Е. А. Быстрова, А. П. Окунева, Н. М. Шанский . 1997 .

Полезное

Смотреть что такое «сам не свой» в других словарях:

сам не свой — сам не свой … Орфографический словарь-справочник

сам не свой — См … Словарь синонимов

Сам не свой — САМ, самого; ж. сама, самой, вин. самоё и саму; ср. само, самого; мн. сами, самих, мест. определит. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 … Толковый словарь Ожегова

САМ НЕ СВОЙ — кто быть, бывать; вернуться; ходить На себя не похож; сильно расстроен. Подразумевается, что из за какого л. потрясения, волнения, тоски и под. человек потерял душевное равновесие, самообладание. Имеется в виду, что лицо, реже группа лиц (X)… … Фразеологический словарь русского языка

сам не свой — (иноск.) не при себе, вне себя (не владеющий собой) от радости, горя Ср. Маменька тоже сама не своя и вздыхает. Достоевский. Униженные и оскорбленные. Эпилог. Ср. К писателям враждой не беспричинной Пылал. бледнел и трясся сам не свой. … … Большой толково-фразеологический словарь Михельсона

Сам не свой — Разг. Экспрес. Потерял душевное равновесие, расстроен, взволнован. Как увижу её, я и сам не свой: Опускаются руки сильные, Помрачаются очи бойкие; Скучно, грустно мне, православный царь Одному по свету маяться (Лермонтов. Песня про… купца… … Фразеологический словарь русского литературного языка

Сам не свой — Самъ не свой (иноск.) не при себѣ, внѣ себя (не владѣющій собой) отъ радости, горя. Ср. Маменька тоже сама не своя и вздыхаетъ. Достоевскій. Униженные и оскорбленные. Эпилогъ. Ср. Къ писателямъ враждой не безпричинной Пылалъ. блѣднѣлъ и… … Большой толково-фразеологический словарь Михельсона (оригинальная орфография)

Сам не свой — 1. Разг. О человеке, находящемся в состоянии горя, печали, сильного расстройства. БМС 1998, 512; ФСРЯ, 406; ЗС 1996, 168; ДП, 145, 867; Верш. 6, 191. 2. до чего. Волог. О любителе чего л. СРНГ 36, 71 … Большой словарь русских поговорок

сам не свой — с ам не св ой … Русский орфографический словарь

сам не свой — … Орфографический словарь русского языка

Источник

Фразеологизм

О чем эта статья:

3 класс, 6 класс, 10 класс

Определение фразеологизма

В лексике русского языка есть не только отдельные слова, которые помогают описывать окружающую действительность, но и словосочетания, которые называют фразеологизмами. Например:

- реветь белугой — громко и долго плакать;

- задеть за живое — вызвать переживания, оскорбить самолюбие;

- играть в жмурки — обмануть, утаить истинные намерения.

На примерах видно, что значение фразеологизма не связано с семантикой каждого отдельного слова в его составе. Компоненты фразеологизма теряют все самостоятельные признаки слова, кроме звукового облика: лексическое значение, формы изменения, синтаксическую функцию. Связь между словами в составе фразеологизма тесная, можно сказать — неразделимая.

Фразеологизмы — это устойчивые выражения из двух и более слов. Они отлично живут в нашей культуре, при этом их невозможно дословно перевести на другие языки — для иностранца такой перевод будет звучать странно и непонятно.

Виды фразеологизмов в русском языке

Выделяют три основных вида фразеологизмов: идиомы, фразеологические единства и фразеологические сочетания.

Фразеологические сращения (идиомы) — устойчивые выражения, которые имеют смысл только в неизменном виде. При замене или перестановке слов смысл идиомы потеряется. Например: «бить баклуши», то есть бездельничать.

Фразеологические единства — устойчивые образные выражения, смысл которых понятен из смысла отдельных слов. Например, обороты «грызть гранит науки» или «попасться на удочку» можно понять даже при переводе на другой язык. Смысл фразеологического единства не потеряется, если заменить «удочку» на «крючок» или вставить в оборот лишнее слово.

Фразеологические сочетания — устойчивые, но гибкие обороты, смысл которых определяется через отдельные ключевые слова. При этом не ключевые слова можно заменять синонимами. Пример: можно «умирать от любви», а можно «умирать от восторга» — смысл обоих словосочетаний понятен.

Признаки фразеологизмов

Как мы уже выяснили, фразеологизм — это устойчивое по составу и структуре образное выражение из двух и более слов. У фразеологизма как самостоятельной лексической единицы языка есть свои отличительные черты.

1. Фразеологизм состоит из двух и более слов

- играть на нервах — специально раздражать, нервировать кого-либо;

- семь пятниц на неделе — о том, кто часто меняет свои планы;

- биться как рыба об лед — бороться с нуждой, бедствовать.

2. У фразеологизмов есть устойчивый состав

Лексический состав фразеологизма нельзя никак изменять, так как при этом теряется его смысл.

Для примера попробуем поменять слова в устойчивом выражении «висеть в воздухе», что значит «оказаться в неясном, неопределенном положении»:

- летать в воздухе (про пыль);

- висеть в открытом воздухе (про воздушного змея);

- висеть на канате (про акробата).

В результате этого языкового эксперимента фразеологизм рассыпался, как карточный домик, из которого неосторожно вытащили одну карту. Глагол «висеть» потерял свое переносное значение, и смысл фразеологизма испарился.

3. Главный признак фразеологизмов — воспроизводимость

Мы не придумываем фразеологизмы в процессе диалога, а берем их из языковой памяти, как готовые кирпичики для построения образной и выразительной речи. Именно поэтому в школьные годы важно много читать, чтобы пополнять словарный и фразеологический запас.

В острог его посадят, например, — он попросит водицы испить в ковшике: ему принесут ковшик, а он нырнет туда, да и поминай как звали (И. Тургенев).

Но случай сей произвел еще большее впечатление на Марью Кирилловну. Воображение ее было поражено: она видела мертвого медведя и Дефоржа, спокойно стоящего над ним и спокойно с нею разговаривающего. Она увидела, что храбрость и самолюбие не исключительно принадлежат одному сословию, и с тех пор стала оказывать молодому учителю уважение, которое час от часу становилось внимательнее (А. Пушкин).

Я, Софья Павловна, день целый

Нет отдыха, мечусь как словно угорелый.

По должности, по службе хлопотня,

Тот пристает, другой, всем дело до меня! (А. Грибоедов)

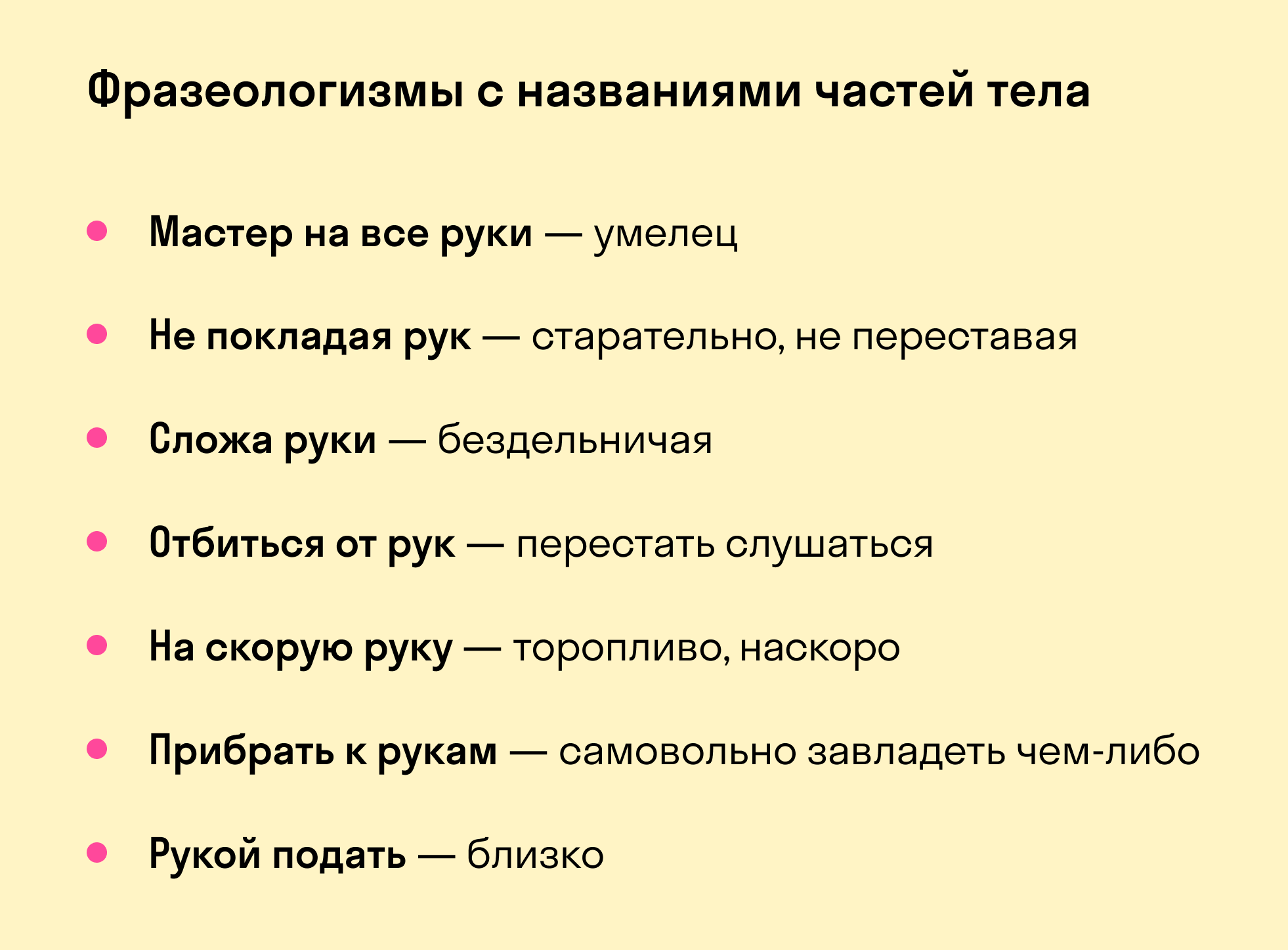

Задачка: попробуйте понять, какие русские фразеологизмы изображены на картинках. Правильные ответы — в конце статьи.

4. Переносное значение фразеологизмов сложилось исторически

Иногда переносное значение фразеологизма нельзя понять, не обратившись к истории его возникновения.

Например, фразу «на козе не подъедешь» трудно понять, особенно иностранцам, которые изучают русский язык. На самом деле оно тесно связано с речью шутов и скоморохов, которые в старину веселили народ на ярмарках и праздниках, наряжаясь в козу, медведя и других персонажей. Но на особо важных и угрюмых людей даже эта уловка не действовала, с тех пор и говорят «на козе не подъедешь» о неприступных, гордых, важных людях.

5. Все слова одного фразеологизма — это один член предложения

Рассмотрим пример: «Сегодня мы (что делали?) работали до седьмого пота». Фразеологизм «работали до седьмого пота» выполняет роль сказуемого.

Фразеологизм может быть синонимом одному слову:

ставить точку в споре

Фразеологизмы делают нашу речь образной и живой, они помогают передать больше смысла и сделать это эмоционально и выразительно.

Примеры фразеологизмов с объяснением

Вот несколько примеров фразеологизмов, которые пришли к нам из древних мифов, и их значений в русском языке.

- «Троянский конь» — скрытая ловушка. По легенде, в деревянном коне спрятались греки, чтобы завоевать Трою.

- «Авгиевы конюшни» — большой беспорядок. Один из подвигов Геракла заключался в том, что герой за один день очистил огромные конюшни царя Авгия.

- «Дамоклов меч» — нависшая угроза. Еще одна история из Древней Греции, в которой придворный Дамокл позавидовал царю Дионисию и захотел занять его место. Тот согласился, но повесил над его головой меч на конском волосе, чтобы показать, что быть царем еще и опасно.

- «Ахиллесова пята» — слабое место. Фразеологизм происходит из древнегреческой легенды о воине Ахиллесе, которого в детстве окунули в воду бессмертия. Единственным незащищенным местом Ахиллеса осталось пятка, так как за нее его держали, когда опускали в ванну.

- «Манна небесная» — нечто необходимое и спасительное. Корни выражения надо искать в библейской истории о том, как Моисей выводил иудеев из Египта. В какой-то момент у странников закончилась еда, и Бог послал им манну небесную.

- «Сизифов труд» — бесполезное занятие, которое точно не принесет пользы. Герой древнегреческих мифов царь Сизиф за свою распутную жизнь был осужден на вечную муку — вкатывать на гору огромный камень, который потом тут же скатывался вниз.

- «Гомерический смех» — громкий хохот над какой-нибудь глупостью. Так смеялись боги в поэмах Гомера «Одиссея» и «Илиада».

- «Кануть в лету» — оказаться забытым. Лета — в древнегреческой мифологии река в царстве мертвых, которым правил бог Аид.

- «Ящик Пандоры» — источник несчастий и бед. Согласно древнегреческой легенде, Зевс послал на землю женщину по имени Пандора и дал ей ларец, в котором содержались все человеческие несчастья. Та не удержалась и открыла его, выпустив беды на волю.

Источник